学者・文化人(生年順)

1885(明治18)年~1889(明治22)年

大杉 栄(おおすぎ さかえ、大杉榮)

1885年(明治18年)1月17日 - 1923年(大正12年)9月16日

思想家、作家、社会運動家、アナキスト。

伊藤野枝との子に長女・魔子(のち真子)、次女・エマ(のち幸子)、三女・エマ(のち笑子)、四女・ルイズ(のち留意子)、長男・ネストル(のち栄)がいる。

次女エマ以外は大杉・伊藤の死後、伊藤の実家に引き取られ、戸籍を届けるときに改名された。

日陰茶屋事件(当時妻子ある大杉栄と同棲中だった神近市子が、伊藤野枝に心を移した大杉栄を神奈川県葉山町の日陰茶屋に誘い出して、刃物で刺した。「新しい女」の起こした四角関係として話題になった。)

などのほん放な生き方でも知られるが、1923年9月関東大震災の混乱に際して、妻の伊藤野枝、および甥(おい)とともに甘粕憲兵大尉に殺害された。

北原 白秋(きたはら はくしゅう)

1885年(明治18年)1月25日 - 1942年(昭和17年)11月2日

詩人、童謡作家、歌人。本名は北原 隆吉(きたはら りゅうきち)。

詩、童謡、短歌以外にも、「松島音頭」や「ちゃっきり節」等の新民謡も書き、あらゆるジャンルで傑作を生んだ。

生涯に数多くの詩歌を残し、「ゆりかごのうた」、「からたちの花」「この道」「ペチカ」など、今なお歌い継がれる童謡を数多く発表するなど、日本を代表する詩人である。

小倉 金之助(おぐら きんのすけ)

1885年3月14日 - 1962年10月21日

日本の数学者、数学史家、随筆家である。山形県酒田市生まれ。

1905年、東京物理学校(現・東京理科大学)を卒業。

東京帝国大学理科大学(現・東京大学理学部)に入学するが、家業を継ぐために中退し、山形に戻る。

林鶴一のもとで数学を学び、1911年東北帝国大学の助手となる。

1916年に理学博士の学位を取得。

1917年から大阪医科大学(現・大阪大学医学部)塩見理化学研究所研究員。

1919年から3年間渡欧し、1925年に塩見理化学研究所長、大阪医科大学の教授となった。

1932年には唯物論研究会の発起人の一人となる。

1936年に「自然科学者の任務」を発表、軍国主義に反対した。

1937年からは塩見理化学研究所を辞し、著作活動に専念する。

1940年から1943年まで東京物理学校理事長。

1946年に設立された民主主義科学者協会会長を務めた。

1948年から日本科学史学会会長、1962年から日本数学史学会会長を務めた。

野上 弥生子(のがみ やえこ)

1885年5月6日 - 1985年3月30日

小説家。大分県臼杵市生まれ。

14歳で単身上京、夏目漱石門下で同郷の野上豊一郎と結婚。

『ホトトギス』に『縁』を掲載して作家デビュー。

以来、99歳で逝去するまで現役の作家として活躍する。

法政大学女子高等学校名誉校長も努め、「女性である前にまず人間であれ」の言を残す。

秀吉という政治的人間と芸術的人間・利休の葛藤を描いた『秀吉と利休』は有名。

イタリア文学者の野上素一は長男、物理学者の野上茂吉郎は次男、哲学者の長谷川三千子は三男の娘。

武者小路 実篤(むしゃのこうじ さねあつ)

1885年5月12日 - 1976年4月9日

白樺派を代表する小説家。

東京都千代田区に、子爵武者小路実世の第8子として生まれる。

理想的な調和社会・階級闘争の無いユートピアの実現を目指して、宮崎県に「新しき村」を建設したが、ダム建設により村の大半が水没したため、1939年に埼玉県入間郡毛呂山町に新たに「新しき村」を建設した。

両村は現存するが、実篤自身はわずか6年で離村。

村の建設など、理想主義・空想社会主義的な行動で揶揄されることもあった。

田島 道治(たじま みちじ)

写真は「今日は何の日?徒然日記」からお借りしました。

1885年(明治18年)7月2日 - 1968年(昭和43年)12月2日

明治十八年に愛知県名古屋に、500年続く旧家の息子として生まれ、実業家であり銀行家であり教育者でもあり、また宮内庁長官を歴任して宮中改革に尽力した。

旧制第一高等学校時代に一高の校長をしていたのが、あの新渡戸稲造(にとべいなぞう)・・・ そこでの触れ合いで、すっかり新渡戸の人格に惚れ込んだ道治は、直接頼み込んで新渡戸の書生となり、その屋敷に住み込みの状態となった。

新渡戸がモットーとしていたのは「人が世に生まれた大目的は、世のため人のために尽くすこと」。

それが道治の人生の目標となった。

東京大学を卒業した道治は、地元の愛知銀行に就職したが、新渡戸からその人となりを聞いた後藤新平が、わざわざ、自ら名古屋までやって来て、 渋る父を説得し後藤の秘書として道治を預かった。

42歳で昭和銀行の頭取に就任した道治は、見事な手腕で第一次世界大戦後の不況の中を、1円の税金も投入する事無く、不良債権を片づけた。

戦後の混乱期・・・皇室の存続そのものが危うい時代であった、昭和二十三年に、時の芦田均(あしだひとし)総理によって道治は宮内府長官に任命され、昭和天皇の人となりに接するうち、「こんなすばらしい人は、今まで見た事が無い」と思うようになり、自らの私財をすべて売り払い、長官の交際費に当てるようになった。

その中で、天皇の存続はもちろん、昭和天皇の退位論にも終止符を打ち、様々な皇室改革に尽力した道治の功績は、「不況に対峙し天皇家を救った男」として、知る人ぞ知る・・・・・

長官辞任後には、未だ産声を上げたばかりの会社に請われて東京通信工業株式会社の監査役に就任したが、この会社が現在のソニーで、ここでは取締役会長、そして、死ぬまで相談役を務めた。

文章は、「今日は何の日?徒然日記」の「不況に対峙し、天皇家を救った田島道治」から要約しました。

出光 佐三(いでみつ さぞう)

1885年8月22日 - 1981年3月7日

日本の実業家・石油エンジニア。

石油元売会社出光興産の創業者である。

佐三は「国士無双」という形容詞にふさわしい愛国者であり、大家族主義で社員を慈んだ未曽有の名経営者である。

その艱難辛苦波乱万丈の生涯は、佐三をモデルにした小説、百田尚樹『海賊と呼ばれた男』に詳しく書かれている。

柳原 白蓮(やなぎわら びゃくれん)

若いころの柳原白蓮

写真はブログ「oMUGIo.exblog.jp 直球感想文 和館」からお借りしました。

1885年(明治18年)10月15日 - 1967年(昭和42年)2月22日

大正から昭和時代にかけての歌人。本名は燁子(あきこ)。

大正三美人の1人。白蓮事件で知られる。

父は柳原前光伯爵。母は前光の妾のひとりで、柳橋の芸妓となっていた没落士族の娘奥津りょう。東京に生まれた。

大正天皇の生母である柳原愛子の姪で、大正天皇の従妹にあたる。

三田 光一(みた こういち)

1885~1943年

大正から昭和初期にかけて活躍した霊能力者。

浅草観音堂の裏にかけてある山岡鉄舟の文字の額面「南無観世音」を神戸(?)で透視、念写。

1917年(大正6年)名古屋県会議事堂で、桂公の肖像を念写したら、「至誠」の文字が写った。

また、2日前に念じたものが写った。

月の裏側の念写にも成功している。

平塚 らいてう(ひらつか らいちょう)

本名:奥村 明(おくむら はる)

1886年(明治19年)2月10日 - 1971年(昭和46年)5月24日)

日本の思想家・評論家・作家・フェミニスト、戦前と戦後に亘(わた)る女性解放運動・婦人運動の指導者。

平塚は、特に、大正から昭和にかけ「婦人参政権」の獲得に奔走したことで知られる。

結局、その実現は、軍国主義を突き進む日本を倒した連合国軍の占領政策実施機関GHQ主導による「日本の戦後改革」を待たざるを得なかったが、戦後は、婦人運動、反戦・平和運動を推進した。

1911年(明治44年)9月、雑誌「青鞜」発刊を祝って、平塚が寄せた文章の表題『元始、女性は太陽であった』は、その後、女性の権利獲得運動を象徴する言葉の一つとして、永く人々の記憶に残ることとなった。

市河 三喜(いちかわ さんき)

1886年2月18日 - 1970年3月17日

英語学者。 1886年(明治19年)2月18日東京生まれ。

日本の英語学の祖と言われている。

新しい教授法の普及にも力を注いだ。

文学博士、東大名誉教授、日本学士院会員、語学教育研究所所長。

井上 日召(いのうえ にっしょう)

1886年4月12日 - 1967年3月4日

日蓮宗の僧侶で右翼活動家。

戦前の右翼団体血盟団、戦後の右翼団体護国団の指導者。

本名は井上昭。昭の字を分けて日召とす。

後の日本赤軍のリーダーの重信房子の父親は血盟団員であり、井上日召は赤ん坊の重信を膝に抱いたことがあるといわれる。

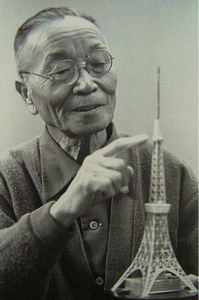

内藤多仲(ないとう たちゅう)

1886年6月12日 - 1970年8月25日

山梨県出身の建築構造技術者・建築構造学者。

「耐震構造の父」と評される。

東京帝国大学(現 東京大学)卒業。

最初は造船学を専攻していたが、日露戦争後の造船不況を考慮して建築学に転向。

佐野利器に師事した。

耐震壁による耐震構造理論を考案し、1924年、「架構建築耐震構造論」で工学博士号を取得。

この耐震構造理論を用いて耐震壁付き鉄骨鉄筋コンクリート造の日本興業銀行本店ビル(渡辺節設計、1923年竣工)や歌舞伎座等の構造設計を実施。

興銀ビルの竣工3か月後に関東大震災が起こるが、丸の内にあったアメリカ流の鉄骨造ビルが大きな被害を受けたのと対照的に、興銀ビルが無事だったことで内藤の理論が実証された。(歌舞伎座は建設工事中で、内部を焼失したが、躯体は無事だった)

戦後は東京タワー、通天閣(二代目)など多数の鉄骨構造の電波塔・観光塔の設計を手がけ、「塔博士」とも呼ばれた。

佐々 紅華(さっさ こうか)

本名:佐々 一郎

1886年7月15日 - 1961年1月18日

日本の作曲家。東京都台東区生まれ。

東京高等工業学校(現・東京工業大学)卒業。

印刷会社勤務を経て、日本蓄音器商会(現・日本コロムビア)入社。

東京蓄音器株式会社が新たに設立され、移籍。浅草オペラと仕事上の関係を持ち、大正期の浅草オペラのめまぐるしい転変の渦中にあって、プロデューサー、舞台監督、作曲家として活躍した。

その後、日本ビクターや日本コロムビアでも作曲活動を行った。

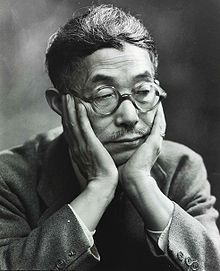

谷崎 潤一郎(たにざき じゅんいちろう)

1886年(明治19年)7月24日 - 1965年(昭和40年)7月30日

明治末期から第2次世界大戦後にかけて活動した小説家。

耽美主義とされる作風で、『痴人の愛』『細雪』など多くの秀作を残し、文豪と称された。

山川 黙(やまかわ しずか)

1886年7月26日-1966年2月11日

大正13年武蔵高校教授。昭和17年8月校長。21年2月退職。

主な著書に「原色蝶類図」(昭和4)、「原色貝類図鑑」(昭和28)、「原色日本高山植物図鑑」(昭和29)等がある。また登山家でもあり、日本近代登山の開拓期に活躍し、日本山岳会を創設したメンバーの一人にもなっている。

徳川 義親(とくがわ よしちか/ぎしん)

1886年10月5日 - 1976年9月5日

植物学者、侯爵、貴族院議員、尾張徳川家第19代当主である。

生物学者としては、昭和天皇の兄弟弟子にあたる。

近代の尾張徳川家当主として、徳川家の歴史的遺産の保存や社会文化活動に力を注ぎ、植物学者としても林政学の分野で先駆的業績を残した。

一方で、本人の意図しない原因で「虎狩りの殿様」の通称が喧伝され、イデオロギーとは無関係に保守・革新の両勢力と奇妙な関わりを持つなど、ユニークな逸話を多く残したことでも知られる。

藤田 嗣治(ふじた つぐはる)

1886年11月27日 – 1968年1月29日

東京都出身の画家・彫刻家。

現在も、フランスにおいて最も有名な日本人画家であり、明治以降の日本人芸術家で藤田嗣治ほどの成功を海外で収めたものは他にいない。

猫と女を得意な画題とし、日本画の技法を油彩画に取り入れつつ、独自の「乳白色の肌」とよばれた裸婦像などは西洋画壇の絶賛を浴びた。

エコール・ド・パリの代表的な画家である。

私生活でも3度の結婚と離婚をしているが、彼の自由で奔放な人生は生前日本社会からは認められなかった。

死後、日本政府から勲一等瑞宝章を追贈

大川 周明(おおかわ しゅうめい)

1886年12月6日 - 1957年12月24日

戦前の代表的な思想家の一人。

敗戦後、A級戦犯として東京裁判に出廷した被告の中で唯一の民間人。

起訴されるが病を理由に不起訴扱いとなる。

戦後は、イスラームへの興味から、コーランの全文翻訳するなど日本のイスラーム研究にも貢献した。

大川は水色のパジャマを着、素足に下駄を履いて東京裁判に出廷した。

休廷中に前に座っている東条英機の頭を後ろから音がする程はたいたり、「インダー、コメンジー!(独:「インド人よ来たれ!」、アメリカはインディアンを収奪したことを主張していたという説がある)」、または「イッツア、コメディ!(英:「これは茶番だ」、戦勝国による裁判に対する不公正を主張した説がある)」と奇声を発するなど、常軌を逸した行動をとり、法廷は爆笑の渦に巻き込まれた。

翌日の法廷で、オーストラリアのウェブ裁判長は大川周明を精神異常と判断し、1947年4月9日に、大川を正式に裁判から除外した(実はこの時脳梅毒を罹っていた。)

ちなみに、のちにイスラーム研究者となる井筒俊彦に、精神的にも物質的にも援助をしていたのが、大川周明だった。

八木 彩霞

1886(明治19)年~1969(昭和44)年

松山市出身。本名は熊次郎。

横浜で小学校教員として勤務するかたわら、ドイツ人画家リデルスタインに師事し、大正11年(1922)、旧松山藩主・久松定謨の依頼により、萬翠荘の壁画2面を制作。

翌年、宮内省の依頼により明治天皇肖像画を奉納。

大正時代末から昭和初期にかけてフランスへ留学し、ル・サロン入選。

帰国後は愛媛県内の大山祇神社、大浜八幡の奉納画などを手がけた。

洋画の堅実な写実技法を身につける一方で、軽妙な俳画等も残しており、「森永ミルクキャラメル」のパッケージデザインでも知られている。

丸毛 登(まるも のぼる)

日本の工学者(通信工学(無線通信))

東京物理学校(東京理科大学の前身)卒業。

1913年-日本初の無線電話実験に成功、1917年-世界初の無線電話と有線電話の接続実験に成功、1934年-MH型マイクロホンを開発した。

1950年藍綬褒章受章

葛西 善蔵(かさい ぜんぞう)

1887年1月16日 - 1928年7月23日

日本の小説家である。青森県弘前市に生まれた。

1919年に創作集『子をつれて』を刊行し、作家としての地位を確立するものの、生活は困難を極めた。

貧困や家庭の問題が、その真率さで読者に感銘を与える一方、妻を故郷において東京で別の女性と同棲して、子もなしたことへの批判は当時から根強く、それへの反発が葛西の作品の底流にある。

40歳に近づく頃から生活も荒れ41歳で死去した。

折口 信夫(おりくち しのぶ)

明治20年(1887年)2月11日 - 昭和28年(1953年)9月3日

日本の民俗学、国文学、国学の研究者。 釈迢空(しゃく ちょうくう)と号して詩歌もよくした。

みずからの顔の青痣をもじって、靄遠渓(あい・えんけい=青インク)と名乗ったこともある。

柳田國男の高弟として民俗学の基礎を築き、芸能史、国文学を主な研究分野とするその研究は「折口学」といわれる。

同性愛者であることも知られるところであるが、「同性愛を変態だと世間では言うけれど、そんなことはない。男女の間の愛情よりも純粋だと思う。変態と考えるのは常識論にすぎない」と述べた。

小林 六造(こばやし ろくぞう)

1887(明治20)年3月25日-1969(昭和44年1月29日

山口県出身の細菌学者。京都帝国大学卒業。

大正13年慶大教授となり、のち北里研究所副所長を兼務。

戦後、国立予防衛生研究所長、国立癩(らい)研究所長を歴任した。

昭和10年連鎖球菌の溶血性および分類の研究で浅川賞を受賞した。

2005年、ノーベル医学生理学賞は胃炎や胃かいようの 原因となる「ピロリ菌」を発見したオーストラリアのバリー・マーシャル西オーストラ リア大教授(54)とロビン・ウォーレン博士(68)に授与されたが、ピロリ菌と胃炎の関係を最初に見つけ、報告した(1919年英文の寄生虫学雑誌に掲載)のは、小林六造であったとマーシャル教授自身も認めている。

著作に「簡明臨床細菌学」など。

山本 有三(やまもと ゆうぞう)

明治20年(1887年)7月27日-昭和49年(1974年)1月11日

劇作家、小説家

生家は呉服商。家業を手伝いながらも学問への願いを断ち難く、19歳で東京中学に編入、22歳で第一高等学校に入学。

一高時代の同期に近衛文麿、土屋文明、芥川龍之介、菊池寛らがいる。

東京帝国大学ではドイツ文学を専攻。

「真実一路」「路傍の石」戯曲「米百俵」などの作品が有名で、逆境に耐えて光明を求め成長する人間をよく描いた。

戦後は参議院議員として国民の祝日の制定、国立国語研究所の設立、満年齢の採用、文化財保護法など文化政策の推進に大きな功績を残した。

荒畑 寒村(あらはた かんそん)

1887年8月14日 - 1981年3月6日

社会主義者・労働運動家・作家・小説家。元衆議院議員。神奈川県横浜市生まれ。

横須賀の海軍工廠に勤務する中で労働運動に参加。

社会主義者の幸徳秋水や堺利彦らが発行する週刊『平民新聞』の非戦論に共鳴し、社会主義に接近する。

1908年赤旗事件で検挙され入獄。

出獄後、1912年に大杉栄と『近代思想』を創刊、さらに月刊『平民新聞』を発行するが、サンディカリズムを唱えた大杉とマルクス主義に立脚する荒畑との対立が次第に表面化。

大杉と訣別して後は労働組合活動を続けながら、関西で活動。1920年に日本社会主義同盟・1922年に日本共産党の創立にそれぞれ参加する。

戦後は全金同盟の委員長に就任するとともに日本社会党の結成に参加。

1946年以降衆議院議員を2期務めた。

晩年には「死なばわがむくろを包め戦いの塵に染みたる赤旗をもて」という歌を作っている。

園山 民平(そのやま みんぺい)

1887年9月4日 - 1955年1月11日

島根県鳶巣村(現在の出雲市)出身の音楽家。

東京音楽学校師範科でピアノと作曲を学び、1910年に同校を卒業後、宮崎高等女学校の音楽教師となった。

1922年に満州へ渡り、編集部職員として『満州唱歌集』の発行に携わり、自ら収録曲の作曲も行うなど満州唱歌の誕生に深く関与した。

また、大連音楽学校を創設し校長を務めたほか、さらに大連周辺の女学校や中学校の音楽教師も務めるなど音楽教育にも力を注いだ。

こうした活動が評価され、やがて園山は大連を代表する音楽家の一人として認識されるようになった。

終戦後も満州に留まり、1947年に帰国。

帰国後は宮崎県で活動した。

1949年に日本における市民オーケストラの先駆けといわれる宮崎管弦楽団を設立し、満州時代と同様に録音機を担いで地元に伝わる民謡の採譜を行うなど精力的に活動した。

民謡の採譜作業は1954年9月に完了し、園山の死後の1957年に『日向民謡101曲集』として出版された。

その功績に対し1951年に宮崎県から県文化賞が贈られている。

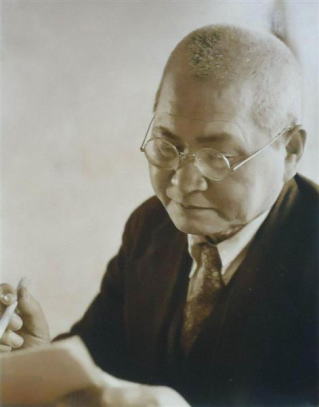

堅山 南風(かたやま なんぷう)

写真は「現代美術家名鑑-昭和29年版」より

本名:熊次、1887年(明治20年)9月12日 - 1980年(昭和55年)12月30日

昭和を代表する日本画家の一人。熊本県に生まれる。熊本市立壺川小学校出身。

家業は油などの製造卸売。

堅山が幼少の頃両親が相次いで亡くなり、経営が傾くも、苦学しながら絵画の勉強をする。

23歳の時上京、高橋広湖の門下生になる。1912年の文展で2等に入選、1等に該当する作品がなかったことから、事実上の最優秀賞に輝いた。

この頃から横山大観に師事して日本画を学び、再興日本美術院にて次々と作品を発表する。

一時的にスランプに陥り、インドに渡る。

1958年日本芸術院会員。1968年文化勲章受章。

主な作品に、中尊寺五大堂天井画『瑞祥龍』 (14㍍×6㍍)、日光山輪王寺薬師堂天井画『鳴龍』などがある。

大槻 菊男(おおつき きくお)

明治20(1887)年10月15日-昭和52(1977)年1月25日

大正・昭和期の医学者、東京大学名誉教授;虎ノ門病院初代院長。

昭和11年に東大の教授となった。

33年虎の門病院初代院長、38年同病院特別顧問となった。

生前、胃かいよう・胃がんの手術で日本一といわれ、昭和天皇の侍医も務めた。

奥山 貞吉(おくやま さだきち)

1887年-1956年

コロムビアの代表的な編曲家。

東京都出身、東洋音楽学校卒業。

船のバンドとして外国人客などを相手にダンスミュージックを演奏したり、ハタノ・オーケストラに加わり帝国ホテルでオーケストラを演奏するかたわら、開局まもない東京放送局(NHK)で内外楽曲の編曲にあたった。

浅草オペラ全盛期には金竜館で楽長をつとめ、その頃知り合った佐々紅華の勧めでコロムビアに入った。

以降はコロムビアの専属作編曲家として多くの作品を残した。

林 茂生(はやし しげお)

1887年台南生まれ

林茂生 は一八八七年、屏東の敬虔なクリスチャンの家に生まれ、京都の第二高等学校を経て、一九一六年に東京帝国大学文学部を卒業した。

台湾総督府と文部省の在外研究員として、米国のコロンビア大学に留学、一九二九年に哲学博士の学位を授与されている。

日本の敗戦後に台湾大学文学部教授に就任、「二・二八事件」当時は文学部長を兼ね、『民報』の社長も務めていた。

国民党政権の腐敗を痛烈に批判したため、陳儀行政長官に睨まれており、三月九日の夜に自宅から連行されたまま、いまだに消息を絶っている。

しかしながらその後、家族や関係者が調査したところでは、林茂生は逮捕された後に即刻処刑され、遺体は麻袋に詰められて、淡水河に捨てられたという。

台灣歴史Taiwan History 第八章 虐殺と粛清の二・二八事件 より抜粋

椎名 通蔵(しいな みちぞう)

『典獄と934人のメロス』坂本敏夫著

関東大震災時に横浜刑務所の典獄(今の刑務所長)だった。

地震により横浜刑務所の建物は倒壊し、外堀の崩壊や大規模火災で、受刑者を収容する場所がなくなり、監獄法第22条により、受刑者に解放を宣言した。

その決断は「刑罰の目的は社会復帰教育にありという教育刑主義」という信念からであった。

田中 豊(たなか ゆたか)

1888年(明治21年)1月29日 - 1964年(昭和39年)8月27日

日本近代橋梁史上最も著名な技術者である。

長野県長野市の出身。

元は橋梁技術者ではなく、鉄道系の技術者で、鉄道省時代は設計の規格化などの仕事に従事。

帝都復興院には太田圓三とともに在籍することになるが、なぜか橋梁課長に抜擢されることになった。

恩師・広井勇に顧問の就任をお願いしたら、「落ちないようにやればよい」と逆に激励されたという。

関東大震災によって被害を受けた橋梁の総数は、東京で675橋、横浜で108橋であったが、復興事業の設計責任者として隅田川にかかる永代橋や清洲橋といった橋梁群を手がけ、新技術を次々に導入して橋梁近代化の礎を成した。

また同じく復興局時代には、福田武雄を指導して新潟の万代橋の設計を行う。

鉄道技師としても総武線隅田川橋梁や東武伊勢崎線隅田川橋梁の設計に関わるなど橋梁技術者としての傑出した業績を残す。

さらに東京大学の教授として多くの橋梁エンジニアの育成に貢献した。

計画・設計・施工・美観などの面において優れた特色を有する橋梁に与えられえる、土木学会田中賞の名称にもなっている。

九鬼 周造(くき しゅうぞう)

1888年2月15日 - 1941年5月6日

日本の哲学者。東京都生まれ。

父は明治を代表する文部官僚で男爵の九鬼隆一。

母は周造を妊娠中に岡倉天心(隆一は岡倉のパトロンであった)と恋におち、隆一と別居(のち離縁)するという事態となった。

生みの父・隆一、精神上の父・天心、そして喪われた母という、この3人のはざまで幼少期・青年期を過ごし、後の精神形成にも大きな影響を与えることとなったと考えられる。

東京帝国大学文科大学哲学科卒業後、ヨーロッパ諸国へ足かけ8年間ものあいだ留学。

ドイツに渡り、新カント派のハインリヒ・リッケルトに師事、のちフランスに渡り、アンリ・ベルクソンと面識を得、その後ふたたびドイツに留学し、今度はマルティン・ハイデガーに師事し、現象学を学んだ。

九鬼は三木清や和辻哲郎などとともに日本でハイデガーの哲学を受容した最初の世代にあたり、「実存」といった哲学用語の訳語の定着をはじめとして、日本におけるハイデガー受容において彼が果たした役割は少なからぬものがあるといえる。

帰国後、没するまで京都帝国大学文学部哲学科教授として、デカルト、ベルクソンをはじめとするフランス哲学や近世哲学史、現象学を中心とした(その当時の)現代哲学などを教えた。

ヨーロッパの長期滞在の中でかえって日本の美と文化に惹かれていく自分に気づいていった彼は、帰国後、その洞察を活かして『「いき」の構造』(1930)

を発表する。

これは、日本の江戸時代の遊廓における美意識である「いき」(粋)を、現象学という西洋の哲学の手法で把握しようと試みた論文である。

この著作が生まれた背景には、彼の生い立ちや独特の美意識、ヨーロッパという異文化体験、思想遍歴といったものが幾重にも交錯しており、そのことによってこの著作は、哲学書・美学研究書・日本文化論そのいずれの枠にも収まりきらない異色の書として、日本思想史上、際立った存在となっている。

京都の法然院で、谷崎潤一郎や内藤湖南らとともに眠っている。

辰野 隆(たつの ゆたか)

1888年3月1日 - 1964年2月28日

フランス文学者。東京帝国大学教授として多くの後進を育てた。

著名な建築家の父・辰野金吾と母・英子の長男として東京に生まれる。

1921年に、東京帝大の助教授となり(東大仏文科初の日本人助教授)、2年間フランスに留学。

1923年の帰国後教授に昇任し、1948年に定年退官するまでフランス文学の主任教授を務めた。

1948年に日本芸術院会員、1962年に文化功労者となった。

山岡 孫吉(やまおか まごきち)

1888(明治21)年3月22日-1962(昭和37)年3月8日

滋賀県出身の技術者、実業家。

明治45年、山岡発動機工作所を創立。

農業用石油発動機を開発し、ヤンマーの商標で発売。

昭和8年には世界初の小型高速ディーゼルエンジンの自社開発に成功。

昭和11年山岡内燃機を設立し、社長となる。

昭和27年、社名を「ヤンマーディーゼル」に改称。

村上 華岳(むらかみ かがく)

1888年7月3日 - 1939年11月11日

大正~昭和期の日本画家。

華岳の描く仏や菩薩は、世俗性と精神性、妖艶さと聖性、官能美と悟りの境地という相反する要素が不思議に調和している。

華岳の仏画は20世紀の宗教絵画の最高峰と言って過言ではないであろう。

賀川 豊彦(かがわ とよひこ)

1888年7月10日 - 1960年4月23日

キリスト教社会運動家。

戦前日本の労働運動、農民運動、無産政党運動、生活協同組合運動において、重要な役割を担った人物。

キリスト教における博愛の精神を実践した「貧民街の聖者」として日本以上に世界的な知名度が高い。

「東洋のカンジー」とも言われ、ノーベル平和賞候補にもなった。

自伝的小説「死線を越えて」は当時の大ベストセラーに。

現・コープこうべ(日本最大の生協)の生みの親でもある。

今 和次郎(こん わじろう)

写真は、「広瀬院長の弘前ブログ」より拝借致しました。

1888年(明治21年)7月10日 - 1973年(昭和48年)10月27日

青森県出身の民俗学研究者。

民家、服装研究などで業績があり、「考現学」を提唱し、建築学、住居生活や意匠研究などでも活躍した。

東京美術学校出身の画家でもあり、弟の今純三は銅版画家である。

早稲田大学理工学部建築学科で長く教壇に立ち、日本生活学会会長、日本建築士会会長も務める。

どこへ行くにも背広でなくジャンパーを着ていた。

美校時代は、おじの医学者・今裕(のち北海道大学総長)の家に寄宿し、アルバイトで人体解剖図の制作をしている。

著書に「今和次郎集」(全9巻 1.考現学 2.民家論 3.民家採集 4.住居論 5.生活学 6.家政論 7.服装史 8.服装研究 9.造形論)自伝「ジャンパーを着て四十年」などがある。

三浦 襄(みうら じょう)

1888年(明治21年)8月10日 - 1945年(昭和20年)9月7日

日本の実業家。

第二次世界大戦時に日本の占領下にあったバリ島でインドネシア解放の大義を信じ民政部顧問として働いたが、日本の敗戦により解放の約束を果たせず、その責任を取り自決した。

1930年(昭和5年)にバリ島へ移住。

三浦一家はデンパサールに居を構え、ガジャマダ通りの一角にて自転車の修理業を始める(この頃のバリ島には、三浦を含め3家族しか日本人は定住していなかった)。

やがて、南洋浪人2人を雇い入れ、ブレレン、クルンクンに支店を開業。

バリ人からは、「トコ・スペダ・トワン・ジャパング」(自転車屋の日本の旦那)として慕われた。

太平洋戦争の開戦前後、三浦は日本に帰国。

しかし、1942年(昭和17年)に召集を受け、同年2月、陸軍第48師団今村隊の随員として、再びバリ島サヌール海岸に上陸した(バリ島沖海戦)。

三浦は、現地の王族たちを集めて、太平洋戦争の意義を通訳し、また自らも演説するなど宣撫工作に従事した。

大内 兵衛(おおうち ひょうえ)

1888年8月29日 - 1980年5月1日

大正・昭和期の日本のマルクス経済学者。

専攻は財政学。日本学士院会員。

第五高等学校を経て東京帝国大学法学部経済学科を首席で卒業(1913年に銀時計受領)

大蔵省の書記官を経て、1919年に、新設された東大経済学部に着任、助教授として財政学を担当した。

在任中は労農派の論客として活躍。

GHQの占領時には、当時大蔵大臣だった渋沢敬三が、日銀顧問に迎え、東京裁判でも証言台に立った。

向坂逸郎と共に社会主義協会・社会党左派の理論的指導者の一人として活躍した。

門下の美濃部亮吉の東京都知事立候補を強く支持し、美濃部都政を助けるなど、実践面でも社会主義を貫いた。

また、鳩山一郎や吉田茂からの大蔵大臣への就任要請を断ってきた。

社会保障制度審議会初代会長を務め、国民皆保険や国民皆年金の創設などを答申した。

東京大学経済学部には現在でも彼の名前を冠した「大内兵衛賞」が存在し、極めて優れた卒業論文を提出した学生が表彰されている。

他に、吉田茂に請われ政府統計委員会委員長として戦後の統計の再建に尽力した業績を記念し「大内賞」というものもあり、統計界の最高栄誉とされている。

吉田 徳次郎(よしだ とくじろう)

1888-1960

大正-昭和時代の土木工学者。 明治21年10月15日生まれ。

九州帝大教授をへて昭和13年母校東京帝大の教授となる。

コンクリートや鉄筋コンクリート工学の研究で知られ、静岡県の佐久間ダムなどの工事を指導した。

学士院会員。

昭和35年9月1日死去。71歳。兵庫県出身。

著作に「土圧および擁壁設計法」など。

~デジタル版 日本人名大辞典+Plusの解説より

平山 復二郎 (ひらやま ふくじろう)

1888(明治21)年11月3日~1962(昭和37)年1月19日

1912年東大土木卒、鉄道院に入り欧米各国へ留学後、大正13年復興局土木部道路課長兼務として、大震災直後の東京市を中心とする道路の復興に貢献。

都市計画に区画整理を導入、また隅田川の架橋工事にケーソン技術など新技術を採用。

昭和6年鉄道省熱海建設事務所長として丹那トンネルの工事に従事、湧水、断層の難工事を完成。

仙鉄局長をへて1937年建設局長をつとめ退官。

満鉄理事、満州電業理事、満州土木学会会長等を歴任。

戦後はピーエスコンクリート、パシフィックコンサルタンツ社長、日本技術士会会長等をつとめる。

1953年度交通文化賞受賞。

著書「トンネル」(岩波書店)ほか。

菊池 寛(きくち かん)

1888年(明治21年)12月26日- 1948年(昭和23年)3月6日

小説家、劇作家、ジャーナリスト。

文芸春秋社を創設した実業家でもある。

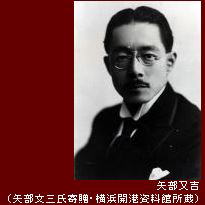

矢部 又吉(やべ またきち)

1888年 - 1941年3月24日

明治末期から昭和初期にかけて横浜で活躍した建築家。

川崎銀行をはじめとした銀行建築を多く手がけたことで知られる。

夢野 久作(ゆめの きゅうさく)

1889年1月4日 - 1936年3月11日

福岡県出身の小説家、SF作家、探偵小説家、幻想文学作家。

他の筆名に海若藍平、香倶土三鳥など。

現在では、夢久、夢Qなどと呼ばれることもある。

本名は、杉山 泰道(すぎやま たいどう)で、父は、玄洋社系の国家主義者の大物、杉山茂丸。

長男はインド緑化の父と言われる杉山龍丸。

三男の杉山参緑は詩人となった。

日本探偵小説三大奇書の一つに数えられる畢生の奇書『ドグラ・マグラ』をはじめ、怪奇色と幻想性の色濃い作風で名高い。

またホラー的な作品もある。

和辻 哲郎(わつじ てつろう)

1889年3月1日 - 1960年12月26日

兵庫県出身の哲学者、倫理学者、文化史家、日本思想史家。

東京帝国大学文科大学哲学科卒業。

『古寺巡礼』『風土』などの著作で知られる。

その倫理学の体系は、和辻倫理学と呼ばれる。日本的な思想と西洋哲学の融合、あるいは止揚とでもいうべき境地を目指した稀有な哲学者と評価される。

主著の『倫理学』は、近代日本における独創性を備えたもっとも体系的な哲学書のひとつであると言われている。

親戚に歌手のロミ山田がいる(ロミ山田の実父が和辻と従兄弟)。

1958年には、皇太子妃となる正田美智子様のお妃教育の講師を務めた。

現在、姫路市の主催で、和辻哲郎文化賞が毎年優れた著作に与えられている。

法政大学図書館に、蔵書が所蔵され「和辻哲郎文庫」がある。

内田 百間(うちだ ひゃっけん)

1889年5月29日 - 1971年4月20日

夏目漱石門下の日本の小説家、随筆家。

戦後は筆名を内田百閒と改めた。本名は内田栄造。

迫り来る得体の知れない恐怖感を表現した小説や、独特なユーモアに富んだ随筆などを得意とした。

師である夏目漱石の縁故から漱石の次男、夏目伸六と親交が深かったことでも有名。

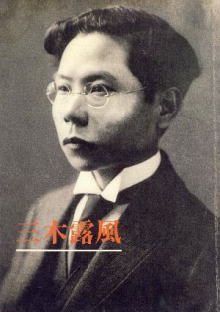

三木 露風(みき ろふう)

写真は『池田小百合なっとく童謡・唱歌』様からお借りしました。

1889年(明治22年)6月23日 - 1964年(昭和39年)12月29日

日本の詩人、童謡作家、歌人、随筆家。

近代日本を代表する詩人・作詞家として、北原白秋と並び「白露時代」と称された。

若き日は日本における象徴派詩人でもあった。

小・中学生時代から詩や俳句・短歌を新聞や雑誌に寄稿、17歳で処女詩集を、20歳で代表作の『廃園』を出版するなど早熟の天才であり、露風が作った詩「赤とんぼ」は山田耕筰によって作曲され、広く知られている。

出身地の龍野市では1985年から「三木露風賞・新しい童謡コンクール」を毎年開催している。

山崎 元幹(やまざき もとき)

1889年(明治22年)7月7日 - 1971年(昭和46年)1月24日

昭和期の実業家。

南満洲鉄道株式会社(満鉄)最後の総裁としてその終戦処理をおこなった。

室生 犀星(むろう さいせい)

本名: 室生 照道(てるみち)

1889年(明治22年)8月1日 - 1962年(昭和37年)3月26日

石川県金沢市生まれの詩人・小説家。

私生児として生まれ、生まれてすぐに養子に出されたことは犀星の生い立ちと文学に深い影響を与えた。

犀星という筆名は、当時金沢で活動をしていた漢詩人の国府犀東に対抗したもので、犀川の西に生まれ育ったことからと言う。

戦後は小説家としての地位を確立し、多くの秀作を生んだ。

抒情小曲集の「ふるさとは遠きにありて思ふもの/そして悲しくうたふもの」の詩句が有名である。

国吉 康雄 (くによし やすお)

1889年9月1日 - 1953年5月14日

岡山県出身の洋画家。

20世紀前半にアメリカを拠点に活躍、国際的名声を博した。

17歳で単身アメリカに渡り、苦労して働きながらロサンゼルスやニューヨークの美術学校で絵を学ぶ。

1920年代になると素朴で幻想的な彼独特のスタイルを確立してアメリカの画壇に登場し、日本とアメリカという二つの祖国のはざまで苦悩しながら自己のアイデンティティを模索し続け、戦前戦後を通じてアメリカを代表する画家の一人として活躍し、名声を博した。

現在国吉の作品は、日米両国の美術館で見ることができる。

南原 繁(なんばら しげる)

明治22年(1889年)9月5日 - 昭和49年(1974年)5月19日

日本の政治学者。香川県出身。

東京帝国大学の総長を務めた。東京大学名誉教授。

2月11日の紀元節には日の丸をかかげ、日本精神そのものの革命を通じての「新日本文化の創造」を説いた。

貴族院議員時代には、単独講和を主張した当時の内閣総理大臣・吉田茂に対し全面講和論を掲げ、論争となったことで、南原は吉田茂から「曲学阿世の徒」と名指しで批判された。

アララギ派の歌人としても知られ、歌集『形相』がある。

板 祐生(いた ゆうせい)

明治22(1889)年9月24日-昭和31(1956)年2月5日

版画家(ガリ版)。

郷土玩具、紙物コレクター

現在の 鳥取県西伯郡南部町に生まれ、15歳で代用教員になったのを皮切りに、生涯の大半を教育の現場で過ごした。

当時、学校の副教材を刷るのに用いられた「ガリ板」を使って孔版画作品を創作し、高い評価を受けた。

「板 祐生」は孔版画を芸術の領域にまで高めた先駆者とされています。

また、コレクターとしても知られ、郷土玩具をはじめ、ポスター、お菓子のラベル、手ぬぐいなど、約4万点を収集しています。

(Ita Yusei Nostalgia Museum)

福士 幸次郎(ふくし こうじろう)

明治22(1889)年11月5日-昭和21(1946)年10月11日

青森県弘前市生まれの詩人。 佐藤紅緑(こうろく)に師事。

大正3年口語自由詩集の「太陽の子」を自費出版。

ほとんど売れなかったが、その口語自由詩は詩壇に先駆け、萩原朔太郎をして後に「『太陽の子』の暗示なしに、僕の『月に吠える』は無かった」と言わしめた。

また地方主義を宣言し、方言詩を提唱。詩における音律の研究「日本音数律論」、また古代研究にも情熱を傾けるようになり、古代鉄文化の民俗学研究「原日本考」などを著した。

久保田 万太郎(くぼた まんたろう)

1889年11月7日 - 1963年5月6日

小説家、劇作家、俳人。

元NHK文芸課長。東京・浅草生まれ。

俳号に暮雨、傘雨。

小説『末枯』『春泥』『花冷え』『市井人』、戯曲『雨空』『大寺学校』、句集『道芝』『流寓抄』など。

俳誌『春燈』を主宰。劇『北風のくれたテーブルかけ』など。浅草下町の情趣を描き、独自の作風を築いた。

美食家、好角家としても有名。

死因は梅原龍三郎邸にて設けられた宴席で、赤貝のにぎり寿司を口に放り込んだところ喉につかえての窒息死。

彼らの遺作を通して東京の下町文化を継承していこうと、「みつわ会」という劇団が結成され、公演が行われている。

尾山 篤二郎(おやま とくじろう)

明治22年(1889年12月15日)-昭和38年(1963)

石川県金沢市生まれの歌人・国文学者

刈萱、秋人、無柯亭主人の別号

明治33年金沢商業に入学するも、病(膝関節結核のため、右足を大腿部から切断)の為中退。

室生犀星を知り、上京後は前田夕暮、若山牧水らと交わった。

自然主義的な思潮を浴びた歌集『さすらひ』(1913)から、平明自在で、闊達なうちに、濃(こま)やかな哀愁を残す『とふのすがごも』(1946)、『雪客(さぎ)』(1961)に至る12冊の歌集がある。

歌誌『自然』『箜篌(くご)』『芸林』を主宰。

『短歌五十講』などの歌論書も多い。研究書『西行(さいぎょう)法師評伝』(1934)、学位論文となった『大伴家持(やかもち)の研究』、歌集『とふのすがごも』などの業績により1951年(昭和26)芸術院賞を受賞した。

宇崎 純一(うざき すみかず)

1889年(明治22年)-1954年(昭和29年)

大阪生まれの画家。

大阪・ミナミの「波屋書房」が出版した雑誌「辻馬車」などで主に活躍。

多くの本の挿絵や図画、絵はがきなどを描き、当時の流行画家、竹久夢二になぞらえて「大阪の夢二」といわれ、明治末から昭和初期にかけて活躍した。

小林 愛三(こばやし あいぞう)

1889年-1982年)は兵庫県出身の実業家。

日本を代表する電力機器メーカーである、大阪変圧器株式会社(現在は株式会社ダイヘン)の創業者。

柱上変圧器に特化し、柱上変圧器で国内のトップメーカーになる。溶接機も手がけ機械産業の自動化、能率化に貢献した。