芸能人やクリエイターといえばこの人たち!(生年順)

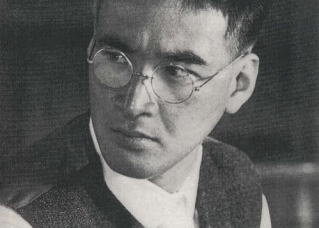

北澤 楽天(きたざわ らくてん)

1876年7月20日~1955年8月25日

明治から昭和にかけて活躍した日本の漫画家、日本画家である。本名は保次。

楽天は『時事漫画』や『東京パック』等の新聞や雑誌を中心として、多数の政治風刺漫画や風俗漫画の執筆で活躍した。

更に漫画好楽会の結成などを通じて後進の漫画家の育成に努めたことから、多くの漫画史研究家より楽天は「日本の近代漫画の祖」と見なされている。

また、楽天は日本で最初の職業漫画家でもあった。

楽天は現代的な意味での「漫画」という用語の最初の使用者でもある。

また、第二次世界大戦前に発行された楽天の『楽天全集』は、岡本一平の『一平全集』と共に、幼少期の手塚治虫に影響を与えた点で特筆される。

吉住 慈恭(よしずみ じきょう)

1876年~1972年

長唄唄方吉住流家元。東京生まれ。

吉住勘四郎の子。三代吉住小三郎の養子となり、一八九〇年に四代を継いだ。

はじめは十二代杵屋六左衛門の下で歌舞伎座の囃子部屋につとめていたが、三代杵屋六四郎とともに独立して長唄研精会を結成。

それまで歌舞伎の伴奏音楽とされていた長唄を、演奏会形式で広く社会に紹介し、普及させた。

一九三六年、東京音楽学校(現・東京芸大)教授。五六年には重要無形文化財保持者(人間国宝)に指定され、翌年、文化勲章を受章。

六三年、実子の小太郎に名前を譲り、慈恭と名のった。

現在、六番町にある紫山会館は、長唄吉住流の本拠地。

出典:千代田区観光協会HP

六代目 尾上 菊五郎(ろくだいめ おのえ きくごろう)

明治18年(1885年)8月26日 - 昭和24年(1949年)7月10日

大正・昭和時代に活躍した歌舞伎役者。

本名は寺島 幸三(てらしま こうぞう)。

俳名は三朝。屋号は音羽屋。定紋は重ね扇に抱き柏、四つ輪。

初代中村吉右衛門とともに、いわゆる「菊吉時代」の全盛期を築いた。

歌舞伎界で単に「六代目」と言うと、通常はこの六代目尾上菊五郎のことを指す。

高野 虎市(こうの とらいち)

1885年 - 1971年

広島県出身で、チャールズ・チャップリンの秘書として有名な人物。

15歳で渡米し、1916年チャップリンが運転手を募集していたところ、採用された。

当初は運転手としての雇用だったが、全幅の信頼を寄せられ、後にチャップリンの身の回りに関する全てを担う秘書と呼べる存在となる。

チャップリンが日本贔屓であるのも彼に由るところが大きい。

1932年チャップリンが訪日した際にも同行。

高野は当時日本中を覆っていた不穏な空気を察知し、首相主催の歓迎会出席の予定をキャンセル。

チャプリンが皇居を訪れて一礼したのも、軍部のチャプリンに対する不穏な動きを察知した高野の考えだったようだ。

ちなみに犬養首相は、首相官邸で銃撃され死亡した。

日米開戦後には日系人の一人としてモンタナ州の強制収容所に収容された。

釈放後もアメリカにとどまり、戦争中に米国市民権を失った日系人の権利回復運動に当たった。

1957年、市民権回復運動への支援を日本で募る目的で日本に帰国。

晩年は故郷の広島で過ごし、1971年、86歳で死去。

大宮 五郎(おおみやごろう)

1887?年生まれ

当時名古屋市市会議員で、中京商業高校の校長であった大宮五郎は、阿部定が名古屋で芸妓をしていたときに知り合った。

まともな職につくようにとさとし、鰻料理店「吉田屋」を紹介するも、阿部定は、そこの主人である石田吉蔵と不倫関係に陥り事件を起こした。

阿部定事件を元に、大島渚監督の「愛のコリーダ」など数々の映画や小説が製作された。

浪花亭 綾太郎(なにわてい あやたろう)

1889年10月17日 - 1960年8月9日

浪曲師。本名:加藤賢吉。

盲目ながら甲高い名調子で人気があった。

2歳で麻疹で失明。

11歳で春日井文子の門下。

1903年には初代浪花亭綾造の門下になり、21歳で浪花綾太郎を名乗り浅草新恵比寿亭で襲名披露を行なった。

修業で大変な苦労をし、橋の袂で飛び込みを考えたこともあったという。

「綾太郎を弾くと三味線の手があがる」(相手の曲師の技術が向上する)といわれるほど、節も台詞も間合いが正しく、その甲高い美声には哀調がこもっている。

持ち演目は千席を超えていた。

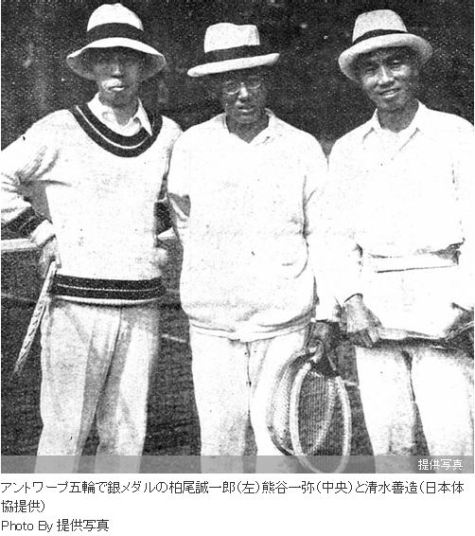

熊谷 一弥(くまがい いちや)

1890年(明治23年)9月10日 - 1968年(昭和43年)8月16日

福岡県大牟田市出身の男子テニス選手である。

旧漢字表記では 熊谷 一彌 と書く。

日本テニス界の黎明期を築き、清水善造と共に日本人テニス選手の世界挑戦への道を開拓した選手のひとりである。

1918年(大正7年)の全米選手権において、日本人テニス選手として史上初のベスト4に進出した。

さらに、1920年(大正9年)のアントワープ五輪で男子シングルス、ダブルスともに銀メダルを獲得し、日本スポーツ界に初めてのオリンピック・メダルをもたらした。

英語文献では“Ichiya Kumagae”(イチヤ・クマガエ)と表記されることが多い。

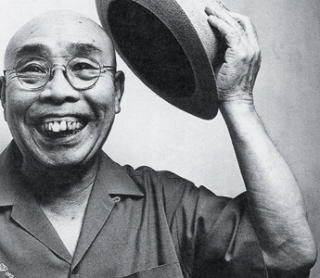

左 卜全(ひだり ぼくぜん)

本名:三ヶ島一郎〈みかじま いちろう〉

1894年2月20日 - 1971年5月26日

埼玉県出身の俳優。

異母姉は女流歌人の三ヶ島葭子。

映画では根っからの変人を思わせる自然体の演技で、良き脇役として活躍した。

ただその芸は日々の勉強に裏打ちされたものであり、左卜全自身、「私の芸はぶっ倒れそうになりながら絞り出たものであり、自分自身、芸の世界に入ってからというもの毎日が死以上の苦しみであった」と後に回想している。

多くの作品にとぼけた味の老人役で出演し、名バイプレーヤーの名をほしいままにした。

『生きる』、『七人の侍』など、多くの黒澤明作品に重用され、印象的な演技を見せる。

1957年(昭和32年)、63歳の時に『どん底』にお遍路役で出演し、自他共に認める代表作となった。

1970年(昭和45年)、76歳で歌手デビュー。

『老人と子供のポルカ』は、左卜全とひまわりキティーズの歌唱による楽曲で、約40万枚のレコードを売り上げた大ヒット作となった。

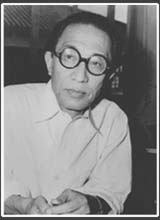

徳川 夢声(とくがわ むせい)

1894年4月13日 - 1971年8月1日

日本の弁士、漫談家、作家、俳優。

ラジオ・テレビ番組などをはじめ、多方面で活動した日本の元祖マルチタレントとも言える人物である。

「彼氏」「恐妻家」の造語でも知られる。

日本放送芸能家協会(現・日本俳優連合)初代理事長。

夢声は早くから老人めいた雰囲気があり、40代から「夢声老」と、50代では「夢声翁」とよばれていた。

また、ラジオでも活躍。

1939年から、NHKラジオで吉川英治の『宮本武蔵』の朗読を始め、人気を博す。

独特の「間」は夢声独自のものであった。

3代目 三遊亭 金馬(さんゆうてい きんば)

1894年10月25日 - 1964年11月8日

東京市本所生まれの落語家。

出囃子は『本調子カッコ』。

当初は落語協会に所属、後に東宝に所属したが、実質的にフリーである。

当代が70歳を越えても、この落語家と時代を共にした感慨より「先代の金馬」と呼ぶファン達がいる。

戦中、戦後を通じて庶民の生活に笑いをもたらした。

芸風は明瞭で、「楷書で書いたような落語」と評され、分かり易く過剰な演出はしない。

若年の頃、旅の空で知った朝寝坊むらく(後の3代目三遊亭圓馬)に度肝を抜かれファンとなり、マンツーマンの稽古をつけてもらった。

同じ頃に若き日の8代目桂文楽も圓馬に稽古を付けてもらっている。

金馬は圓馬の豪快な面を、文楽は繊細な面を継承したと評される。

尚、林家三平の妻海老名香葉子は金馬家の事実上の幼女として育てられた。

*趣味は釣りで、江戸竿師の名職人であった香葉子の父の釣り棹を贔屓にしており、家族ぐるみの交流があった。

そんな縁もあり、東京大空襲で家族全員を失いみなし子になった香葉子に金馬は「ウチの子になるかい」と声をかけたという。

衣笠 貞之助(きぬがさ ていのすけ)

1896年1月1日 - 1982年2月26日

大正・昭和期の日本の俳優、映画監督。

本名は小亀 貞之助(こかめ ていのすけ)。

衣笠貞之助(本名:小亀貞之助)は亀山市出身であり、すぐ下の弟・寿三も映画監督(衣笠十四三)である。

貞之助は女形として映画界にデビュー。

監督デビューは1920年『妹の死』。

長谷川一夫、京マチ子主演『地獄門』(53)でカンヌ映画祭グランプリ、アカデミー外国語映画賞を獲得した。

衣笠は長谷川一夫の恩師であり、衣笠なかりせば一世を風靡した長谷川一夫は世に大きく出ることはなかったと言われる。

山本富士子を大スターにしたのも衣笠であり、彼のサイレント時代の前衛映画『狂った一頁』 (26)、『十字路』 (28)などは、日本映画黎明期の傑作である。

【作品】

・「雪之丞変化」(35)

・「或る夜の殿様」(46)

・「白鷺」(58)

・「小さい逃亡者」(66)他

*写真と文章:三重映画フェスティバル実行委員会~三重県出身の映画監督より転載

横山 エンタツ(よこやま えんたつ)

1896年(明治29年)4月22日 - 1971年(昭和46年)3月21日

大正・昭和期の漫才師。

花菱アチャコとのコンビ(エンタツ・アチャコ)で、それまでの古典的な舞台芸能である「色物漫才」に代わり、スタンダップ・コメディである「しゃべくり漫才」へのムーブメントを作った。

現在の漫才スタイルの元祖と言える。

ブーテン

舞天、本名、小那覇全孝

1897年-1969年

沖縄出身の芸人 終戦直後の沖縄で希望をなくした人々を、笑いで勇気づけた。

「命(ぬち)ぬ御祝事(ぐすーじ)さびら(=命のお祝いをしましょう)」と押しかけ、だからこそ生き残った者たちは笑わなくては!と三弦をかきならしたという。

本業は歯科医。

大河内 伝次郎(おおこうち でんじろう)

1898年(明治31年)2月5日(戸籍上は3月5日)- 1962年(昭和37年)7月18日

大正・昭和の映画俳優、時代劇の大スター。

本名は大辺 男(おおべ ますお)。

1898年(明治31年)2月5日、福岡県築上郡岩屋村大河内(現・豊前市大河内)に、医者の息子として生まれる。

実業家を目指し、大阪に出て、大阪商業学校(現・大商学園高等学校)を卒業後、兄の会社に入るが、関東大震災の影響で会社が倒産してしまう。

その後劇作家を目指し、大阪府堺市にあった倉橋仙太郎主宰の新民衆劇学校に入学。

俳優になる前は文学者志望だった。

卒業後第二新国劇に入り、室町 次郎(むろまち じろう)の芸名で舞台に立つ。

全盛期は、バンツマこと阪東妻三郎と並び称されるほどの大スターであった。

とくに昭和一桁世代には「最高給俳優」と呼ばれた。

また戦前・戦中は、阪東妻三郎・嵐寛寿郎・片岡千恵蔵・市川右太衛門・長谷川一夫と共に「時代劇六大スタア」と呼ばれた。

東海 林太郎(しょうじ たろう)

1898年(明治31年)12月11日 - 1972年(昭和47年)10月4日

歌手。

直立不動の姿勢で歌う戦前を代表する歌手。

秋田県生まれ。

NHK紅白歌合戦には、第1回・第6回・第7回・第16回の計4回出場している。

1934年に発売された「赤城の子守歌」は空前のヒットとなった。

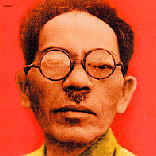

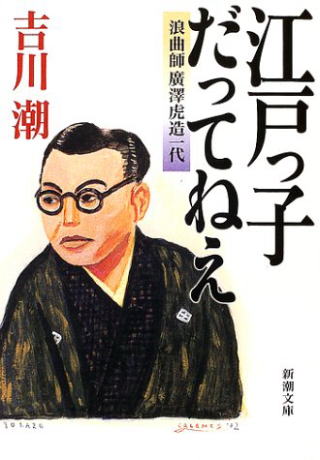

広沢 虎造(2代目)(ひろさわ とらぞう)

1899年(明治32年)5月18日 - 1964年(昭和39年)12月29日

東京出身の昭和時代の浪曲師。

持ちネタは、国定忠治伝、清水次郎長伝など多岐にわたり、とりわけ森の石松を題材にした『石松三十石船』は人気が高く、「寿司を食いねえ」「馬鹿は死ななきゃなおらない」などのフレーズは、ラジオ放送の普及も相まって、国民的な流行語となり「虎造節」で、戦前から戦後にかけて一世を風靡した。

4代目 宮薗 千寿(みやぞの せんじゅ)

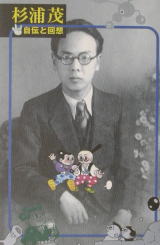

写真はブログ「土取利行・音楽略記」から拝借しました。

宮薗千恵(金子千恵子)と丸メガネの四世宮薗千寿(水野初子)

宮薗千壽

明治32年(1899年)9月10日 - 昭和60年(1985年)9月2日

本名は水野ハツ。

東京神田の生まれ、19歳で3代目千寿に入門し宮薗千幸名乗る。

引退していた3代目千寿から1959年に生前相続し4代目千寿を襲名。

1972年に重要無形文化財保持者(人間国宝)認定。

1973年に勲五等宝冠章。

※宮薗 千寿(みやぞの せんじゅ、宮薗千壽)は、宮薗節の三味線方の名跡。

代々宮薗節千寿派の家元。

古川 ロッパ(ふるかわ ろっぱ)

1903年8月13日-1961年1月16日

編集者、エッセイスト、日本の戦前を代表するコメディアン。

古川緑波とも表記される。

幼少期より文才に優れ、のちに芸名として用いた「緑波」の号は小学3年の頃に自らつけた筆名である。

早稲田大学英文科在学中に菊池寛に招かれ、文藝春秋社に雑誌『映画時代』の編集者として入社。

その後、菊池寛らの勧めで喜劇役者に転向。

恰幅の良い体格にロイド眼鏡の鷹揚な丸顔がトレードマーク。

同時期の喜劇役者榎本健一と共に「エノケン・ロッパ」と並び称せられ人気を争った。

玉松 一郎(たままつ いちろう)

本名:河内山一二

1906年2月 - 1963年5月30日

大阪市淡路町出身の漫才師。

ミスワカナ・玉松一郎は、昭和初期から戦中にかけて活躍した夫婦漫才である。

ワカナはイブニングドレスを着て、一郎は背広にアコーディオンを持ち、しゃべくりを基調としながら時おり歌を交えて華麗に繰り広げられる漫才は、横山エンタツ・花菱アチャコと並び一世を風靡した。

ミスワカナを名乗った人物は4名存在するが、初代が最も有名である。

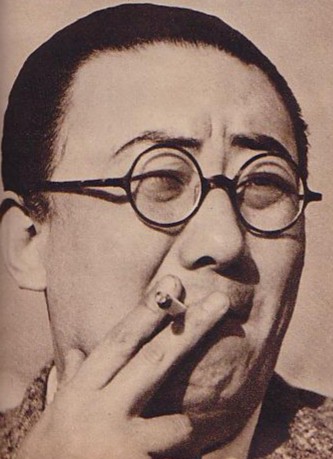

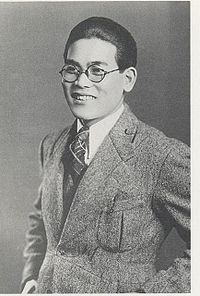

杉浦 茂(すぎうら しげる)

1908年4月3日 - 2000年4月23日

東京出身の漫画家

『冒険ベンちゃん』や『アップルジャム君』など少年向けの冒険漫画を描く。

特に『猿飛佐助』や『少年児雷也』で一世を風靡する。

その作画方法は、鉛筆による下書きなど行わず、いきなり白紙の原稿用紙にペンで書き込むという、他者に見られない手法であった。

他作家に対して対抗心を見せることの多かった手塚治虫も杉浦茂に対しては「先生」と呼び「真似できない作風」と評した。

90歳を越えて亡くなる間際まで漫画を描き続けた逸話はもはや伝説である。

上原 敏(うえはら びん)

本名:松本力治(まつもと りきじ)

1908年8月26日 - 1944年7月29日

秋田県出身の歌手。

「妻恋道中」「裏町人生」のヒットを持つ戦前に活躍した流行歌手。

小野 巡(おの めぐる)

1910年(明治43年)3月18日 - 2009年(平成21年)6月22日

山梨県甲府市出身の元・歌手。

本名は章高。妻は元・歌手の大宮小夜子。

東京・新宿の淀橋署の巡査だったが、大久保の銭湯で藤原義江の「鉾をおさめて」を唄っていたところを作曲家細田義勝にスカウトされ、歌手になった。

芸名の小野巡というのは、巡査の巡からとられた。

1935年(昭和10年)にビクターレコードから「祖国の護り」でデビュー。

戦時歌謡を中心に吹き込む。

昭和13年には出征し、中国戦線で戦い、戦後も昭和23~24年頃まで歌手活動を続けていたが、その後引退。

2009年(平成21年)6月22日、99歳の天寿を全うした。

三木 鶏郎(みき とりろう)

1914.1.28~1994.10.7

作詞・作曲家 「日本のCMソングの父」ともいわれる。

最近ではキリン・アミノサプリナインのCMでおなじみの強烈にキミョーな曲「タララ・プンカポンカ・ピ」が50年の歳月を経てリリースされた。

「トムとジェリー」「ジャングル大帝」「鉄人28号」や♪キリンレモン、♪3時のおやつは文明堂♪あっかるーいナショナールなどのCMソングは有名。

4代目 柳亭 痴楽(りゅうてい ちらく)

1921年5月30日 - 1993年12月1日

富山県出身の落語家。

本名は藤田重雄(ふじた しげお)。

落語芸術協会理事長。

出囃子は『きぬた』。

軽快な歌い調子の新作落語で人気となった。

俗に「綴方狂室の痴楽」と言う。

若手三羽烏(5代目柳家小さん・3代目三遊亭歌笑・痴楽)の一人として売り出した。

1950年、親友でライバルでもあった歌笑が不慮の事故死を遂げた後の代演として抜擢され、歌笑の十八番のネタをそのままで「歌笑純情詩集より」として演じていたが、それが「七・五調」で演じる新作落語「痴楽綴方狂室」(ちらくつづりかたきょうしつ)、「恋の山手線」であった。

その後、一躍人気落語家となり、ラジオ、テレビ、映画へと進出。

1973年10月、大阪道頓堀角座のトリプル襲名披露興行(4代目桂福團治、2代目桂枝雀、5代目笑福亭枝鶴)へ出演中に脳卒中で倒れ、愛人であった歌手平賀みきは、芸能界を引退し、動けない痴楽と結婚。

生涯を痴楽の看病に専念したが、1988年に痴楽より先に死去。

1993年、20年ぶりに奇跡的に復帰したが、同年12月1日死去した。72歳没。

3代目 江戸家 猫八(えどや ねこはち)

1921年10月1日 - 2001年12月10日

物真似師、俳優。

落語芸術協会に所属していた。

本名は岡田 六郎(六男だったため、六郎と名付けられる)。

愛称は江戸猫。

父は初代江戸家猫八。

四代目江戸家猫八(旧・江戸家小猫)は長男、江戸家まねき猫は長女、江戸家猫ハッピーは次女。

広島に原爆が投下された1945年8月6日当時、23歳の猫八は現・広島市広島市にて軍務に従事していた。

爆心地から3km以上隔たっていたため直接の被害は少なかったが、その後暁部隊の一員として市内の救援・医療活動に動員されたため、市内に高度に残留していた放射線に被曝、復員後は生涯にわたって二次被爆が原因と思われる体調不良と戦い続けることとなった。

被爆時の記憶は猫八にとって忌まわしいものであったため長い間この体験は封印されていたが、後年「キノコ雲から這い出した猫」を出版し彼は自らの被爆体験の詳細を明らかにした(同様に暁部隊の一員として被爆した人物には、司令部付きの兵卒であった思想史家・丸山真男がいる)。

三木 のり平(みき のりへい)

1924年4月11日-1999年1月25日

昭和期のお笑い芸人、俳優 俳優座を経て、三木鶏朗グループに入り、コメディアンを目指す。

「スターは三船(敏郎)。役者は(三木)のり平。」と言わしめるほど、その演技力は、大衆的に認知され、評されるほどであった。

演出家としての才能も高く、森光子主演の舞台『放浪記』では、1981年より演出も務めている。

また、「桃屋」のアニメーションCMは、1958年の『助六篇』から1998年の『カライ盗ルパン篇』まで40年間放送され、お茶の間に親しまれた。

現在桃屋のCMは、実子で長男の小林のり一が声を担当している。

手塚 治虫(てづか おさむ)

初期のみおさむしと読ませた。

本名:手塚 治

1928年〈昭和3年〉11月3日 - 1989年〈平成元年〉2月9日

日本の漫画家、アニメーター、医師。

大阪府生まれ。

医学博士の学位を持つ。戒名は伯藝院殿覚圓蟲聖大居士。

日本のアニメの先駆者。

漫画の神様とも呼ばれている。

医学生時代から、漫画家として活動を始めた。

漫画家という職業の社会的な評価が大変低かったこともあり、漫画家と医師との二足の草鞋を履くことも考えたが、母の「好きなことをやりなさい」という言葉で専業漫画家の道を選んだエピソードはよく知られている。

1947年に発表した『新宝島』は、漫画に映画的(スペクタクル)な表現を導入した先鋭な作品であり、藤子不二雄、石森章太郎(後に石ノ森章太郎と改名)ら後進に極めて大きな影響を与え、現代日本における漫画・アニメの基礎が築かれる過程で大きな役割を果たした。

若山 セツ子(わかやま せつこ)

映画『青い山脈』で原節子と共演したときの若山セツ子

1929年6月7日 - 1985年5月9日

日本の女優。東京府東京市中目黒出身。

本名は坂爪セツ子。

1949年の『青い山脈』で丸メガネの女学生・和子、『次郎長三国志』シリーズの次郎長の女房・お蝶を演じた。

戦後第一期の東宝を代表する清純派スターで、その明るいキャラクターは今も多くの名作の映像に残されている。

映画監督の谷口千吉は元夫。

杉浦 直樹(すぎうら なおき)

1931年12月8日 - 2011年9月21日

愛知県岡崎市出身の俳優。

日本大学芸術学部中退。

テレビドラマに多く出演し、向田邦子作『父の詫び状』『あ・うん』、山田太一作『岸辺のアルバム』など、日本のテレビドラマ史に残る名作に数多く出演。

写真は「父の詫び状」(1986年、NHK)に出演した時の丸メガネ姿。

愛川 欽也(あいかわ きんや)

1934年6月25日 - 2015年4月15日

東京都豊島区巣鴨出身の俳優。

司会者、ラジオパーソナリティ、声優、エッセイストなどもこなすマルチタレントとして知られている。

1971年より深夜番組『パックインミュージック』でパーソナリティとなり、若者を中心に人気を得る。

「キンキン」の愛称が一般に定着。

また、自身が司会を務めるニュースを扱う討論番組『パックインジャーナル』においては、時に戦時中の学童疎開の話も引き合いに出しながら、リベラルな立場から発言。

番組タイトルはかつて愛川自身がパーソナリティを務めていたTBSラジオの深夜放送『パックインミュージック』に由来しており、オープニングテーマ曲も同番組と同じ「Route66」を使用していた。

なお死去した4月15日は、奇しくも愛川が長年司会を務めた『出没!アド街ック天国』が20年前に放送を開始した日でもあった。

蜷川 幸雄(にながわ ゆきお)

1935年10月15日 - 2016年5月12日

日本の演出家、映画監督、俳優。

桐朋学園芸術短期大学名誉教授。

アングラ・小劇場運動盛んな時期に演出家としてデビューし、若者層を中心に人気を集める。

1970年代半ばから商業演劇に活動の場を移し、大劇場でのダイナミックな演出で話題作を次々と発表。

1990年代以降は中劇場の空間を好んで使っている。

演出作品は、清水邦夫、唐十郎、井上ひさし、野田秀樹、岩松了などの現代劇から、ギリシャ悲劇やシェイクスピア、チェーホフなど海外の古典・近代劇に至るまで、多岐にわたる。

鮮烈なヴィジュアルイメージで観客を劇世界に惹き込むことを得意とする、現代日本を代表する演出家のひとり。

海外でも評価が高く、「世界のニナガワ」とも呼ばれる。

尾崎 紀世彦(おざき きよひこ)

1943年1月1日 -2012年5月30日

神奈川県茅ヶ崎市出身の歌手。

愛称は「キーヨ」。

立派な「もみ上げ」がトレードマークで、そのダイナミックな歌唱力から「和製トム・ジョーンズ」と呼ばれることがある。

父がイギリス人と日本人のハーフ、母が日本人というクォーターである。

デビュー2枚目のシングル『また逢う日まで』が売り上げ100万枚を突破し、1971年に第13回日本レコード大賞と第2回日本歌謡大賞をダブル受賞。

日本レコード大賞を受賞した際に両手でVサインをし、さらにトロフィーを持ち上げて笑顔でVサインをしたパフォーマンスは、今もテレビで流れる名シーンである。

2012年5月30日、肝臓ガンの為、69歳で亡くなった。

姫神(ひめかみ)

星 吉昭 ほし よしあき

1946年3月16日 - 2004年10月1日

日本のシンセサイザー奏者。

宮城県出身。

1971年、ビクター電子音楽コンクールでグランプリ受賞。

1980年、姫神せんせいしょん結成。

翌年、シングル『奥の細道』でレコードデビューし、シンセサイザーで表現した日本の原風景的音楽で注目を集める。

1984年、ユニット名を姫神と改め、ソロユニットとして活動を始める。

活動の拠点を岩手県花巻市の田瀬湖畔に置き、「北人霊歌」と呼ばれる音楽を発信し続ける。

2004年10月1日 心不全のため58歳で死去。

その後、姫神は息子の吉紀が引き継ぎ、活動を続けている。

西岡 恭蔵(にしおか きょうぞう)

1948年5月7日 - 1999年4月3日

シンガーソングライター。

愛称はゾウさん。

三重県志摩郡志摩町(現志摩市)布施田出身。

フォークグループ“ザ・ディラン”を大塚まさじ、永井洋と結成。

ザ・ディランIIのデビューアルバム『きのうの思い出にわかれをつげるんだもの』のレコーディングに参加。

象狂象のペンネームで作った『プカプカ』は彼の代表曲となる。

ロック歌手・矢沢永吉に、作詞家として詞を提供していた。

松田 優作 (まつだ ゆうさく)

1949年 (昭和24年)9月21日 - 1989年 (平成元年) 11月6日

山口県下関市生まれの俳優、歌手。

刑事ドラマ『太陽にほえろ!』で人気を獲得。

1970年代後半から東映セントラルフィルム作品、角川映画作品でアクションスターとして人気を博し、1980年代からは演技派としても認められるようになる。

主演したドラマ『探偵物語』など、後進への影響も大きく、男気に溢れ情に厚く、その勇猛な人間性と卓越した演技力から、1980年代を通じてもっとも重要な日本の映画俳優の1人、カリスマと評されている。

大杉 漣(おおすぎ れん)

1951年9月27日 - 2018年2月21日

徳島県出身の俳優。

写真はドラマ「ハングリー!」で、主人公の父親の売れない画家役の時の丸メガネ姿。

バイプレイヤーの代表格として極めて精力的に活動。

また様々な役柄を演じ、「300の顔を持つ男」「カメレオン」などの異名を得る。