現代の丸メガネ~日本編(生年順)

1940年~1944年

上條 恒彦(かみじょう つねひこ)

1940年3月7日 -2025年7月22日

長野県出身の歌手、俳優・声優。

1971年、グループ「六文銭」と共演した『出発の歌(たびだちのうた)』で、三重県合歓の郷で開催された「ポピュラーソング・フェステバル'71」のグランプリを受賞。

また、フジテレビ系列の時代劇『木枯し紋次郎』の主題歌『だれかが風の中で』を歌い、ヒットさせる。

それ以後は俳優としても活動し、数多くのテレビドラマ、映画、舞台に出演。

TBS系列の『3年B組金八先生』の社会教師・服部肇役は有名。

丸大食品のウインナー、フランクフルト商品のCMソングを1980年代に担当していたこともあり、その名を知らずとも歌声を記憶している者は多い。

写真は「トリック新作スペシャル3」で弁護士佐伯幸三役 を演じた時の丸メガネ姿。

ご紹介者:匿名希望

鳥越 俊太郎(とりごえ しゅんたろう)

1940年3月13日 -

ニュースキャスター、コメンテーター。福岡県出身。京都大学文学部史学科国史学専攻卒業。

1965年、毎日新聞社入社。毎日新聞社を退職後は、テレビ朝日『ザ・スクープ』の司会や、「スーパーモーニング」ではレギュラーアンカーを務めた。

NPO法人『がん患者団体支援機構』の3代目理事長に就任し、2010年5月まで約1年2ヶ月務めた。

2016年東京都知事選挙へ出馬した。

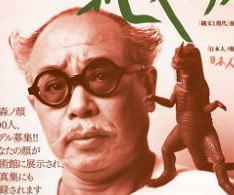

荒木 経惟(あらき のぶよし)

1940年5月25日 -

日本の写真家。

東京都生まれ。

通称「アラーキー」の名で呼ばれ丸い縁の黒めがねをトレードマークとする。

大橋 歩(おおはし あゆみ)

1940年6月16日 -

三重県出身のイラストレーター、ブックデザイナー。

多摩美術大学油絵科卒業。

夫は、彫刻作家の石井厚生。

週刊平凡パンチの表紙のイラストを1964年5月11日号(創刊号)から1971年12月27日号の390号まで担当。

目次には毎号コラムを掲載していた。

1963年イラストレーターを目指していた大橋歩は、大学4年生の時に同級生の紹介でヴァンヂャケットにデザイン画を持ち込み、石津謙介の長男で企画部長の石津祥介にその場で「メンズクラブ」のイラストを依頼される。

1964年1月に「メンクラ」3ページに初めてイラストが載る。

その数日後、平凡出版(現 株式会社マガジンハウス)の清水達夫より電話をしてくるようにとの電報を受け取り、絵を持参して訪問、小説の挿絵を依頼される。

そして清水達夫よりの依頼で1964年4月末日発売の5月11日平凡パンチ創刊号より表紙を担当することになる。

この時、男性週刊誌であるので男のような名前にという事より、「大橋歩」のペンネームがついた。

岡野 宏(おかの ひろし)

1940年 東京生まれ

元NHKアート美粧部、山野美容芸術短期大学客員教授、NHK研修センター講師 。

テレビ白黒時代よりNHKアート美粧部に在籍。

40年以上にわたり、国内外の俳優のみならず、田中角栄をはじめとする歴代総理から、松下幸之助、本田宗一郎、盛田昭夫などの名だたる経営者や文化人、果ては馬の顔やゴキブリまで延11万人のメークやイメージづくりを行う。

"「顔」はその人を表す名刺であり、また顔とは頭からつま先までである"、という考えのもとに行うイメージづくりには定評があり、吉永小百合の代表作となった「夢千代日記」のメークや市川海老蔵のデビューイメージ指導も担当している。

また、選挙ポスターを担当した議員は必ず当選すると言われ、「縁起がいい」と美濃部亮吉元東京都知事から記念撮影をねだられたこともある。

NHK大河ドラマ、紅白歌合戦等のチーフディレクターを務め、2000年にNHK退社後は、キャスターや政治家、企業向けにイメージアップの研修や講演活動などを国内外で行っている。(岡野宏オフィシャルサイトより抜粋)

大宅 映子(おおや えいこ)

1941年2月23日-

ジャーナリスト・評論家。東京都生まれ。

ジャーナリスト大宅壮一の三女。

国際基督教大学卒。

日本インフォーメーション・システム(NIS)の創設者。「行政改革審議会」「税制調査審議会」など政府の各種審議会の委員を、1978年頃からしばしば務めている。

家庭教育、親子関係などを中心に著書多数。

2002年6月から道路関係四公団民営化推進委員会の委員に就任。

他の委員が次々と辞任・長期欠席する中、2005年9月30日の同委員会解散まで委員をつとめた。

《寸評》

この丸メガネは玉型の横径は46mmか48mmで、やや大きめですが、この才女がかけたら、三枚目にはならず、知性が控えめに感じられ、まろやかな感じで、いいですね。

誰でもメガネをかけると、賢こげに見えがちですが、もともと賢い人は、丸メガネでやさしくて親しみやすいというイメージを出すのがいいかもしれません。

もちろん、大宅さんご本人もそういう演出効果を狙って、このメガネをかけておられるのだと思いますし、その狙いは成功していると言えるでしょう。

石坂 浩二(いしざか こうじ)

1941年6月20日 -

俳優、タレント、作家、翻訳家、作詞家、ナレーター。

芸名の由来は友人である女優・大空真弓が自分の好きな作家・石坂洋次郎と俳優・鶴田浩二からそれぞれ拝借して名づけたことによる。

芸能界屈指の薀蓄を誇る。

俳優業以外にも絵画や料理などで才能を発揮、多方面で活躍している。

島地 勝彦 (しまじ かつひこ)

「倶楽部SHIMAJI 現代ビジネス」からお借りしました。

1941年、東京都生れ。

青山学院大学卒業後、集英社に入社。

『週刊プレイボーイ』『PLAYBOY』『Bart』の編集長を歴任。

現在は、コラムニストとして活躍中。

主な著書に『乗り移り人生相談』『知る悲しみ やっぱり男は死ぬまでロマンティックな愚か者』(ともに講談社刊)など。

近藤 正臣(こんどう まさおみ)

1942年2月15日 -

京都出身の俳優。

京都・清水寺の境内にあり、スズメの焼き鳥を出すことで有名な茶店「舌切り茶屋」は、親類が営んでいる。

店名の「舌切り」は、曽祖父の壮絶な最期に由来している。

正臣の曽祖父で、清水寺の寺侍だった近藤正慎(1816年 - 1858年)は、西郷隆盛と通じていた月照の逃亡を助けたという理由で捕らえられ、自白を迫られ22日間に及ぶ拷問を受け続けた(安政の大獄)。

苦しみ抜いた正慎は、刃物もないので切腹できないため、舌を歯にはさんだまま獄の鉄格子に頭を強く打ち付けた。

舌先はちぎれ飛び、残った舌がぐるっと喉に入り込み、窒息して正慎は死んだ。

“勤王の志士だったひい爺さんの、侍の血を引いているんだ!”という強い自負があって、だから俳優になった後も近藤の姓を使い続けている」と、イベントの際に明かしている。

写真は、音楽劇「ACT泉鏡花」で泉鏡花役での丸メガネ姿。

田中 英道(たなか ひでみち)

1942年2月20日 -2025年4月30日

日本の美術史家。

東北大学名誉教授。東京都出身。

『世界史の中の日本 本当は何がすごいのか』、『本当はすごい!東京の歴史』など著書多数。

串田 和美(くしだ かずよし)

1942年8月6日 -

東京都小金井市出身の俳優、演出家。

日本大学芸術学部中退。

父は哲学者で詩人の串田孫一、祖父は三菱銀行初代会長の串田万蔵。

主宰するオンシアター自由劇場では、『上海バンスキング』(1979年)、『もっと泣いてよフラッパー』(1977年)、『クスコ』などのヒット作を生み出した。

解散後はフリーの役者・演出家として活躍。

コクーン歌舞伎、平成中村座公演を始めとする歌舞伎公演の演出もし、テレビCMなど多方面にて活躍中である。

シアターコクーン初代芸術監督(1989年〜1996年)。

2000年から日本大学芸術学部教授。

2003年4月からまつもと市民芸術館館長兼芸術監督。

2006年、芸術選奨文部科学大臣賞受賞。

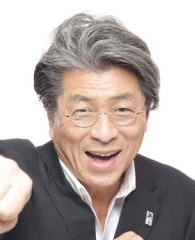

中尾 彬(なかお あきら)

1942年8月11日- 2024年5月16日

日本の俳優・タレント。

千葉県木更津市出身。

古舘プロジェクト所属。

前妻は茅島成美、現在の妻は池波志乃。義父は落語家10代目金原亭馬生、義祖父は5代目古今亭志ん生、義叔父は3代目古今亭志ん朝。

『暴れん坊将軍』の初代徳川宗春役で知られている。

身長175cm、血液型O型。

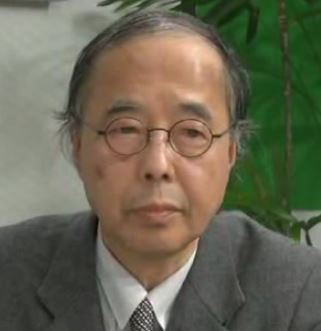

月尾 嘉男(つきお よしお)

1942年 -

愛知県名古屋市出身。

東京大学名誉教授、工学博士、地域経済総合研究所評議員。

1965年、東京大学工学部建築学科卒業。

1972年に都市システム研究所所長に就任。

その後、名古屋大学助教授、教授を経て、東京大学教授に就任。

2003年、東京大学名誉教授。

建築デザイン・設計において、コンピュータ利用の草分け。

また情報通信等を活用したまちづくりや地域起こしを提唱し、全国各地に自身が塾長に就任した私塾を設けている。

情報通信審議会をはじめ、政府や地方自治体の審議会や懇談会の委員等を歴任。

地球の許容人口50億人説を報道ステーションで説いた。

デジタルアーカイブという語を初めて提唱した人物でもある。

森本 レオ(もりもと レオ)

1943年2月13日 -

日本の俳優、ナレーター、タレント、声優 である。

本名、森本 治行(もりもと はるゆき)。

愛知県名古屋市中川区出身。日本大学藝術学部卒。

卒業後は名古屋に帰り、NHK名古屋制作のドラマ『高校生時代』(1967年)(後の『中学生日記』)で俳優デビュー。

平成に入ってからは『ショムニ (テレビドラマ)』での冴えない井上洸一課長役や、穏やかでほのぼのとした語りを生かした、後のナレーターとしての活躍に火をつけるきっかけとなった『王様のレストラン』などへの出演で比較的若い世代からも知られるようになる。

写真はドラマ「TRICK」の「言霊で人を操る男」のエピソードにて芝川玄奘を演じた時の丸メガネ姿。

ご紹介者:匿名希望

大前 研一(おおまえ けんいち)

1943年2月21日 -

福岡県出身の経営コンサルタント、経済評論家、起業家。

カリフォルニア大学ロサンゼルス校教授、株式会社大前・アンド・アソシエーツ代表取締役、株式会社ビジネス・ブレークスルー代表取締役、ビジネス・ブレークスルー大学学長。

早稲田大学理工学部卒業、東京工業大学大学院で修士号を取得。

奨学金を得てマサチューセッツ工科大学に留学し、工学博士号を取得。

帰国後、日立製作所で高速増殖炉の設計に携わるが、2年後に退社し、マッキマッキンゼー・アンド・カンパニーへ転職。

マッキンゼー・アンド・カンパニー日本支社長、アジア太平洋支局長、日本法人会長を歴任した後、独立。

1992年に政策提言型の市民団体・平成維新の会を設立したが、1995年末に解散、その後、同会組織と会員はビジネス・ブレークスルーが発行する月刊誌「大前研一通信」や維新の会出身の地方議員による政治団体「NEXT」、市民団体「生活者主権の会」、政策学校一新塾などに引き継がれている。

水橋 孝(みずはし たかし)

1943年3月2日生まれ

独自のテクニックと楽才に恵まれ、日本はもとより、アメリカ、ヨーロッパのミュージシャンの間で評判が高い。

世界的レベルの日本人ベーシストであり、水橋孝というよりも”GON.MIZUHASHI”のほうが通りがよい。(GONとは彼のニックネームである。)

GON MIZUHASHIを有名ならしめたのは、バッキングの正確さとともに、SOLOにおけるADLIBにみせる才能が抜きん出ているためであり、コラボレーションを崩さずに十分に自己を表現する能力と技量が何よりも高く評価されていることである。

ジャパン・ベース・プレイヤーズ・クラブの会長を16年間務めている。(2006年現在) ~水橋孝OFFICIAL SAITEより一部転載

三遊亭 圓遊(さんゆうてい えんゆう)

1943年9月6日-

本名 名取光三

東京都出身の落語家。真打。

得意ネタは古典落語で、趣味はサイクリング。

小杉 隆芳(こすぎ たかよし)

1943年10月生まれ

研究者(研究分野:西洋史、19世紀フランス社会思想史など)、豊橋技術科学大学教授。

逢坂 剛(おうさか ごう)

写真は「全国書店ネットワークe-hon」インタビューからお借りしました。

1943年11月1日 -

日本の小説家、推理作家。

東京都文京区生まれ。

本名は中 浩正(なか ひろまさ)。

父は挿絵画家の中一弥。

2001年から2005年まで日本推理作家協会理事長を務めた。

愛棋家としても知られ、2008年4月に開幕した第66期名人戦七番勝負では、第一局を対局場となった東京都文京区にある椿山荘で観戦している。

山本 皓一 (やまもと こういち)

1943年香川県生まれ。

日本大学芸術学部写真学科卒業後、小学館の写真記者を経てフリーの報道写真家として活躍。

フォトルポルタージュを中心に世界120数カ国を取材し、アマゾン、パタゴニア、シベリアなど極地の取材を得意とする。

2006年までにすべての「国境の島」に上陸。

日本の「国境の島」シリーズで北方領土・南鳥島・尖閣列島・竹島・沖ノ鳥島全島を上陸取材、作品を雑誌等で発表し続けている。

近年は領土問題の識者として講演活動も行なう。

著作に『田中角栄全記録』(集英社)、『来た、見た、撮った!北朝鮮』(集英社インターナショナル)、『日本人が行けない「日本領土」』(小学館)、『国境の島が危ない!』(飛鳥新社)ほか多数。第35回講談社出版文化賞「写真賞」受賞。

日本写真家協会、日本ペンクラブ会員。

延原 武春(のぶはら たけはる)

昭和18(1943)年生まれ

大阪府出身の指揮者、オーボエ奏者。

大阪音楽大学卒。

1963年、日本テレマン協会を組織。

現在は傘下の演奏団体であるテレマン室内オーケストラ、テレマン室内合唱団を率いてバロック音楽普及活動。

文化庁芸術祭優秀賞、サントリー音楽賞ほか受賞多数。

平成21年、ドイツ連邦共和国功労勲章功労十字小綬賞。

ささめや ゆき

写真は「東京イラストレーターズ・ソサエティ」より

1943年東京生まれ。

アーティスト。

85年ベルギー・ドメルホフ国際版画コンクールにて銀賞、95年小学館絵画賞、99年講談社出版文化賞さしえ賞受賞。

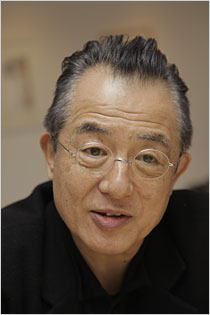

松岡 正剛(まつおか せいごう)

1944年1月25日 - 2024年8月12日

編集者、著述家。

京都府出身。

東京都立九段高等学校、早稲田大学文学部フランス文学科中退。

東京大学客員教授、帝塚山学院大学教授を歴任。

現在、編集工学研究所所長、ISIS編集学校校長。

長年培ってきた編集的世界観に基づき確立した「編集工学」をもとに、2000年6月、世界初のインターネット上の学校「ISIS編集学校」を設立し、校長に就任。

単なる文章術にとどまらない、プランニングからコーチングまでを幅広くカバーする「編集術」を伝授するという独特なスタイルが評判を呼ぶ。

田勢 康弘(たせ やすひろ)

1944年10月8日 - 2023年2月8日

1944年10月中国黒龍江省黒河で出生。

山形県白鷹町出身。

早稲田大学第一政治経済学部政治学科卒。

日本経済新聞社入社。

記者歴42年の大半を政治記者として活躍し、25人の内閣総理大臣を取材。

ワシントン支局長、編集委員、論説副主幹、コラムニストを歴任。

2006年から4年間早稲田大学教授。

1996年に日本記者クラブ賞を受賞。

「国家と政治―危機の時代の指導者像」「政治ジャーナリズムの罪と罰」「指導者論」など著書多数。

藤原 新也(ふじわら しんや)

写真家。作家。1944年福岡県生まれ。

60年代末からインド亜大陸をはじめ世界を旅し、清濁併せのむが如く世界のありのままの姿を文章、写真、また近年は書という手段を通じて表現し続けている。

近著に『日本浄土』『死ぬな生きろ』『書行無常』など。

*写真と紹介:家庭画報2012年7月号より