政治家・軍人(生年順)

1890(明治23)年以降

岡野 清豪(おかの きよひで)

写真はサイト「文部科学省の歴代大臣」より

1890年1月1日 – 1981年5月14日

岡山県出身の昭和期の政治家・銀行家。東京帝国大学法学部卒業。

第2代三和銀行頭取(1945年~1947年)。

戦後の1946年、GHQによって三和は財閥銀行として公職追放A項指定を受けるが、岡野は「三和は一般大衆を基盤とする ”ピープルズ・バンク”である」との主張の下、GHQや政府当局者との交渉を粘り強く進め、程なくして指定は解除された。

数次にわたる吉田茂政権において、自治庁長官・文部大臣・通商産業大臣などに起用された。

朝日 平吾(あさひ へいご)

1890年(明治23年)7月 - 1921年(大正10年)9月28日

日本の政治活動家・右翼・テロリスト。

明治の大富豪で安田財閥の創始者の安田善次郎を暗殺した犯人として知られる。

安田を安田の自宅で暗殺した朝日は、その場で自殺したが、斬奸状と遺書も持参しており、斬奸状には、「奸富安田善次郎巨富ヲ作スト雖モ富豪ノ責任ヲ果サズ。国家社会ヲ無視シ、貪欲卑吝ニシテ民衆ノ怨府タルヤ久シ、予其ノ頑迷ヲ愍ミ仏心慈言ヲ以テ訓フルト雖モ改悟セズ。由テ天誅ヲ加ヘ世ノ警メト為ス」と記されてあったという。

朝日の葬儀には、全国の労働組合や支援者が安田に負けない葬儀をしようと駆け付け、盛大な物になった。

また、当時のマスコミや新聞はこぞって朝日を英雄視したため、事件の37日後に起きた原敬暗殺事件を誘発したと言われている。

安井 英二(やすい えいじ)

1890年9月18日 - 1982年1月9日

日本の内務官僚・政治家。

岡山県知事・大阪府知事・文部大臣(第1次近衛内閣)・内務大臣兼厚生大臣(第2次近衛内閣)・神祇院総裁・貴族院議員などを歴任する。

1929年に警保局保安局長に就任して、思想犯の取締を強化する一方で拷問の使用を厳しく禁じて彼らの体制側への転向を促す方針を採った。

その後、岡山県知事・社会局労働局長を経て、1932年に地方局長に就任して選挙粛正運動の推進にあたる。

それを評価されて1935年に大阪府知事に任命される。

その後、1945年に本土決戦に備えて大阪府知事に再任され、近畿地方総監を兼務するが、間もなく終戦。

戦後は公職追放となった。

その後、1958年に国家公安委員に就任している。

田中 武雄(たなか たけお)

明治24年(1891年)1月17日 - 昭和41年(1966年)4月30日

三重県出身の政治家。

戦前・戦中は警務・軍務関連で活躍。

戦後は社団法人「中央日韓協会」会長などを務めた。

甘粕 正彦(あまかす まさひこ)

1891年1月26日 - 1945年8月20日

日本の陸軍軍人。

陸軍憲兵大尉時代に甘粕事件を起こしたことで有名(無政府主義者大杉栄らの殺害)。

短期の服役後、日本を離れて満州に渡り、関東軍の特務工作を行い、満州国建設に一役買う。

満州映画協会理事長を務め(官僚的な強権主義者としてのイメージとは裏腹に、非常に洗練された趣味を持ち流行にも敏感な文化人でもあり、ドイツ訪問時に当時の最新の映画技術を満州に持ち帰り、戦後、東映の黄金期を築くことにもなった。)、終戦直後、服毒自殺した。

*甘粕事件の主犯は甘粕大尉ではないとする説は根強く存在し、後の満州時代、甘粕はこの事件に触れ、「あの事件は“俺がやった”ということになっている」と言ってニヤッと笑ったという証言もある。

最近甘粕の汚名をはらし再評価する評伝本がでた。

根本 博(ねもと ひろし)

1891年(明治24年)6月6日 - 1966年(昭和41年)5月24日

日本陸軍の軍人で陸軍中将功三級。

福島県出身。

仙台陸軍地方幼年学校、陸軍中央幼年学校卒、 陸士23期。陸大34期。

終戦時にはモンゴル(当時は蒙古聯合自治政府)に駐屯していた駐蒙軍司令官で、終戦後もなお侵攻を止めないソ連軍の執拗な攻撃から、蒙古聯合自治政府内の張家口付近に滞在する邦人4万人を、司令官として救った。

復員後1949年に台湾へ渡り、金門島における戦いを指揮して、中国人民解放軍を撃破、今に至る台湾の分離確定に大きく寄与した。

山崎 保代(やまさき やすよ)

1891年10月17日 - 1943年5月29日

山梨県出身の大日本帝国陸軍の軍人で最終階級は陸軍中将。

米軍が大きな損害を受けたアッツ島の戦い(大東亜戦争の防衛戦で、最初の玉砕戦となった。)を指揮し、17日間の激しい抗戦の後戦死した。

1943年2月に北海守備第2地区隊長に任命され、潜水艦でアッツ島に着任した彼の任務は独力で島を堅守することであった。

アッツ島で2650名の守備隊を指揮し水際防御ではなく、硫黄島と同じく敵を島の高地に引き込む戦術を採用し陣地を構築。

最後の一人が倒れるまで戦い、山崎司令官も戦死した。

その結果上陸した米軍との戦闘は大東亜戦争の激戦のひとつとして記憶されることとなった。

小林 光政(こばやし みつまさ)

1892年(明治25年)1月13日 - 1962年(昭和37年)7月9日

日本の内務・警察官僚、実業家。

官選県知事、読売新聞社専務取締役。

星野 直樹(ほしの なおき)

組閣大命が東條英機に降下した事をうけて、組閣本部入りする星野 (昭和16年10月18日)

1892年4月10日 - 1978年1月26日

日本の大蔵官僚、政治家、実業家。

満州国総務長官、企画院総裁、内閣書記官長、旭海運社長、ダイヤモンド社会長などを歴任した。

1932年3月1日の満州国建国に伴い、大蔵省満州国派遣団の団長として、満州入り。満州国への転身後、1937年国務院総務長官に就任。

帰国後は、第2次近衛内閣の元で企画院総裁に就任、1941年に辞職。同年東條内閣の成立とともに内閣書記官長に起用され、以後東條英機の退陣まで側近として大きな発言力を保持した。

戦後、A級戦犯として極東国際軍事裁判で終身刑を宣告されたが、1958年に釈放され、後に東京ヒルトンホテル副社長、東京急行電鉄取締役、旭海運社長、ダイヤモンド社会長などを歴任した。

ダイヤモンド社創業者の石山賢吉は、著書の中で星野の事を「親しく接触して感じ入った事は、少しも私心がないことと、非常な勉強家である。 星野先生の入社を得たことは、我社近年の収穫である」と評している。

著書に「見果てぬ夢―満州国外史」(1963年、ダイヤモンド社刊)等がある。

先祖は群馬県沼田市に代々続く豪農。

父、星野光多はキリスト教伝道者。

父の妹(叔母の星野あい)は、初代「津田塾大学」学長。

現在も津田塾には、「星野あい賞」が存在する。

作家の生方敏郎は父の従兄弟。

石井 四郎(いしい しろう)

1892年6月25日 - 1959年10月9日

日本の陸軍軍人、軍医。

関東軍防疫給水部長、第1軍軍医部長を歴任する。

最終階級は陸軍軍医中将。

功四級、医学博士。

731部隊の創設者として防疫活動に従事した。

武藤 章(むとう あきら)

1892年(明治25年)12月15日 - 1948年(昭和23年)12月23日

熊本県出身の陸軍軍人。

最終階級は陸軍中将。

第14方面軍司令官に任命された山下奉文の希望により第14方面軍参謀長に任命され、フィリピンの地で終戦を迎えた。

終戦の際、山下に共に切腹することを提案するが、説得され、現地で降伏し、捕えられた後、極東国際軍事裁判(東京裁判)のため日本に戻され、唯一中将として絞首刑判決を受けた。

1948年(昭和23年)12月23日に巣鴨プリズンで絞首刑に処された。

辞世の句は、

「霜の夜を 思い切ったる門出かな」

「散る紅葉 吹かるるままの行方哉」

市川 房枝(いちかわ ふさえ)

1893年(明治26年)5月15日 - 1981年(昭和56年)2月11日

日本の婦人運動家、政治家(元参議院議員)。

愛知県中島郡明地村生まれ。

戦前と戦後にわたって、日本の婦人参政権運動(婦人運動)を主導した。

1981年(昭和56年)2月に尾西市(現在の一宮市)の名誉市民となる。

1981年(昭和56年)参議院永年在職議員表彰を受ける。

辰巳 栄一(たつみ えいいち)

1895年1月19日 - 1988年2月17日

日本陸軍軍人。

佐賀県出身。

陸軍大学校(37期)を優等で卒業。

吉田茂が大使だった当時イギリス大使館付武官などを経て陸軍中将となる。

戦後は軍人嫌いの吉田に請われて首相の秘密軍事顧問となり、吉田に憲法改正と再軍備をたびたび進言。

辰巳は占領期、旧軍人による反共工作組織「河辺機関」の一員で、連合国軍総司令部(GHQ)の了解の下、新たな軍隊と情報機関の立案に参画していた。

また警察予備隊の幹部人選に駐英武官当時からの上司であった吉田茂の腹心として関与。

一方でアメリカ中央情報局CIAのスパイ(コードネームは「POLESTAR-5」で、他にも「首相に近い情報提供者」「首相の助言者」などと呼ばれた)として内閣調査室や後の自衛隊の設置に関わる資料をアメリカ政府に流していた事が2009年10月、有馬哲夫・早稲田大学教授のアメリカ国立公文書記録管理局における機密解除資料調査で確認された。

1975年1月から1978年12月まで偕行社会長を務めた。

草葉 隆圓(くさば りゅうえん)

黄変米を試食してアピールする草葉隆圓(左)厚生大臣就任当時

1895年3月13日 - 1966年9月20日

日本の社会福祉事業家、政治家、僧侶。

参議院議員、厚生大臣。雅号・隆月。

大谷大学を卒業し欧米に留学。

1921年(大正10年)から社会福祉事業に従事し、愛知県遺友会会長となる。

1947年(昭和22年)4月、第1回参議院議員通常選挙に愛知地方区から出馬し当選(任期3年)。

以後、第2回、第4回、第6回参議院議員通常選挙で再選され、連続4回当選を果たした。

1950年(昭和25年)7月、第3次吉田内閣の外務政務次官に任命され、単独講和に向けての準備に従事し、サンフランシスコ講和会議全権顧問を務めた。

1954年(昭和29年)1月、第5次吉田内閣の厚生大臣に就任。

三浦 一雄(みうら くにお)

1895年4月22日 - 1963年1月30日

1944年(昭和19年)、小磯内閣の法制局長官、内閣書記官長、大政翼賛会企画部長を歴任。

公職追放される。

公職追放解除後に、政界に復帰。

1958年(昭和33年)、第2次岸内閣の農林大臣に就任。

鎌田 銓一(かまたせんいち)

明治29年8月23日~昭和50年11月3日(1896-1975)

東京出身。

京都帝国大学工学部土木工学卒業。

昭和16年(1941)陸軍少将。

昭和20年(1945)第2野戦鉄道司令官・陸軍中将。

昭和21年(1946)復員庁第1復員局連絡部長。

戦後、マッカーサー到着時の日本側の受入機関の副委員長。

戦前アメリカ留学中に知遇を得たダグラス・マッカーサーとの人脈を生かし、皇室を護持するために尽力した。

佐竹 晴記(さたけ はるき)

1896年(明治29年)9月6日 - 1962年(昭和37年)4月24日

日本の政治家、弁護士。

社会民衆党、社会革新党、民主社会党に属し、片山内閣では司法政務次官を務めた。

藤山 愛一郎(ふじやま あいいちろう)

1897年5月22日 - 1985年2月22日

日本の政治家、実業家。

外務大臣、国務大臣経済企画庁長官、日本商工会議所会頭、経済同友会代表幹事、初代日本航空会長を歴任した。

藤山コンツェルン二代目。

位階は従二位。勲等は勲一等。

かつての藤山の白金の邸宅は、現在、「シェラトン都ホテル東京」となっている。

平野 力三(ひらの りきぞう)

1898年11月5日 - 1981年12月17日

日本の農民運動家、政治家。

衆議院議員、片山内閣の農林大臣。

夫人の平野成子は日本社会党参議院議員。

長女の平野照子は、民社党・日本ナショナリズム同盟で活動した。

1920年(大正9年)拓殖大学中国語科を経て、1923年(大正12年)早稲田大学政経科を卒業する。

農民運動に入り、日本農民組合が結成されると会長に就任。

社会民衆党の結成に関わるが、安部磯雄と対立し日本農民党を結成。

更に在郷軍人団体との提携を打ち出す様になり、1932年に皇道会を結成。

常任幹事に就任する。

1936年(昭和11年)に行われた第19回衆議院議員総選挙に皇道会公認で山梨県から立候補、当選して以後通算7期務める。

戦後も政界で活躍した。

1969年叙勲二等授旭日重光章。1981年叙従三位。

浅沼 稲次郎(あさぬま いねじろう)

1898年(明治31年)12月27日 - 1960年(昭和35年)10月12日

東京府三宅村(現在の東京都三宅村)出身の日本の政治家。

日本社会党書記長、委員長を歴任。

巨体と大きな声で全国を精力的に遊説する姿から、「演説百姓」「人間機関車」の異名を取り、また「ヌマさん」の愛称で親しまれた。

しかし1960年10月12日に日比谷公会堂で開催された3党首立会演説会で演説中に17歳の右翼少年に刺殺されるという非業の死を遂げた。

池田 勇人(いけだ はやと)

1899年(明治32年)12月3日 - 1965年(昭和40年)8月13日

日本の大蔵官僚、政治家。

広島県生まれ。

第58代から第60代まで内閣総理大臣を務めた。

正二位大勲位。

19世紀生まれの最後の首相である。

佐藤栄作と並び吉田学校の双璧であり、吉田茂の最側近として、連合国との講和、冷戦下における日米関係の構築にかかわると同時に、戦後日本経済の再編成においても指導的な役割を担い、首相就任後は所得倍増計画を打ち出して、日本の高度経済成長の進展にもっとも大きな役割を果たした政治家の一人。

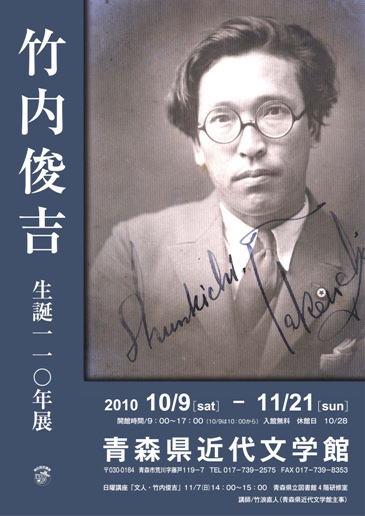

竹内 俊吉(たけうち しゅんきち)

1900年2月5日 - 1986年11月8日

日本の政治家、文人。

青森県知事、青森放送会長などを務めた。

第二次世界大戦後は公職追放されたが、追放解除後に民主党公認で出馬した1955年より衆議院青森県第2区で3期連続で当選。

第2次岸内閣で外務政務次官、第2次池田内閣第2次改造内閣で大蔵政務次官を歴任。

文人としての竹内は、棟方志功(版画家)、成田雲竹(民謡歌手)を発掘し、その才能を認めて世に出る後押しをした人物でもあった。

町村 金五(まちむら きんご)

1900年(明治33年)8月16日 - 1992年(平成4年)12月14日

日本の内務官僚、政治家。

東京帝国大学法学部政治学科卒業。

クラーク博士の創設した札幌農学校で学び日本における“酪農の草分け”と言われた町村金弥の五男で、衆議院議員町村信孝の実父。

内務官僚時代は、官選の新潟県・富山県両県の知事を経て、内務省警保局長や警視総監などを歴任したが、戦後に公職追放された。

追放解除後、衆議院議員総選挙に立候補して国会議員となる。

その後、北海道知事に当選し3期務める。

任期満了後は参議院議員に転じ、自治大臣等も務めた。

総選挙に4回、参院選挙に2回当選した。

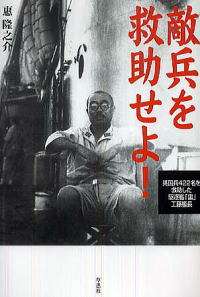

工藤 俊作(くどう しゅんさく)

駆逐艦「雷」艦長 工藤俊作

1901年(明治34年)1月7日 – 1979年(昭和54年)1月12日

日本の海軍軍人、海軍中佐。

1942年2月27日から3月1日にかけて行われたスラバヤ沖海戦で日本海軍により撃沈された 英国海軍の巡洋艦「エゼクター」と駆逐艦「エンカウンター」の乗員四百数十名は漂流をよぎなくされた。

生存の限界に達したとき、偶然この海域を航行していた日本海軍駆逐艦「雷」に発見された。

英海軍中尉のフォール卿は「日本人は非情」という先入観から全員射殺されるものと覚悟した。

しかし、駆逐艦「雷」艦長海軍中佐 工藤俊作は自艦の危険をかえりみず、国際信号旗を揚げ、 漂流者全員422名を救助した。

しかも、英国海軍士官に英語で健闘を称え、 「本日、貴官らは日本帝国海軍の名誉あるゲストである」とスピーチした。

~草思社発行「敵兵を救助せよ!」より

こちらもどうぞ

島田 叡(しまだ あきら)

1901年(明治34年)12月25日 - 1945年(昭和20年)6月27日?

沖縄県最後の官選知事。

兵庫県神戸市須磨区出身。

座右の銘は、「断じて敢行すれば鬼神も之を避く」。

東大卒業後、1925年(大正14年)に内務省に入省する。

主に警察畑を歩み、1945年1月の時点では大阪府内務部長を務めていた。

1945年(昭和20年)1月10日、沖縄県知事の打診を受け、即受諾した。

沖縄への米軍上陸は必至と見られていたため、後任者の人選は難航していた。

沖縄に米軍が上陸すれば、知事の身にも危険が及ぶため、周囲の者はみな止めたが、島田は「誰かが、どうしても行かなならんとあれば、言われた俺が断るわけにはいかんやないか。俺は死にたくないから、誰か代わりに行って死んでくれ、とは言えん。」として、日本刀と青酸カリを懐中に忍ばせながら、死を覚悟して沖縄へ飛んだ。

同年1月31日、島田は赴任するとすぐ、沖縄駐留の第32軍との関係改善に努め、前任者のもとで遅々として進まなかった北部への県民疎開や、食料の分散確保など、喫緊の問題を迅速に処理していった。

同年2月下旬には台湾へ飛び、交渉の末、蓬莱米3000石分の確保に成功。

翌3月に、蓬莱米は那覇に搬入された。

こうした島田の姿勢により、県民は知事に対し、深い信頼の念を抱くようになった。

同年3月に入り空襲が始まると、県庁を首里に移転し、地下壕の中で執務を始めた。

以後、沖縄戦戦局の推移に伴い、島田は壕を移転させながら指揮を執った。

軍部とは密接な連携を保ちながらも、およそ横柄なところのない人物で、女子職員が井戸や川から水を汲み洗顔を勧めると「命がけの水汲みの苦労を思えば、あだやおろそかに使えないよ」と、ほんの少ししか水を使わなかったという。

1945年(昭和20年)6月9日、島田に同行した県職員・警察官に対し、「どうか命を永らえて欲しい。」と訓示し、県及び警察組織の解散を命じた。

同年6月26日、島田は荒井退造警察部長とともに摩文仁(糸満市)の壕を出たきり消息を絶ち、今日まで遺体は発見されていない。

楢橋 渡(ならはし わたる)

1902年3月22日 – 1973年11月17日

日本の政治家・弁護士。

内閣書記官長・運輸大臣。

容貌魁偉な風貌と政治手腕から怪物の異名を取った。

福岡県三井郡国分村(現・久留米市)に、農業・楢橋浅吉の長男として生まれる。

三井郡立准教員養成所を卒業後、小倉師範学校を受験するも、色盲のため不合格となり、煩悶の末出奔、筑豊で炭鉱夫となる。

その後上京し、1923年独学で弁護士試験に合格。

最年少(20歳)合格者ということで各新聞に取り上げられた。

自由法曹団に所属し、大衆のための弁護士として活動した。

1926年より、東京弁護士会・日本弁護士協会より陪審法調査のためフランスへ派遣され、リヨン大学・ソルボンヌ大学で学ぶ。

その後、東京市が市電を買収する際にフランスで起債した公債の償還を巡るトラブルが発生すると(東京市仏貨公債事件)、楢橋は東京市顧問を委嘱され(1931年)、フランスにて足掛け8年間交渉に当たり、1939年、東京市に莫大な利益をもたらす形で解決に成功した。

1942年、反戦・反東條の立場から翼賛選挙に非推薦で旧福岡3区にて立候補し、最高点で当選した。

以後通算当選7回。 1954年には日本民主党結成に参画し、翌1955年には「保守合同組織委員会」の民主党側議長として、自由党側議長の山口喜久一郎らと折衝を重ね、自由民主党結成に貢献した。

合同後は岸信介派に所属する。

1959年、第2次岸内閣改造内閣で運輸大臣に就任し、タクシー業界や与野党内の猛烈な反対を押し切って個人タクシー制度を導入した。

辻 政信(つじ まさのぶ)

1902年10月11日 - 1961年?

日本の陸軍軍人、陸軍大佐、政治家。

1952年から衆議院議員を四期、参議院議員を一期務めた。

辻を巡っては、“作戦の神様”と謳われ、マレー作戦等の辣腕振りが評価される一方、陸軍士官学校事件、ノモンハン事件、シンガポール華僑虐殺事件、バターン死の行進、ポートモレスビー攻略作戦、ガダルカナル島の戦いにおける日本軍の責任を辻個人に求める論調も存在する。

GHQでは「第三次世界大戦さえ起こしかねない男」とされた。

また、終戦後、現地司令官が参謀である辻に多くの責任をなすりつける旨の証言をしているが、真偽が不明なことが多い。

1961年4月に東南アジアの視察のために出国後、ラオスで行方不明となる。

そのまま、1968年7月20日に死亡宣告がなされた。

石田 一松(いしだ いちまつ)

1902年11月18日 - 1956年1月11日

広島県安芸郡出身のバイオリン演歌師、政治家。

お笑いタレントで吉本興業に所属していたが、戦後は並行して政治家、衆議院議員を務め、タレント議員・第一号とされる。

法政大学卒業。

1945年の原爆投下で、爆心地から僅か1キロにいた兄弟姉妹3人を失い、この死別が政治家を志すきっかけとなった。

芸能活動は辞めず昼は国会、夜はステージに立った。

ヒロポン中毒で、長年にわたり打ち続けたヒロポンで身体はがたがたに蝕まれ胃癌により死去した。享年53。

なお、なぎら健壱は彼の孫弟子にあたる。

ヒット曲に『酋長の娘』、『のんきな父さん』、『いやぢゃありませんか』など。

著書に、自身の哲学、社会批判や自身の生い立ちなどが綴られた「のんき哲学」がある。

安藤 輝三(あんどう てるぞう)

1905年(明治38年)2月25日 - 1936年(昭和11年)7月12日

大日本帝国陸軍の軍人。

二・二六事件に関与した皇道派の人物の一人。

二・二六事件後、軍法会議で叛乱罪が申し渡され処刑された。

家族から受け取った松陰神社のお守りを身に帯びていたという。

磯部 浅一(いそべ あさいち)

明治38年(1905年)4月1日 - 昭和12年(1937年)8月19日

日本の陸軍軍人、国家社会主義者。

陸軍主計官として階級は陸軍一等主計に至るが、陸軍士官学校事件で免官、後に二・二六事件に関与し銃殺に処される。

橋本 龍伍(はしもと りょうご)

1906年(明治39年)6月2日 - 1962年(昭和37年)11月21日

日本の大蔵官僚、政治家。

衆議院議員(6期)。

位階勲等は正三位勲一等瑞宝章。

称号は法学士。

大日本麦酒の元常務橋本卯太郎の五男。

第82代・第83代内閣総理大臣橋本龍太郎及び元高知県知事橋本大二郎の実父。

前衆議院議員橋本岳の祖父。

少年の頃に結核性の腰椎カリエスにかかり、11年に及ぶ闘病生活を送り生涯杖を離せない身体となった。

苦学して第一高等学校、東京帝国大学法学部を卒業、大蔵省を経て吉田学校の一員として文部大臣、厚生大臣等を歴任した。

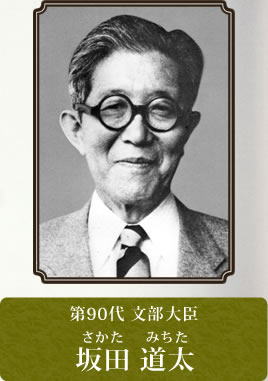

坂田 道太(さかた みちた)

写真はサイト「文部科学省の歴代大臣」より

1916年7月18日 - 2004年1月13日

熊本県八代市出身の政治家。

東京帝国大学文学部卒。

衆議院議員(通算17期)、文部大臣、厚生大臣、防衛庁長官、法務大臣など多くの国務大臣を務め、衆議院議長(第64代)を歴任。

ハト派政治家として知られた。

大達茂雄や岡潔に敬事して文教族として活動し、後に首相となった海部俊樹や森喜朗らを指導、文教族の「校長」と呼ばれた。

学生運動が激化していた1968年、党文教族実務家としてのキャリアを買われ、第2次佐藤栄作内閣の文部大臣に就任。

「最大の痛恨事」と回想する東京大学入試中止を決定するとともに、翌1969年1月には東大安田講堂事件直後の東大を佐藤首相とともに視察。

同年8月には大学の運営に関する臨時措置法制定を推進し、大学紛争の沈静化をはかった。

父は政友会衆議院議員・八代市長を歴任した坂田道男。