海外編(生年順)

芸術家

ジャン・シメオン・シャルダン

(Jean-Baptiste Siméon Chardin)

《丸眼鏡の自画像》 1771年 © Photo RMN/J.-G. Berizzi

1699年11月2日 - 1779年12月6日

ロココ時代のフランスの画家。

ロココ美術全盛の18世紀フランスを生き抜いた画家であるが、その作風は甘美で享楽的なロココ様式とは一線を画し、穏やかな画風で中産階級のつつましい生活や静物画を描き続けた。

シャルダンの絵画は、その日常的・現実的な題材、静物画にみられる真に迫った写実表現などに、17世紀オランダ絵画の影響が顕著に見られる。

それとともに、その造形感覚や光と影の描写は、同時代の画家のなかでもきわだった近代性を示しており、後の印象派に通じるものがある。

フランツ・ペーター・シューベルト

1797年1月31日 - 1828年11月19日

オーストリアの作曲家。

各分野に名曲を残したが、とりわけドイツ歌曲において功績が大きく、「歌曲の王」と呼ばれることもある。

ベドジフ・スメタナ

1824年3月2日 - 1884年5月12日

チェコの作曲家。

「ヴルタヴァ」(モルダウ)を含む一連の6つの交響詩から成る『わが祖国』(Ma Vlast)が特に知られるが、これは、1874年に梅毒に起因して中途失聴者となった後にかかれた代表作である。

1884年に梅毒の進行による脳障害により正気を失い、プラハの精神病院へ収容され、この地で生涯を終えた。

ヴィシェフラットの有名人墓地に葬られている。

スメタナは、明確にチェコの個性の現れた音楽を書いた最初の作曲家であるといわれ、チェコ国民楽派の開祖とされる。

彼の歌劇の多くは、チェコの題材に基いており、中でも『売られた花嫁』は喜劇として最もよく知られている。

彼は、チェコの民俗舞踊のリズムを多用し、また、彼の書いた旋律は時として民謡を彷彿とさせる。

彼は、同じ様にチェコの題材をその作品中に用いた作曲家として知られる アントニン・ドヴォルザークに大きな影響を与えた。

ヘンリック・イプセン

1828年3月20日 - 1906年5月23日

ノルウェーの劇作家。

近代演劇の創始者であり、シェイクスピア以後、世界でもっとも盛んに上演されている劇作家とも言われる。

日本の新劇運動はイプセン劇の上演から始まったといえる。

『人形の家』の主人公ノラは当時の「新しい女」として語られ、その作品群は今日でも演劇界に影響を与え続けている。

代表作に『ブラン』『ペール・ギュント』(グリーグが後に劇音楽を作曲する)『人形の家』など。

長らくノルウェーの最高額面の1000クローネ紙幣にその肖像が描かれていた。

ジョルジュ・ビゼー

1838年10月25日- 1875年6月3日

フランスの作曲家。

9歳でパリ音楽院に入学し、ピアノ、ソルフェージュ、オルガン、フーガで一等賞を獲得。

19歳でカンタータ『クローヴィスとクロティルデ』でローマ大賞を獲得。

リストもビゼーを賞賛するが、オペラ作家としての成功を夢見ていたビゼーは、ピアニストになることを潔しとはしなかった。

歌劇などの劇音楽を作曲の中心とし、25歳のときの歌劇『真珠採り』でオペラ作曲家の地位を確立する。

代表作に『カルメン』『美しきパースの娘』『アルルの女』など多数。

敗血症のため36歳の若さで死去。

なお妻のジュヌヴィエヴは後にビゼーとの間の息子のジャックを連れて、ロスチャイルド財閥の顧問弁護士であるユダヤ人エミール・ストロースと再婚し、花形サロンを形成。

ジャックの学友のマルセル・プルーストが後に自分の小説『失われた時を求めて』のなかで彼女をモデルとしてゲルマント公爵夫人を造形した。

ニコライ・リムスキー=コルサコフ

1844年3月18日 - 1908年6月21日

ロシアの作曲家。

ロシア五人組の一人で、共感覚をもとに色彩感あふれる管弦楽曲を数多く残す。

卓越した教師として名望があり、二人の高弟グラズノフとストラヴィンスキーのほか、リャードフやアレンスキーなどを輩出した。

グスタフ・マーラー

1860年7月7日 - 1911年5月18日

ウィーンで活躍した作曲家、指揮者。

交響曲と歌曲の大家として知られる。

トーマス・マンの小説『ヴェニスに死す』の主人公は、マーラーにインスピレーションを得て創作された人物といわれる。

コンスタンチン・スタニスラフスキー

1863年1月5日 - 1938年8月7日

ロシア革命の前後を通して活動したロシア・ソ連の俳優であり演出家。

本姓はアレクセーイェフ。

芝居が好きなモスクワの工場主の家に生まれる。

1877年には、兄弟姉妹を中心にアマチュア劇団を結成、スタニスラフスキーは芸名である。

1888年に文芸協会を設立。

1898年にネミロビチ・ダンチェンコ(1859-1943年)とともにモスクワ芸術座を結成し、チェーホフなどの戯曲を上演した。

1928年、心臓病のため俳優はやめた。

彼が創り上げた俳優の教育法は、スタニスラフスキー・システムと呼ばれ、世界的に多大な影響を与えた。

主著に自伝『芸術におけるわが生涯』(1926年)、『俳優修業』全3巻(1938-48年)がある。

斉白石(せい はくせき)

1864年1月1日(同治2年11月22日)-1957年9月16日

清末から中華人民共和国の画家 ・書家・篆刻家である。

現代中国画の巨匠と評される。

原名は璜であったが字の白石で知られる。

字は他に瀕生。

号は非常に多く、三百石印富翁・寄萍堂主人・借山吟館主者・杏子塢老民などがある。

北京芸術専科学校教授、中国美術協会主席を歴任した。

陳半丁・陳師曽・凌文淵と共に、京師四大画家と称された。

アンリ・ド・トゥルーズ=ロートレック

1864年11月24日 - 1901年9月9日

19世紀のフランスの画家。

日本では慣習的に「ロートレック」で呼ばれるが、正しくは「トゥルーズ=ロートレック(ロトレック)」と呼ぶ。

ロートレックの生家は、フランスの名家であり、伯爵家。

祖先は9世紀のシャルルマーニュ時代までさかのぼることができる。

父のアルフォンス伯は、奇妙な服装をするなど、変わり者で有名であった。

ロートレックは、幼少期には「小さな宝石(プティ・ビジュー)」と呼ばれて家中から可愛がられて育ったが、13歳の時に左の大腿骨を、14歳の時に右の大腿骨をそれぞれ骨折し、脚の発育が停止。

成人した時の身長は152cmだった。

彼自身が身体障害者として差別を受けていたこともあってか、娼婦、踊り子のような夜の世界の女たちに共感。

パリの「ムーラン・ルージュ(赤い風車)」をはじめとしたダンスホール、酒場などに入り浸り、デカダンな生活を送った。

そして、彼女らを愛情のこもった筆致で描いた。

作品には「ムーラン・ルージュ」などのポスターの名作も多く、ポスターを芸術の域にまで高めた功績でも美術史上に特筆されるべき画家であり、「小さき男(プティ・トンム)、偉大なる芸術家(グラン・タルテイスト)」と形容される。

1901年9月9日、自宅のマルロメ城で母に看取られ脳出血で死去した。享年37。

1999年のフランス映画「葡萄酒色の人生」はロートレックを扱ったものである。

ウィリアム・バトラー・イエーツ

写真は「宇宙の兄弟たちへ@スピリチュアルブログ」からお借りしました。

William Butler Yeats, 1865年6月13日 - 1939年1月28日

アイルランドの詩人、劇作家。

イギリスの神秘主義秘密結社黄金の夜明け団(The Hermetic Order of the Golden Dawn)のメンバーでもある。

ダブリン郊外、サンディマウント出身。

作風は幅広く、ロマン主義、神秘主義、モダニズムを吸収し、アイルランドの文芸復興を促した。

日本の能の影響を受けたことでも知られる。

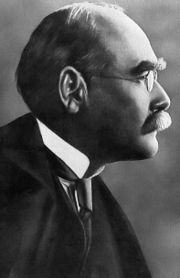

ジョゼフ・ラドヤード・キップリング

Joseph Rudyard Kipling, 1865年12月30日 - 1936年1月18日

英国の作家・児童文学者・詩人。

英領インドのボンベイに生まれた。

少年時代にインドで過ごした経験から生まれた『ジャングル・ブック』『少年キム』などの作品がある。

2度ほど来日し、日本分析の資料も残している。

"East is East, West is West"(東は東、西は西)という言葉を遺したことでも知られる。

生前愛した南西イングランドの屋敷「ベイトマンズ」は、今も英国ナショナル・トラストの保護資産として残されている。

1907年に41歳でノーベル文学賞を受賞。

これは2008年現在も文学賞の最年少受賞記録である。

『白人の責務』に見られるように、人種差別・蔑視思想の持ち主でもあったと言われることもある。

しかし『ジャングル・ブック』ではインド人の少年が主人公であり、動物の側にも人間の側にも帰属できずに悩む孤独も描かれている。

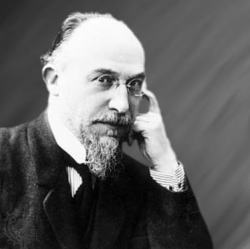

エリック・アルフレッド・レスリ・サティ

1866年5月17日 - 1925年7月1日

フランスの作曲家。

「音楽界の異端児」、「音楽界の変わり者」などと称されるが、西洋音楽の伝統に大きな扉を開いた革新者とみなされている。

ドビュッシーもラヴェルも、その多くの作曲技法はサティによって決定づけられたものだと公言しており、印象主義の大作曲家たちはサティへの尊敬の念をずっと忘れることはなかったほど、西洋音楽史上たいへん重要な人物である。

ワシリー・カンディンスキー

Василий Васильевич Кандинский、Wassily Kandinsky、Vassily Kandinsky

1866年12月4日(ユリウス暦)/12月16日(グレゴリオ暦) - 1944年12月13日

ロシア出身の画家であり、美術理論家であった。

一般に、抽象絵画の創始者とさ れる。

ドイツ及びフランスでも活躍し、のちに両国の国籍を取得した。

アンドレ・ポール・ギヨーム・ジッド

André Paul Guillaume Gide,1869年11月22日 - 1951年2月19日

フランスの小説家。

アンドレ・ジイド、アンドレ・ジードとも表記される。

小説などの著作により、既成キリスト教的道徳・倫理からの解放を訴え、欧州の広範囲に渡って文学的影響を与えた。

その著作は死後、ローマ教皇庁により、禁書に認定された。

政治的には当初は共産主義的であったが、1936年にソ連を訪問してからは反共に転じ、『ソヴィエト紀行』でスターリン体制を痛烈に批判、その後は反ナチ・反ファシズムを貫いた。

戦前は、反戦・反ファシスム世界青年会議名誉議長を務めた。

文壇誌 新フランス評論(NRF)創刊者の一人。

『日記』は半世紀以上書かれ、フランス日記文学を代表する作品である。

小説には、生涯の妻であった従姉・マドレーヌの影響が強く、『背徳者』、『狭き門』などに彼女の影を持った女性キャラクターが登場している。

しかしながら、マドレーヌのことを愛しながらも20年以上も性交渉をもたず、マルク・アレグレとの同性愛関係により結婚生活は破綻をきたしていたと言われる。

このアレグレとの関係は、自伝的な特色がある『日記』に詳しく書かれている。

また、彼にはエリザベート・ヴァン・リセルベルグという愛人も存在しており、一女をもうけている。

1938年、マドレーヌが亡くなると深い孤独感に陥り、『今や彼女は汝の中にあり』を書く。

1945年にゲーテ勲章授与。

1947年にノーベル文学賞受賞。

日本では、和気津次郎による紹介を皮きりに、堀口大學、山内義雄などの手によって知られるようになった。

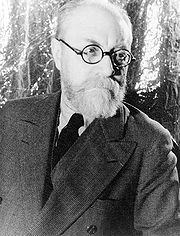

アンリ・マティス

Henri Matisse, 1869年12月31日 - 1954年11月3日

フランスの画家。

フォーヴィスム(野獣派)のリーダ-的存在であり、野獣派の活動が短期間で終わった後も20世紀を代表する芸術家の一人として活動を続けた。

自然をこよなく愛し「色彩の魔術師」と謳われ、緑あふれる世界を描き続けた画家であった。

アンブロワズ=ポール=トゥサン=ジュール・ヴァレリー

1871年10月30日 - 1945年7月20日

フランスの作家、詩人、小説家、評論家。

多岐に渡る旺盛な著作活動によってフランス第三共和政を代表する知性と称される。

1945年死去。

その死はドゴールの命により戦後フランス第一号の国葬をもって遇せられた。

日本では堀辰雄の『風立ちぬ』の冒頭に、ヴァレリーの 『海辺の墓地』から引用された「風立ちぬ、いざ生きめやも」"Le vent se lève, il

faut tenter de vivre."の一節がよく知られる。

ヨハネス・ヴィルヘルム・イェンセン

Johannes Vilhelm Jensen, 1873年1月20日 - 1950年11月25日

デンマークの小説家。

20世紀デンマークで最も偉大な作家とも評される。

1944年にノーベル文学賞を受賞した。

姉妹の一人、マリア・イェンセンも有名な作家で、初期のフェミニストである。

デンマーク王クリスチャン2世の没落を描いた近代歴史小説傑作Kongens Fald (The Fall of the King)は1999年に20世紀デンマークで最高の小説に選ばれた。

また、1906年には大著Digte 1906 (Poems 1906) を上梓。

デンマークに散文詩を紹介し、デンマーク近代詩の父とみなされている。

ウォルト・ホイットマンはイェンセンの影響を受けた作家の一人である。

尚、ヨハネス・ヴィルヘルム・イェンセンは、ジークムント・フロイトによる分析で有名になった小説Gradivaを1903年に書いたドイツ人小説家のヴィルヘルム・イェンセンと混同されることがあるが、別人である。

グスターヴ・ホルスト

1874年9月21日 - 1934年5月25日

イギリスの作曲家。

最も知られた作品は、管弦楽のために書かれた『惑星』(The Planets)であるが、全般的に合唱のための曲を多く遺している。

またイギリス各地の民謡や東洋的な題材を用いた作品でも知られる。

1905年から没するまでセント・ポール女学校の音楽教師の職にあり、その傍ら作曲活動を行った。

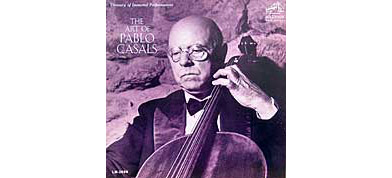

パブロ・カザルス

1876年12月29日 - 1973年10月22日

スペインのカタルーニャ地方に生まれたチェロ演奏家、指揮者、作曲家。

チェロの近代的奏法を確立し、深い精神性を感じさせる演奏において20世紀最大のチェリストとされる。

それまで単なる練習曲と考えられていたJ.S.バッハ作『無伴奏チェロ組曲』(全6曲)の価値を再発見し、自ら演奏して不朽の名曲へと引き上げたのもカザルスの功績である。

早くから世界的名声を築いたが、平和活動家としても有名で、音楽を通じて世界平和のため積極的に行動した。

1950年代後半からはシュバイツァーとともに核実験禁止の運動に参加した。

1971年10月24日、カザルス94歳のときにニューヨーク国連本部において「私の生まれ故郷カタロニアの鳥は、ピース、ピース(英語の平和)と鳴くのです」と語り、『鳥の歌』をチェロ演奏したエピソードは伝説的で、録音が残されている.。

ヘルマン・ヘッセ

Hermann Hesse, 1877年7月2日 - 1962年8月9日

20世紀前半のドイツ文学を代表する作家。

代表作「車輪の下」は、旅行先で出会った年上の女性に告白するが拒絶され、厳しい教育環境や社会環境もあって、ピストルで自殺未遂をするまでになるこの頃の苦悩が、原体験となっていると言われる。

1946年ノーベル文学賞を受賞。

ヘッセの作品は難解であるともされ「誰もがミッキーマウスを理解する。ヘルマン・ヘッセをわずかの人が理解する。ほんのひとにぎりの人がアルベルト・アインシュタインを理解する。そしてノートン1世を理解する者は一人もいない。」というジョークが存在する。

フリーマン・ウィルス・クロフツ

1879年6月1日 - 1957年4月11日

イギリスの推理作家・元鉄道技師。

リアリズムを重視した一連の推理小説で知られる。

40歳で入院したあと、療養後に手慰みに書いた処女作『樽』は、かれに名声を与え推理作家への仲間入りを果たした。

毎年1作ずつ新作を発表し50歳まで本業の技師を続けるが、体調悪化により退職しその後はロンドン近郊に転居して作家専業になり、英国芸術学士院の会員になった。

グジェゴシュ・フィテルベルク

Grzegorz Fitelberg, 1879年10月18日、ロシア領ヴィチェプスク県ダウガフピルス - 1953年6月10日、カトヴィツェ

現在のラトビア出身のポーランド系ユダヤ人のヴァイオリニスト、作曲家、指揮者。

カロル・シマノフスキ、ミェチスワフ・カルウォヴィチ、ルドミル・ルジツキ、アポリナリ・シェルトらと共に若きポーランド(ムウォダ・ポルスカ)の一員。

ヴァイオリニスト・パヴェウ・コハィンスキ(パウル・コハンスキ)らと共にシマノフスキの演奏者・協力者の一人であり、それによってシマノフスキの作品が全ヨーロッパに知られるようになった。

息子のイェジー・フィテルベルクも作曲家である。

ウィリアム・メレル・ヴォーリズ

William Merrell Vories、1880年10月28日 - 1964年5月7日

アメリカ合衆国のカンザス州レブンワース生まれ。

日本で数多くの西洋建築を手懸けた建築家であり、ヴォーリズ合名会社(のちの近江兄弟社)の創立者の一人としてメンソレータム(現メンターム)を広く日本に普及させた実業家。

英語教師として来日するも、2年で教師の職を解かれた。

もともと米国で建築家を志していた事から、京都で建築設計監督事務所(後のヴォーリズ建築事務所)を開業。

また、YMCA活動を通し「近江ミッション」を設立し、信徒の立場で熱心にプロテスタントの伝道に従事した。

讃美歌などの作詞作曲を手がけ、ハモンドオルガンを日本に紹介。

1919年、子爵令嬢一柳満喜子と結婚。

結婚式は自らが設計した明治学院の礼拝堂で挙げた。

1941年に日本に帰化し、夫人の姓をとって一柳米来留(ひとつやなぎ めれる)と名乗った。

米国より来りて留まる、という洒落である。

終戦直後、マッカーサーと近衛文麿との仲介工作に尽力。

「天皇を守ったアメリカ人」とも称される。

ハインツ・ティーティエン

Heinz Tietjen, 1881年6月24日 - 1967年11月30日

ドイツの指揮者、音楽監督。

モロッコのタンジール出身。

アルトゥル・ニキシュに師事。

23歳でトリーアの歌劇場の指揮者に就任し、1907年には芸術監督に任命され、両職を1922年まで務めた。

また並行して1919年から1922年までザールブリュッケンとブレスラウ(現在のポーランド領ヴロツワフ)でも芸術監督を務めた。

1925年から1927年にかけてベルリン市立歌劇場(現在のベルリン・ドイツ・オペラ)の音楽監督を務めた後、ベルリン国立歌劇場に移った。

ヴァイマル共和国が崩壊してナチス政権が成立した後もヘルマン・ゲーリングの庇護を受けて国立歌劇場での職務を継続した。

またヴィニフレート・ワーグナーに招かれ、1931年から1944年にかけてバイロイト音楽祭の芸術監督を務めた。

1948年、ベルリン・ドイツ・オペラに戻り、1955年まで勤務した。

また1959年までハンブルクの国立歌劇場の監督も務めた。

1967年、バーデン=バーデンで死去。

ジェイムズ ジョイス

1882年2月2日 – 1941年1月13日

20世紀の最も重要な作家の1人と評価されるアイルランド出身の小説家、詩人。

画期的な小説『ユリシーズ』(1922年)は多くの作家に影響を与え、20世紀文学史上、記念碑的作品として知られる。

ジョイスのすべての小説の舞台やその主題の多くがアイルランドでの経験が基礎にあり、その作品世界はダブリンに根差し、家庭生活や学生時代のできごとや友人(および敵)が反映されている。

そのため、英語圏のあらゆる偉大なモダニストのうちでも、ジョイスは最もコスモポリタン的であると同時に最もローカルな作家という特異な位置を占めることとなった。

イーゴリ・フョドロヴィチ・ストラヴィンスキー

1882年6月17日 - 1971年4月6日

ロシアの作曲家で、指揮者、ピアニストとしても活動。

ペテルブルク近郊のオラニエンバウム(現・ロモノソフ)に生れ、ニューヨークで没。

20世紀を代表する作曲家の1人として知られ、20世紀の芸術に広く影響を及ぼした音楽家の1人である。

生涯に、作風を次々に変え続け、「カメレオン」というあだ名をつけられるほど創作の分野は多岐にわたった。

多くの名曲の中でも初期に作曲された3つのバレエ音楽(火の鳥、ペトルーシュカ、春の祭典)が名高く、特に代表作『春の祭典』は、音楽史上の最高傑作の1つにも数えられている。

ちなみに、1959年の来日時、武満徹の「弦楽のためのレクイエム」(武満の作品は、過去に評論家の山根銀二らに「音楽以前」などと酷評されていた)のテープを聴き彼を絶賛した。

ストラヴィンスキーに認められたことで、武満の評価は国内外で上昇の一途を辿る事となった。

アントン・(フォン・)ヴェーベルン

Anton (von) Webern, 1883年12月3日 - 1945年9月15日

オーストリアの作曲家、指揮者、音楽学者。

シェーンベルクやベルクと並ぶ新ウィーン楽派の中核メンバーであり、20世紀前半の作曲家として最も前衛的な作風を展開した。

このため、生前は顧られる機会がほとんどなかったが、戦後の前衛音楽勃興の中で再評価され、世界的に多くの作曲家に影響を与えた。

1938年にナチス・ドイツによりオーストリアが吸収合併されると、ウェーベルンの音楽は「頽廃音楽」「文化的ボルシェヴィズム」の烙印を押され、演奏活動で生計を立てることは困難になった。

終戦後に作曲活動を再開する思惑から、ウィーンを去ってザルツブルク近郊の娘の家に避難したが、娘婿が元ナチ親衛隊で、当時闇取引に関与していたため、ベランダに出てタバコに火をつけたところを、オーストリア占領軍の米兵により、闇取引の合図と誤解され、その場で射殺された。

オットー・クレンペラー

Otto Klemperer, 1885年5月14日 - 1973年7月6日

現ポーランド(当時ドイツ領)に生まれたユダヤ系ドイツ人(後にイスラエル国籍になった)指揮者。

20世紀を代表する指揮者の一人とされる。

ドイツ圏の古典派・ロマン派から20世紀の音楽まで幅広いレパートリーを持つ。

晩年の録音で聴くことができるように、アンサンブルや音色・情緒的表現など表面的な美しさよりも、遅く厳格なテンポにより楽曲の形式感・構築性を強調するスタイルでよく知られている。

1950年代初頭ごろまでの録音には、逆に新即物主義的快速テンポによる同様のアプローチが見られる。

従兄弟には作家のヴィクトール・クレンペラー(1881年-1960年)がいる。

息子は俳優のヴェルナー・クレンペラー(1920年-2000年)である。

バーナード・リーチ

白樺文学館オリジナル・ホームページから画像を拝借しました。

Bernard Howell Leach、1887年1月5日 - 1979年5月6日

イギリス人の陶芸家であり、画家、デザイナーとしても知られる。

日本をたびたび訪問し、白樺派や民芸運動にも関わりが深い。

日本民藝館設立にあたり柳宗悦に協力した。

母親が出産で亡くなったため、京都で英語教師をしていた母方の祖父に引き取られ日本で過ごした事がある。

英国本土に戻ってから、ロンドン留学中の高村光太郎と知り合って日本に郷愁を抱くようになり、1909年(明治42年)、日本に戻り東京・上野に居を構えた。

彼は生涯の友となる柳宗悦をはじめ白樺派の青年達と知り合いになり、彼らの本拠である我孫子で版画指導を行った。

晩年、「私の生涯で最も充実し思い出深く楽しかったのは我孫子時代であった」 と回顧している。

ル・コルビュジエ

1887年10月6日 - 1965年8月27日

スイスで生まれ、フランスで主に活躍した建築家。

フランク・ロイド・ライト、ミース・ファン・デル・ローエと共に近代建築の三大巨匠と呼ばれる。

1965年南フランスのカプ・マルタンで水泳中に死去。

時計職人を養成する地元の装飾美術学校に学んだ彼は、大学教育は受けておらず、建築事務所に籍を置きながら実地で建築を学んだ。

歴史上の功績は、鉄筋コンクリートを利用し、伝統から切り離された合理性をモットーとしたモダニズム建築の提唱者ということになる。

彼の思想は世界中に浸透したが、特に1920年代の近代主義建築の成立において、造形上に果たした功績が大きい。

フランスからの松方コレクション返還に際して建設された東京国立西洋美術館は、ル・コルビュジエが一度来日し、基本設計をまとめたものであった。

実施設計は弟子の前川國男・坂倉準三・吉阪隆正が担当した。

レイモンド・ソーントン・チャンドラー

1888年7月23日 - 1959年3月26日

アメリカ合衆国シカゴ生まれの、20世紀で最も有名なハードボイルド作家の一人。

1939年にアメリカのパルプ・マガジンのひとつである『ブラック・マスク』に中篇「脅迫者は撃たない」を投稿、掲載されデビュー。

同年発表の処女長編『大いなる眠り』で初登場したフィリップ・マーロウは、チャンドラーが生み出した、そして全ハードボイルド小説の中でも最も有名な探偵といわれている。

マーロウを主人公とする作品は何度もハリウッド映画化された。

1954年に妻をなくして非常にふさぎ込むようになり、酒におぼれ体調を崩した。1959年没。

彼のファンのことを俗に「チャンドラリアン」とよぶ。

ヨハネス・イッテン

Johannes Itten, 1888年11月11日-1967年5月27日

スイスの芸術家、理論家、教育者。

1926年にベルリンにて学校を設立する。

これが後に「イッテン・シューレ(Itten Schule)」となる。

この学校には日本 からの留学生もおり、日本との接点もあった。

イッテンは日本美術に関しても造詣が深かったという。

セルゲイ・セルゲーエヴィチ・プロコフィエフ

ロシア語: Сергей Сергеевич Прокофьев 1891年4月23日 - 1953年3月5日

ロシアの作曲家、ピアニスト、指揮者。

現在のウクライナ、ドネツィク州(当時はロシア帝国領)ソンツォフカ生まれのロシア人。

帝政期のロシアに生を受け、サンクトペテルブルク音楽院で作曲・ピアノを学ぶ。

革命後、シベリア・日本を経由してアメリカへ5回渡り、さらにパリに居を移す。

20年近い海外生活の後、1936年に社会主義のソヴィエトへ帰国。

作風は、こうした外的な環境に応じて大きく3つの時期に区分できる。

ソヴィエト時代には、ショスタコーヴィッチやハチャトゥリアン、カバレフスキーらと共に、社会主義国ソヴィエトを代表する作曲家とみなされたが、ジダーノフ批判を受けるなど、必ずしも総て順風であった訳ではない。

交響曲、管弦楽曲、協奏曲、室内楽曲、ピアノ曲、声楽曲、オペラ、映画音楽などあらゆるジャンルにわたる多くの作品が残されており、演奏頻度が高い傑作も多い。

特に、自身が優れたピアニストであったことから多くのピアノ作品があり、ピアニストの重要なレパートリーの一つとなっている。

丸メガネをかけたロシアの作曲家が勢ぞろいしている絵を発見!

丸メガネをかけたロシアの作曲家が勢ぞろいしている絵を発見!

左から、

コルサコフ

チャイコフスキー

ラフマニノフ

ストラビンスキー

プロコフィエフ

ショスタコービッチ

ラ・フォル・ジュネ金沢音楽祭事務局HPより

ハロルド・ロイド

1893年-1971年 アメリカの喜劇俳優。

ネブラスカ州出身。

子役、エキストラを経て約500本近くの喜劇映画に出演。

多くの作品にカンカン帽にセルロイドの丸眼鏡という独特の風貌で出演した。

都会的な一好青年によるドタバタ喜劇というスタイルが特徴。

セルロイド製の丸眼鏡を通称"ロイド眼鏡"というのは、彼にちなんでいることで有名。

チャーリー・チャップリン、バスター・キートンと並び「世界の三大喜劇王」と呼ばれる。

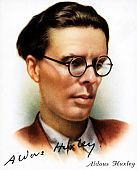

オルダス・レナード・ハクスリー

Aldous Leonard Huxley, 1894年7月26日 - 1963年11月22日

イギリスの作家。

後にアメリカ合衆国に移住。

ヨーロッパにおいて著名な科学者を多数輩出したハクスリー家の一員で、祖父のトーマス・ハクスリーはダーウィンの進化論を支持した有名な生物学者、父は文芸雑誌を担当する文人、兄のジュリアン・ハクスリーもまた進化論で有名な生物学者で評論家。

彼は小説、エッセイ、詩、旅行記など多数発表したが、小説によってその名を広く知られている。

1944年の著書『永遠の哲学』では古今東西の神秘主義者の思想を引用抜粋し、神的な実在を認識した人間の思想を研究した。

また、1954年の著書『知覚の扉』では、自らが幻覚剤の実験モルモットになる事を精神科医のハンフリー・オズモンドに申し出、この時の主観と客観が合一する経験を記述し、仏教や神学や西洋哲学にも言及しながら絵画芸術の比較研究を行っている。

この著書は60年代の意識革命の発端として評価が高く、幻覚剤研究者のティモシー・リアリーやテレンス・マッケナにも大きく影響を与えた。

ちなみに「サイケデリック」という単語はハクスリーとの文通の際にハンフリー・オズモンドが作り出した単語である。

カール・ベーム

Karl Böhm, 1894年8月28日 - 1981年8月14日

オーストリアのグラーツに生まれた指揮者。

学位は法学博士(グラーツ大学)。

称号はオーストリア音楽総監督、ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団名誉指揮者。

息子は俳優のカールハインツ・ベーム。

孫のカタリナ・ベームも女優として活躍している。

ベームは、「ハンブルク・フィルハーモニー管弦楽団名誉指揮者」「ロンドン交響楽団桂冠指揮者」をはじめ、数多の名誉職を贈られており、ベームの死は世界中に衝撃を与えた。

カラヤン、レヴァインをはじめ、ポリーニ、カルロス・クライバー、ヨッフム、ショルティらも追悼演奏会を開いている。

とくに、カルロス・クライバーとバイエルン国立管弦楽団による追悼演奏会は有名である(ベートーヴェンの交響曲第4番と交響曲第7番)。

ザルツブルク音楽祭は、長年にわたるベームの功績をたたえて、フェルゼンライトシューレ(ザルツブルク祝祭小劇場)とホワイエの間の大ホールを「カール・ベーム・ザール」と名付けている。

さらに出身地であるグラーツとザルツブルクを結ぶインターシティ列車をカール・ベーム号(IC517/518)と名付けた。

これは現在も運行されている。

ヨーゼフ・ローゼンシュトック

ヨーゼフ・ローゼンシュトック、ジョゼフ・ローゼンストック

Józef Rosenstock, Joseph Rosenstock, 1895年1月27日 - 1985年10月17日

ポーランドに生まれ、ドイツとアメリカ、日本で活動した指揮者。

NHK交響楽団の基礎を創り上げた指揮者であり、斎藤メソッドのモデルとなった指揮者の一人でもある。

楽員からは「ローゼン」(戦前)「ロー爺」「ローやん」と呼ばれ親しまれていた。

NHK交響楽団の前身である新交響楽団は、近衛秀麿の後任としてローゼンシュトックを招請し、1936年8月17日に来日。9月21日に歓迎演奏会を開いた後、第170回定期から1942年の第232回定期までのすべての定期演奏会を一人で指揮した。

まだまだ半アマチュア気分が抜けていなかった新響の楽員に基本的な奏法を中心とする厳しいトレーニングを徹底的に課し、楽員をして「過酷」と言わしめつつ技力の大幅なアップに務めた。

戦後アメリカに移住。

その後もたびたび来日し、1956年3月からは、再びN響の常任指揮者となり、任期の最中に、これまでの功績を称えられ勲三等瑞宝章と放送文化賞が贈られた。

アイラ・ガーシュイン

1896年

今世紀のアメリカの音楽界の父と称されたジョージ・ガーシュインの兄。

ニューヨークのブルックリン生まれで、父はユダヤ系のロシア人。

1920年代から30年代にかけて弟ジョージと組んで彼の歌曲の歌詞を書くヒットメーカーとなる。

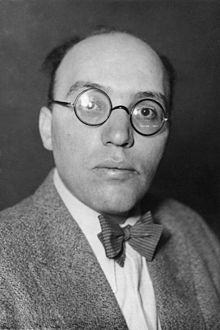

クルト・ユリアン・ヴァイル

Kurt Julian Weill、英語風にカート・ワイルと表記することもある。

1900年3月2日 - 1950年4月3日

1920年代から生涯にわたって活躍しつづけたドイツの作曲家。

自身のコンサート用の作品の作曲をしつつ、演劇やオペラ・ミュージカルの作曲へ同等の力を注ぎ、多くの作品を残した。

特にベルトルト・ブレヒトが台本に協力した『三文オペラ』で知られる。

妻は女優ロッテ・レーニャ。

巴金(ばきん)

1904年11月25日 - 2005年10月17日

中国の小説家、翻訳家、エッセイスト。

本名は李尭棠、字は芾甘。巴金はペンネームである。

ペンネームの由来は自殺した友達の姓である「巴」とクロポトキン(中国語:克鲁泡特金)からとったもの。

「バクーニンとクロポトキンからとった」という説もあるが、これは文化大革命時、巴金に罪を着せるためのデマであり、事実ではない。

エスペラント語の使用者として、中国エスペラント同盟に参加。

代表作に、長編小説『寒夜』、『火』など。

特に長編小説『激流三部曲-家・春・秋』『愛情三部曲-霧・雨・電』は文学的評価が高く、巴金の中国文壇での地位を不動のものにした。

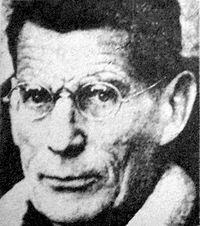

サミュエル・ベケット

Samuel Beckett, 1906年4月13日 - 1989年12月22日

アイルランド出身のフランスの劇作家、小説家、詩人。

不条理演劇を代表する作家の一人であり、小説においても20世紀の重要作家の一人とされる。

ウジェーヌ・イヨネスコと同様に、20世紀フランスを代表する劇作家としても知られている。

パリでジェイムズ・ジョイスと知り合い、深い影響を受け、ジョイスの書く断片の口述筆記や複写なども手伝ったが、それらはジョイスの小説『フィネガンズ・ウェイク』(1939年)の中に含まれている。

第二次世界大戦中はフランスのレジスタンスグループに加入するが、ゲシュタポの捜査が身辺に迫り、小説家ナタリー・サロートの自宅屋根裏にかくまわれ、その後パリを脱出し、放浪、潜伏生活を送る。

戦後はパリに戻り執筆活動を再開した。

1969年にノーベル文学賞を受賞。

ショスタコーヴィチ

ドミートリイ・ドミートリイェヴィチュ・シャスタコーヴィチュ

1906年9月25日 - 1975年8月9日

ソビエト連邦時代の作曲家。

交響曲や弦楽四重奏曲が有名。

プロコフィエフと共に、マーラー以降の最大の交響曲作曲家であり、世界的にも特に交響曲の大家と認知されている。

また、弦楽四重奏曲においても秀逸な曲を残し、芸術音楽における20世紀最大の作曲家の一人である。

ショスタコーヴィチの音楽には暗く重い雰囲気のものが多いが、その一方でポピュラー音楽も愛し、ジャズ風の軽妙な作品も少なからず残している。

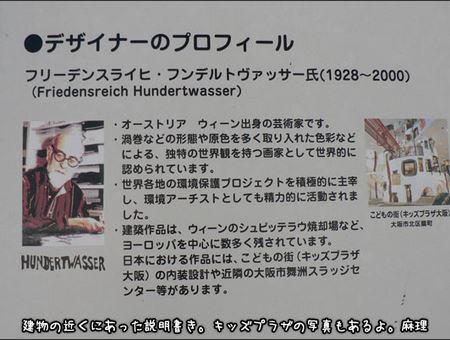

フリーデンスライヒ・フンデルトヴァッサー

写真はサイト「日本珍スポット100景」からお借りしました。

フリーデンスライヒ・レーゲンターク・ドゥンケルブント・フンデルトヴァッサー

Friedensreich Regentag Dunkelbunt Hundertwasser、1928年12月15日 - 2000年2月19日

オーストリアの芸術家、画家、建築家。

本名はフリードリヒ・シュトーヴァッサー(Friedrich Stowasser)。

日本語での号は姓を直訳した「百水」。

色鮮やかな外見、自然と調和した建築でよく知られる。