学者・文化人(生年順)

1910(明治43)年以降

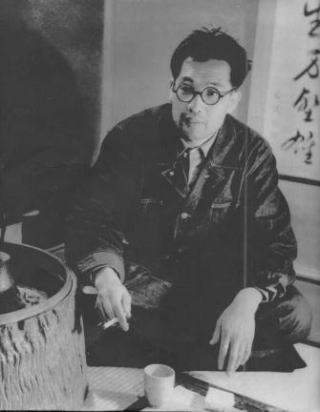

白川 静(しらかわ しずか)

1910年4月9日 - 2006年10月30日

漢文学者・漢字学者。学位は文学博士(京都大学)。

立命館大学名誉教授、名誉館友。文字文化研究所所長、理事長。福井県福井市生まれ。

漢字研究の第一人者として知られ、漢字学三部作『字統』、『字訓』、「字通」は白川のライフワークの成果である。

甲骨文字や金文といった草創期の漢字の成り立ちに於いて宗教的、呪術的なものが背景にあったと主張したが、実証が難しいこれらの要素をそのまま学説とすることは、吉川幸次郎を筆頭とする当時の歴史学の主流からは批判された。

しかし、白川によって先鞭がつけられた殷周代社会の呪術的要素の究明は、平勢隆郎ら古代中国史における呪術性を重視する研究者たちに引き継がれ、発展を遂げた。

万葉集などの日本古代歌謡の呪術的背景に関しても優れた論考を行っている。

名取 洋之助(なとり ようのすけ)

1910年9月3日 - 1962年11月23日

東京市出身の写真家、編集者。

日本に最初に本格的な〈報道写真〉の理念と方法を紹介した人物として知られる。

1928年に渡独、独学でカメラの操作を学び、ウルシュタイン社の契約カメラマンとなる。

主としてグラフ週刊誌《ベルリーナー・イルストリールテ・ツァイトゥング》に報道写真を発表、1932年同社特派員として帰国して、そのまま日本にとどまった。

1934年、木村伊兵衛、伊奈信男らと〈日本工房〉を設立、展覧会などで、報道写真の啓蒙にあたった。

坂田昌一(さかた しょういち)

1911年1月18日 - 1970年10月16日

日本の物理学者。

元名古屋大学教授。

湯川秀樹、朝永振一郎とともに日本の素粒子物理学をリードした。

坂田学派と呼ばれる多数の弟子を育てたことでも知られる。

彼の流れを汲む研究者としては小川修三、山田英二、牧二郎、大槻昭一郎、大貫義郎、梅沢博臣、高橋康、崎田文二やノーベル物理学賞(2008年度)を受賞した小林誠、益川敏英らが有名である。

高橋 英吉(たかはし えいきち)

明治44(1911)年4月13日-昭和17(1942)年11月2日

宮城県石巻市の彫刻家、東京美術学校(現東京芸大)卒。

木彫をまなび、「黒潮閑白」で文展入選、「潮音」で特選、「漁夫像」で無鑑査となり、若き彫刻家として注目された。

昭和16年文展審査員に推挙されたが、妻と誕生間もない娘を残して応召され、昭和17年11月2日ガダルカナル島で31歳の若さで戦死した。

出身地の宮城県石巻市とガダルカナル島に「潮音」のブロンズ像がたつ。

瑛九(えいきゅう)

1911年4月28日 - 1960年3月10日

宮崎県宮崎市出身の画家、版画家、写真家。

本名・杉田秀夫。

前衛的な作品、抽象的な作品(抽象絵画)が多い。

日本美術学校卒業。

1936年にフォトグラムの作品集『眠りの理由』を刊行。

戦前では最もまとまった、しかも質の高いフォトグラム作品集で、瑛九のフォトグラムは特に「フォト・デッサン」とも呼ばれる。

また、フォトモンタージュも得意とした。

戦後は、むしろ絵画や版画(銅版画、リトグラフ)の制作に力を入れた。

泉茂や早川良雄らとともに1951年にデモクラート美術家協会を結成。

自由美術家協会、創造美育協会などにも参加。

オノサトトシノブと、深い親交を結ぶ。

余談だが、2006年9月12日放送の開運!なんでも鑑定団において「田園」という題名の瑛九の絵が鑑定された時、5000万円の値がつけられた。

これはこの番組でも滅多に出ないほどの高額である。

徳田白楊(とくだ はくよう)

明治44(1911)年5月28日-昭和8(1933)年1月19日

豊後(現在の大分県)出身で、21歳で夭折したアララギ派の歌人。

過酷な闘病生活を続けながら創作に励み、アララギ派の歌壇に認められた。

昭和2年、16歳で助膜炎を発病し、長い休学の後、昭和4年、やや健康を回復。

キリスト教に入信し、再び学校に通い始める。

当時の大分新聞に歌を投稿したところ、選者であった土屋文明が目を留め、新聞は「宝玉的天才歌人現る」と報じた。

19歳で再び病状が悪化、晩年の3年間は悲惨な状況であったという。

その時に詠んだ歌が、

「新しき命求めて生きてゆかむ これのねがひをかなへさせ給へ」であった。

闘病生活の末、21歳の若さで亡くなった。

田中克己(たなか かつみ)

1911年8月31日-1992年1月15日

大阪生まれ。詩人、東洋史学者 東京帝大文学部東洋史学科を卒業。

戦中の従軍を生き残り、後に帝塚山学院短期大学教授、成城大学文藝学部教授などつとめる。

「四季」「コギト」など同人誌編集創刊、「詩集西康省」「大陸遠望」等の詩集、東洋史、ドイツ文学、支那古典文学の著作多数。

51歳の時に日本基督教団吉祥寺教会にて受洗。

武谷 三男(たけたに みつお)

1911年10月2日 - 2000年4月22日

日本の理論物理学者。

三段階論、技術論で知られる。

福岡県生まれ。

京都帝国大学理学部を卒業後、湯川秀樹、坂田昌一の共同研究者として、原子核・素粒子論の研究を進めた。

その一方、中井正一、久野収らと共に、反ファシズムを標榜する雑誌『世界文化』『土曜日』に参加するなどしたため、2度にわたって検挙された。

戦時下には理化学研究所を中心とする原子爆弾の開発(ニ号研究)にも関わっていた。

1943年にロシア人医師ピニロピ(バルチック艦隊艦長の孫。後に武谷病院を開設)と結婚。

終戦後は、鶴見俊輔らと『思想の科学』を創刊。

思想の科学研究会メンバーとして、科学史、技術論などの分野で論文を多く発表した。

ピニロピとの間に生まれた息子の武谷光はジャズピアニストから作曲家を経て、現在は医事経済評論家。

講談師の神田香織は義理の娘。

川上 源一(かわかみ げんいち)

1912年1月30日 - 2002年5月25日

日本楽器製造株式会社(現在のヤマハ株式会社)の第4代社長であり、ヤマハ発動機株式会社の創業者でもある。

ヤマハを楽器やオートバイのトップブランドに育てた。

スポーツ用品の製造開発、リゾート事業も手がけ、日本の高度成長による余暇産業の拡大にあわせ、グループの多角化にも大きな成果を挙げ、ヤマハ中興の祖と呼ばれる。

音楽や楽器演奏を身近なものにするため、ヤマハ音楽教室を全国に展開、音楽教育の裾野を広げた。

ヤマハポピュラーソングコンテスト(ポプコン)、世界歌謡祭などを開催し、多くのミュージシャンを世に出す機会を与えたことで、1970年代から80年代の日本のフォークロック界に大きな功績を残した。

アマチュア時代の中島みゆきを見いだしたことも有名。

川上の葬儀の際、中島は献歌として「時代」を捧げた。

檀 一雄(だん かずお)

1912年(明治45年)2月3日 - 1976年(昭和51年)1月2日

山梨県生まれの小説家、作詞家。

私小説や歴史小説、料理の本などで知られる。

また、西遊記の日本語抄訳もある。

「最後の無頼派」作家といわれた。

1932年(昭和7年)東京帝国大学(現東京大学)経済学部に入学。

在学中に、太宰治との交友が始まり、太宰治、中原中也、森敦らと『青い花』を創刊(1934年)。

翌年、日本浪曼派に合流する。

代表作は、律子夫人の没後に描いた『リツ子 その愛』『リツ子 その死』、時代娯楽作も人気があり『真説石川五右衛門』(1950年、第24回直木賞受賞)、『夕日と拳銃』など、また20年以上に渡り書き続けライフワークとなった遺作『火宅の人』など。

女優の檀ふみは長女。

エッセイストの檀太郎は長男。

太郎と同じくエッセイストの檀晴子は太郎の夫人(ふみの義姉)にあたる。

長谷川 テル(はせがわ てる)

1912年3月7日 - 1947年1月10日

日本の反戦活動家、エスペランティスト、抗日運動家。

本名は長谷川照子(はせがわ てるこ)。

筆名は緑川英子(みどりかわ えいこ)。

エスペラント名は Verda Majo (ヴェルダ・マーヨ:緑の五月)。

左翼運動にかかわり奈良女子高等師範学校(現在の奈良女子大学)を自主退学。

東京でエスペランティストの中国人留学生劉仁と結婚。昭和12年中国にわたり、対日反戦放送に従事、民族解放をうったえた。

著作に『あらしの中からささやく声(Flustr‘ el uragano )』、『戦う中国で(En Ĉinio Batalanta)』。

飯盛武夫(いいもり たけお)

1912年3月28日-1943年8月16日

東京帝国大学理学部化学科卒業後すぐに理研の飯高研究室に研究生として入所、その後仁科研究室で同位体分離について学びその後、父の飯盛研究室に入って父と同じ道を歩むことになった。

吉村 恂、畑 晋とともに父・里安を手伝って ・足立工場におけるモナズ石の化学処理、および砂鉱の磁選 ・荒川工場におけるモナズ石処理残渣、カルノー石貧鉱、老廃特殊触媒等よりウランの抽出およびジルコンの化学処理、セリウム族希土類の熔融塩電解等

・理研構内の工場における国内原鉱からウラン、トリウム、ニオブ、タンタルの抽出、モナズ石処理残渣よりメソトリウムの製造、ビルマのモゴク地区サカンジ産鱗雲母および福島県水晶山産黒雲母よりリチウム、およびセシウムの抽出

の諸工程を完成させた。

また、1940年10月ボストンで開催された第一回応用原子核物理学会に矢崎爲一 、渡辺慧とともに、多忙な父・里安の代理として出席した。

将来を期待されていたが1943年8月16日31才の若さで病没した。

水島 廣雄(みずしま ひろお)

1912年4月15日 -2014年7月28日

京都府舞鶴市出身の実業家、民法学者。

日本興業銀行勤務を経て、そごうの会長、社長を務めた。

東洋大学名誉教授、法学博士。担保法の権威としても知られた。

森本 薫(もりもと かおる)

明治45年(1912年)6月4日 - 昭和21年(1946年)10月6日

日本の劇作家・演出家・翻訳家。

男性。大阪市東淀川区生まれ。

旧制第三高等学校文科より、京都帝国大学文学部英文科に進む。

旧制高校在学中に発表した一幕ものの戯曲『ダムにて』が、処女作である。

京都にあった劇団エラン・ヴィタールに参加。

作家や演出家として、また当時は俳優としても活動。

ラジオ・ドラマの台本、映画シナリオなども手がける。

1940年に、かねてより親交のあった岩田豊雄に推され、文学座に参加。

大学時代より胸を患っていたが、戦時中に肺結核が再発。

『女の一生』の初演(1945年4月)台本を戦後版へ改訂(文明社版)し、死去。享年34。

代表作に『女の一生』、『華々しき一族』など。

石田 波郷(いしだ はきょう)

1913年(大正2年)3月18日 - 1969年(昭和44年)11月21日

昭和期の俳人。本名哲大(てつお)。

正岡子規、高浜虚子を生んだ近代俳句発祥の地、愛媛県温泉郡垣生村(はぶむら)(現・松山市西垣生)に生まれた。

明治大学文芸科中退。

戦後の俳壇を先導し、俳句文学に大きな功績を残した。

長男の石田修大は日本経済新聞社の元論説委員で、現在は流通経済大学法学部教授。

日本経済新聞では「私の履歴書」の担当記者でもあった。

また伝記や句集を編んだ俳人の友人に村山古郷や楠本憲吉がいる。

渡辺 白泉(わたなべ はくせん)

1913年3月24日 - 1969年1月30日

東京出身の俳人。

昭和初期の新興俳句運動において無季派(超季派)の俳人として活躍。

「戦争が廊下の奥に立つてゐた」など、戦争の本質を鋭く突いた「銃後俳句」と呼ばれる無季俳句が特に知られる。

本名威徳(たけのり)。

呉 清源(ご せいげん)

1914年5月19日-2014年11月30日

囲碁の棋士。

中国福建省出身、日本棋院瀬越憲作名誉九段門下。本名は泉、清源は通称名。

一時日本棋院を離れて読売新聞嘱託となるが、現在は日本棋院名誉客員棋士。

全盛期には日本囲碁界の第一人者として君臨し、「昭和の棋聖」とも称される。

木谷實とともに「新布石」の創始者としても知られる。

終戦直後の1946年には在日華僑の手により日本国籍を抹消される憂き目にもあったが、1979年に再度帰化した。

塚田 正夫(つかだ まさお)

1914年(大正3年)8月2日 - 1977年(昭和52年)12月30日

将棋棋士。名誉十段。

日本将棋連盟会長(1974年 - 1976年)。

勲四等旭日小綬章受章(追贈、1978年)。

紫綬褒章受章(1975年)。

花田長太郎九段門下。

東京都文京区出身。

1947年、戦前から無敵を誇っていた木村義雄名人を破って名人位を獲得。

実力名人制となって以降、2人目の名人となる。

翌年は大山康晴の挑戦を退けて防衛したが1949年に木村に敗れて失冠。

この名人戦の最終第五局(この年だけ五番勝負だった)は「済寧館の決戦」といわれた名勝負となったが、塚田の潔い投了が話題となった。

詰将棋作家としても有名であり、プロ棋士による詰将棋作品集の草分け的存在でもあった。

また、氏の名前を冠した「塚田賞」という賞があり、毎年優れた詰将棋作品を『近代将棋』誌で表彰していた(『近代将棋』は2008年に休刊)。

無口な人物で、酒を愛し、後輩の棋士が話しかけたところ「やあ君も一杯どうだい」とワンカップをすすめられたなどの逸話が残る。

升田幸三は大の親友であった。

早坂 文雄(はやさか ふみお)

1914年8月19日 - 1955年10月15日

日本の作曲家。

日本映画音楽に新風を吹き込み、国際的な水準にまで高めた第一人者。

「汎東洋主義」を唱え、日本的・東洋的な美学を、作品に生かそうと試み、武満徹、黛敏郎、芥川也寸志、佐藤慶次郎、佐藤勝といった後の世代の作曲家にも、大きな影響を与えた。

黒澤明とのコンビでは「酔いどれ天使」、「野良犬」、「醜聞」、「羅生門」、「白痴」、「生きる」、「七人の侍」の作品を手がけたが、「生きものの記録」を最後に、41歳の短い生涯を閉じた。

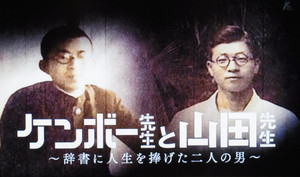

見坊 豪紀(けんぼう ひでとし)/山田 忠雄(やまだ ただお)

写真はブログ「ここでも道草」からお借りしました。

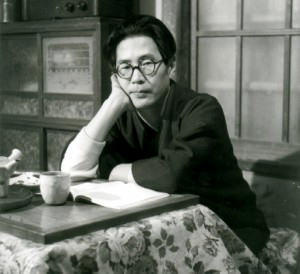

見坊 豪紀(けんぼう ひでとし)

1914年11月20日 - 1992年10月21日

日本の日本語学者・辞書編纂者。『三省堂国語辞典』の編纂者として辞書史に大きな業績を残した。

1960年、『明解国語辞典』の項目を整理し一新した『三省堂国語辞典』(三省堂)を刊行(なお、山田忠雄他編の『新明解国語辞典』も、『明解国語辞典』を源流とする辞書である)。

『三省堂国語辞典』は、日刊新聞・週刊誌・放送など生の現代語資料から、直接に用例を採集したところに特色がある。

それまでの辞書は、伝統語の重視と現代語の軽視、先行辞書の引き写しなどの問題点があったが、見坊の辞書は、それらとは異なる方針を採った「同時代語の辞書」という点で画期的であった。

山田 忠雄(やまだ ただお)

1916年8月10日 - 1996年2月6日

日本の国語学者、辞書編纂者、日本大学名誉教授。

東京帝国大学文学部国文科卒業。

日本大学文理学部国文学科教授。

『新明解国語辞典』の編集主幹を務めた。

杉浦睦夫(すぎうら むつお)

杉浦夫人提供写真~HP「パリエット」より

1918(大正7)年3月13日-1986(昭和61)年8月26日

静岡県出身のカメラ技術者。

東京写真専門学校卒。

オリンパス光学工業につとめる。

同僚の深海(ふかうみ)正治、東大病院分院外科の宇治達郎とともに胃カメラの開発に取りくみ、1950(昭和25)年世界初の胃カメラ第一号の開発に成功し、胃の内部をフィルムに映し出すことに成功。

さらに改良して2年後の1952(昭和27)年に実用化となった。

その後、岡谷光学工業株式会社を経て、1958(昭和33)年、杉浦研究所を設立し研究に専念。

福永 武彦(ふくなが たけひこ)

写真は、ブログ「大塚陽一の感動スイッチ」からお借りしました。

1918年(大正7年)3月19日 - 1979年(昭和54年)8月13日

日本の小説家、詩人、フランス文学者。

開成中学、第一高等学校を経て、1941年、東京帝国大学文学部仏文科を卒業する。

1945年、治療と疎開のため北海道帯広市に移り、3ヶ月ほど滞在したのち一時東京に戻るが、翌年再び帯広に渡り、帯広中学校の英語教師として赴任する。

その年に処女作「塔」を発表する。

1954年の長編小説『草の花』で作家としての地位を確立し、人間心理の深奥をさぐる多くの長編小説を発表した。

また、中村真一郎とともに堀辰雄の薫陶を受け、『堀辰雄全集』の編纂にもかかわった。

1961年学習院大学教授。

フランス文学を中心にヨーロッパの文学動向を論じた。

ボードレールなどの翻訳や芸術家を主題にしたエッセイ、古典の現代語訳(『日本書紀』、『古事記』『今昔物語集』)もある。

柴田 武(しばた たけし)

1918年7月14日 - 2007年7月12日

言語学、国語学者。

東京大学名誉教授、埼玉大学名誉教授。文学博士(東京大学)(1969年)。

愛知県名古屋市生まれ。

方言地理学、社会言語学などの研究を続け、「日本の方言」などを著した。

『新明解国語辞典』や『類語大辞典』の編纂にも参加した。

長く、NHKテレビ『日本語再発見』に出演し、1985年、NHK放送文化賞を受賞。

私的な側面では国字ローマ字論の第一人者であり、財団法人日本のローマ字社の理事長を長らく務めた。

平多正於(島田 正男から改名)ひらたまさお)

1918年-1985年5月18日

1947年(S.22)舞踊こまどり会を東京都大田区に創立。

1953年「こまどり芸術学園」として東京都に認可される。

「大人も子供も楽しめる新しい舞踊ジャンル「平多舞踊」を確立した、舞踊界のカリスマ。

舞踊芸術賞をはじめ数々の賞を受賞。

別当 薫(べっとう かおる)

1920年8月23日 - 1999年4月16日

兵庫県西宮市出身のプロ野球選手・監督。

現役時代は大阪・毎日で活躍し、引退後は毎日・大毎、近鉄、大洋、広島の監督を務めた。

1970年代に(日本テレビ野球解説を行っていた当時に)出演したHOYAメガネ・バリラックスIIのCMが今でも語り継がれるなど、おおよそプロ野球選手とは思えない知的な印象から「球界の紳士」と呼ばれたが、実戦では強打はもちろん攻走守3拍子揃った選手として活躍。

パ・リーグ初の「3割30本塁打30盗塁」を達成するなどアグレッシブなプレーを身上としていた。

山田 風太郎(やまだ ふうたろう)

1922年(大正11年)1月4日 - 2001年(平成13年)7月28日

日本の小説家。

本名は山田 誠也。

戦後日本を代表する娯楽小説の大家であり、晩年から死後にかけては「戦中派天才老人」などと呼ばれることが多い。

『南総里見八犬伝』をはじめとした日本の古典伝奇文学に造詣が深く、それらに影響を受けた奇想天外な大衆小説とエッセイを多数執筆。

1958年(昭和33年)に発表した『甲賀忍法帖』を皮切りに、安土桃山時代から江戸時代を舞台として、想像の限りを尽くした忍法を駆使する忍者たちの死闘を描いた、いわゆる忍法帖もので一世を風靡し、流行作家となる。

1963年(昭和38年)から講談社より発売された『山田風太郎忍法全集』は累計で300万部を売り上げるという爆発的なベストセラーとなった。

金井美恵子・馳星周・菊地秀行・京極夏彦・中島らも・澁澤龍彦など、プロの作家にもファンは多かった。

大山 康晴(おおやま やすはる)

大正12年(1923年)3月13日 - 平成4年(1992年)7月26日

日本の将棋棋士で、十五世名人。

棋士番号26。岡山県倉敷市出身。

しばしば「史上最強の棋士」と称される。

タイトル獲得80期は棋戦の数が少なかった時代的背景を考えれば驚異的な数字である。

五冠王を5年近く保持した記録も持つ。

棋風は、「受け」の達人として知られ、相手に攻めさせてから、指し切りにさせてしまう「受け潰し」を得意とした。

優勢となっても勝ちを急がず、安全に勝つことを目指した。

司馬 遼太郎(しば りょうたろう)

写真は「nozawa22 New!」からお借りしました。

この写真は、司馬が戦時中に戦車隊にいた22歳のころのものである。

1923年(大正12年)8月7日 - 1996年(平成8年)2月12日

日本の小説家、ノンフィクション作家、評論家。

本名、福田 定一(ふくだ ていいち)。

大阪府大阪市生まれ。

筆名の由来は「司馬遷に遼(はるか)に及ばざる日本の者(故に太郎)」から来ている。

産経新聞社記者として在職中に、『梟の城』で直木賞を受賞。

歴史小説に新風を送る。

代表作に『竜馬がゆく』『燃えよ剣』『国盗り物語』『坂の上の雲』など多くがあり、戦国・幕末・明治を扱った作品が多い。

『街道をゆく』をはじめとする多数のエッセイなどでも活発な文明批評を行った。

橋本 峰雄(はしもと みねお)

1924年(大正13年) - 1984年(昭和59年)

徳島県出身の哲学者、法然院の第30代貫主。

旧制大阪高等学校を経て、京都大学文学部哲学科へ進学。

同級生の梅原猛と藤沢令夫とは、この頃からの親友。

卒業後、出家する。

仏門入りして、西洋哲学を学ぶ異色の学者として知られていた。

神戸大学文学部教授として、哲学・倫理学専攻を担当した。

「京都べ平連」の結成に参加するほか、思想の科学研究会・現代風俗研究会の会員としても研究活動に参加した。

没後には現代風俗研究会がにその業績を記念して「橋本峰雄賞」を創設した。

法然院・第31代貫主の梶田真章は長男。

原口 統三(はらぐち とうぞう)

1927年1月14日 - 1946年10月25日

日本の詩人。

『二十歳のエチュード』の著者として知られる。

朝鮮半島の京城府(現在のソウル)生まれ。

大連一中を経た後、旧満州国の所々を転々として第一高等学校文科に入学。

この間の流転が彼の精神に深く影響を与えた。

一高入学後は上級生である清岡卓行のほか、橋本一明、中村稔と親交を結び、ランボーに傾倒する。

寄宿寮内では眉目秀麗な秀才詩人として有名であったが、フランス会や文芸部の2, 3の友人を除き交友もほとんどなく孤独であったという。

一高在学中には、校内誌などに「海に眠る日」などの詩を発表していたが、終戦前に校内誌に掲載予定であった「暁の死者」「忘却の彼方へ」の2篇の詩は、印刷所が空襲を受けた際に焼失した。

一高3年在学中の1946年10月2日に自殺未遂、10月25日逗子海岸で入水自殺を遂げた。

生前に執筆していた『二十歳のエチュード』が、橋本一明によって死後編集され、1948年に遺著として刊行された。

渡部 昇一(わたなべ しょういち)

1948年、鶴岡第一高等学校時代

1930年(昭和5年)10月15日 - 2017年(平成29年)4月17日

日本の英語学者、評論家。上智大学名誉教授。専攻は英語文法史。

学位はヴェストファーレン・ヴィルヘルム大学博士。

称号・名誉学位はヴェストファーレン・ヴィルヘルム大学名誉博士。

公益財団法人日本財団評議員。

古書の蒐集家であり、専門の英語学関係の洋書だけで約一万点を所有。

専門の英語学以外にも歴史論、政治・社会評論を著している。

政治・歴史に関する評論については、保守系オピニオン誌である『正論』や『諸君!』『WiLL』『voice』『致知』などへの寄稿が多い。

開高健(かいこう たけし)

写真は「開高健記念会」よりお借りしました。

1930年12月30日 - 1989年12月9日

日本の小説家。

1954年2月22日、壽屋(現在のサントリー)宣伝部に中途採用され、PR誌『洋酒天国』の編集やウイスキーのキャッチコピー(トリスウイスキーの「人間らしくやりたいナ」が有名)を手がける。

この時代に『裸の王様』で芥川賞を受賞、これを機に壽屋を退職し、執筆業に専念。

1964年、朝日新聞社臨時特派員として戦時下のベトナムへ。

サイゴンのマジェスティック・ホテルを拠点にベトナム共和国軍(南ベトナム軍)に従軍して最前線に出た際、反政府ゲリラの機銃掃射に遭うも生還。

総勢200名のうち生き残ったのは17名であった。

『輝ける闇』『夏の闇』『花終わる闇(未完)』の3部作はこの戦争での凄烈な体験をもとに書かれている。

帰国後は小田実らのベ平連に加入して反戦運動をおこなったが、ベ平連内の反米左派勢力に強く反発し脱退、過激化する左派とは距離を置くようになる。

その後は保守系の立場をとり、後に谷沢永一や向井敏などの右派系文化人を世に出した。

小松 左京(こまつ さきょう)

写真(旧制中学時代)は産経新聞 【宇宙からのメッセージ 小松左京と秘書のおかしな物語】より

1931年1月28日 - 2011年7月26日

日本の小説家。

本名、小松 実(こまつ みのる)。

星新一・筒井康隆と共に「御三家」と呼ばれる、日本SF界を代表するSF作家。

1970年の日本万国博覧会でテーマ館サブ・プロデューサー、1990年の国際花と緑の博覧会の総合プロデューサーとしても知られる。

宇宙開発の振興を目的とした啓蒙活動にも力を入れ、宇宙作家クラブの提唱者で顧問を務めるなど、執筆以外の活動を幅広いジャンルに対して行っていた。

大島 渚(おおしま なぎさ)

1932年〈昭和7年〉3月31日 - 2013年〈平成25年〉1月15日

岡山県玉野市生まれの映画監督。

妻は女優の小山明子。

1959年(昭和34年)に『愛と希望の街』で映画監督デビュー。

社会性の高い作品に特徴があり、権力機構に侮蔑される側にいる人間の屈辱感を厚みを持って描き出し、権力に闘争的に対峙する作品は日本国内で早くから注目を集め、松竹ヌーベルバーグの旗手とも呼ばれた。

1961年に松竹を退社するとテレビドキュメンタリーにも活躍の場を広げ、政治的・ジャーナリスティックな作品を手がけた。

1976年の『愛のコリーダ』(L'Empire des sens)、つづく『愛の亡霊』(Empire of Passion)で、人間の愛欲の極限を描き出し、国際的な評価を確固たるものにした。

このほか世界的に話題を呼んだ映画作品に『戦場のメリークリスマス』(1983年)、『御法度』(1999年)などがある。

小室 直樹(こむろ なおき)

1932年〈昭和7年〉9月9日 - 2010年〈平成22年〉9月4日

日本の社会学者、評論家。

東京府荏原郡玉川村(現・東京都世田谷区)生まれ。

福島県の会津高校を卒業し、京都大学理学部数学科に進む。

大阪大学大学院で経済学を専攻したのち、アメリカに留学し、経済学、社会学、社会心理学を学ぶなどして帰国。

東京大学大学院では、政治学、社会学、経済史学等、学問の垣根を越えて幅広く学んだ。

1980年、『ソビエト帝国の崩壊 瀕死のクマが世界であがく』(光文社カッパ、のち文庫)が刊行されベストセラーになった。

ソ連崩壊の10年以上も前の著作であった。

画像は小室直樹博士の生涯をふり返る『評伝 小室直樹』(上・下)(ミネルヴァ書房、2018年9月刊)からお借りした。

著者は、村上篤直氏。

種村 季弘(たねむら すえひろ)

1933年(昭和8年)3月21日 - 2004年(平成16年)8月29日

東京池袋生まれの独文学者、評論家である。

ヨーロッパの異端の文化や裏面史に関する広汎な知識で知られ、独文学の翻訳の他、幻想小説や美術、演劇に関する多彩な評論を展開し、神秘学思想研究でも知られる。

また、西洋の歴史上のいかがわしくも魅力的な、詐欺師や怪奇人物・怪奇現象などを著作で多数、紹介した。

仏文学者で評論家の澁澤龍彦との交流でも知られ、澁澤ともに幻想文学というジャンルの確立に貢献した。

黒川 紀章(くろかわ きしょう)

1934年4月8日 - 2007年10月12日

日本の建築家。

愛知県海部郡蟹江町生まれ。

京都大学工学部建築学科卒業。

中銀カプセルタワービル(1972年)、大阪万博(1970年)のパビリオンの設計で国際的に名を知られるようになり、海外での作品も数多い。

2007年4月の東京都知事選挙、同年7月29日の参院選に出馬。

いずれも落選だったが、バラエティー番組への出演と合わせて、話題を呼んだ。

参院選出馬のわずか2ヵ月後多臓器不全のため死去。

井上 ひさし(いのうえ ひさし)

1934年11月17日 - 2010年4月9日

日本の小説家、劇作家、放送作家。

日本劇作家協会理事、社団法人日本文藝家協会理事、社団法人日本ペンクラブ会長(第14代)などを歴任した。

赤瀬川 原平(あかせがわ げんぺい)

1937年3月27日 - 2014年10月26日

日本の前衛美術家、随筆家、作家。

本名、赤瀬川克彦。神奈川県横浜市出身。

武蔵野美術学校(現武蔵野美術大学)油絵学科中退。

幼い頃から画家を夢見て美術大学へ進学、路上パフォーマンスに目覚め過激な前衛芸術家として一世を風靡。

また、路上観察学会の主宰でもあり、街中にある不思議な風景や無用の長物を撮影して歩くという「超常現象・トマソン」のブームを作ったことでも知られている。

小説「父が消えた日(ペンネーム尾辻克彦)」で第84回芥川賞を受賞。

1998年発表した「老人力」は同年の流行語大賞を受賞、老人力ブームを巻き起こした。

直木賞作家の赤瀬川隼は兄。姉の赤瀬川晴子は帽子作家。

また、外交官の西春彦は父親の母方の従兄弟にあたる。

阿蘇敏文

1940年10月11日~2011年7月31日

牧師であり農業家でもある。

一九四○年、日本占領下の北朝鮮の清津に生まれる。

青山学院大学文学部神学科・同大学院修了。

弘前学院聖愛中学、高等学校宗教主任、女子学院中学、高等学校聖書科教師等を歴任。

一九七五年から一九六六年まで、日本キリスト教団百人町主任担任牧師を務め、その後、同教会の担任牧師、日本キリスト教団「働く人」編集委員、日本キリスト教協議会「核問題小委員会」委員等を歴任。

一九八八年より河合塾コスモの農園担当講師を務めた。

車谷 長吉(くるまたに ちょうきつ)

1945年7月1日 - 2015年5月17日

日本の作家、随筆家、俳人。

本名、車谷嘉彦(しゃたに よしひこ)。

兵庫県飾磨市(現・姫路市飾磨区)出身。

筆名の「長吉」は唐代の詩人李賀にちなむ。

妻は詩人の高橋順子。

かつては「反時代的毒虫」としての「私小説作家」を標榜しており、播州地方の方言を使った民衆言語で下層民の泥臭さを執拗に描き、近代と自己に疑問を投げかけるような苛烈な私小説において評価を受けた。

荒戸 源次郎(あらと げんじろう)

映画製作者、監督。

1946年10月10日 - 2016年11月7日

長崎県生まれ。

生後間もなく福岡市に転居し、九州大学入学時まで福岡に住む。

学生運動に身を投じて上京するうちに、唐十郎主宰の劇団「状況劇場」と出合い、演劇の道に。

72年、劇団・天象儀館(てんしょうぎかん)を旗揚げする一方、73年に大和屋竺監督「朝日のようにさわやかに」を皮切りに、映画製作を開始。

80年、東京タワーの下にエアドーム型の映画館「シネマプラセット」を作り、鈴木清順監督の「ツィゴイネルワイゼン」を上映し、自主興行としては異例の大ヒットを記録した。

95年内田春菊原作「ファザーファッカー」を初監督。

2003年の監督作「赤目四十八瀧心中未遂」はブルーリボン賞作品賞などを受賞。

~写真、文とも情報サイト ZAKZAKぴいぷるよりUP

永井 明(ながい あきら)

写真はブログ「僕の魔法の黄色い靴」さんからお借りしました。

1947年12月10日 - 2004年7月7日

広島県三原市出身の医師、作家、医療ジャーナリスト。

東京医科大学卒業。

神奈川県立病院内科医長を経て1982年(昭和57年)専業の医者をやめ、執筆活動に入り、医療ジャーナリストとして活動。

途中、モントリオール大学国際ストレス研究所への留学経験がある。

『ぼくが医者をやめた理由』シリーズほか著書多数。

コミック『研修医古谷健一』及び『医龍-Team Medical Dragon-』の原案、アニメ版ブラック・ジャックの監修や、映画『ボクが病気になった理由』では大森一樹との共同脚本を手がけている。

2004年(平成16年)7月逝去。死因は肝臓がんだった。

立松 和平(たてまつ わへい)

1947年12月15日 - 2010年2月8日

栃木県宇都宮市出身の小説家。

早稲田大学政治経済学部卒業。

日本ペンクラブ会員。

本名、横松和夫(よこまつかずお)「横松」のもじりで「立松」にしたとの事。

行動派作家として知られ、自然環境保護問題にも積極的に取り組み、徳島で、川の学校の講師を務めたこともある。

小説のほか、紀行文、絵本、戯曲、など、純文学作家としては異例なほど著書が多い。

また近年は仏教への関心を深めており(インドへの関心は若い頃からのもの)、その方面のエッセイ類も多数ある。

北 重人(きた しげと)

1948年1月3日 - 2009年8月26日

山形県酒田市生まれの小説家。

千葉大学工学部建築学科卒。

一級建築士資格取得後、株式会社LAU都市施設研究所設立。

造園、都市計画のコンサルタント業務の傍ら執筆活動を続けていたが、妻や友人の勧めもあり、短編『陽ざかりの棗(なつめ)』をオール讀物新人賞に応募。

最終選考まで残るが、決選投票で山本一力著『蒼龍』に敗れる。

1999年『超高層に懸かる月と、骨と』で第38回オール讀物推理小説新人賞を受賞。2007年、『蒼火』で第9回大藪春彦賞を受賞。

2009年、『汐のなごり』で第140回直木賞候補。

胃がんにより61歳で死去。

山田明(やまだ あきら)

1951年10月9日 - 2015年1月5日

阪神大震災の発生直後から被災者支援を続けたボランティア団体「神戸元気村」元代表。

山田和尚の名で知られている。

大阪生まれ。

阪神大震災では埼玉県の住まいから駆けつけ、神戸市内で炊き出しをし、 仮設住宅などで孤独死を防ぐ見守り活動を実施した。

カンボジアの地雷撤去など国内外で幅広くボランティア活動を行った。