学者・文化人(生年順)

1895(明治28)年~1899(明治32)年

明治生まれの女性は人前ではめったにメガネを掛けませんでした。

林芙美子も、宮本百合子も若い頃は丸メガネを掛けていましたが、世に出てからは写真をとる時には必ずメガネをはずしたので、私たちが普通に見る彼女たちの写真にはメガネ無しのものしかないわけです。

昔は「女だてらにメガネなんて、生意気だ」という空気があったのでしょう。

小倉 遊亀(おぐら ゆき)

1895年3月1日 - 2000年7月23日

日本画家。本名、ゆき。滋賀県生れ。

奈良女子高等師範学校(現・奈良女子大学)卒。

女子高で国文学を教えるかたわら、1920年より安田靫彦に師事。

1926年に「胡瓜」が院展に入選、以後1998年に「椿三題」を出品するまで連続入選。

1932年、女性として初めて日本美術院同人となり、1936年に山岡鉄舟門下の小倉鉄樹と結婚し、鎌倉に住む。

1976年より日本美術院会員、1978年に文化功労者に選ばれる。

1980年には上村松園についで女性画家として二人目の文化勲章を受章。

1990年から96年まで日本美術院理事長を務めた。

1999年にはパリで個展を開いた。

105歳の長寿を全うして、2000年に鎌倉で没している。

色彩に富む人物画や静物画が特徴で、上村松園とともに日本を代表する女流画家。

作「O夫人坐像」「小女」「浴女」など。

奈良女子大学の講堂の緞帳は、小倉遊亀の「爛漫」という原画によるものである。

川上 澄生(かわかみ すみお)

1895年4月10日 - 1972年9月1日

神奈川県横浜市出身の版画家。

3歳の時、一家で東京に移り住む。

22歳でカナダビクトリアへ渡航し4ヶ月滞在した後、米国アラスカで缶詰工場の人夫として働く。

帰国後、栃木県の宇都宮中学(現・宇都宮高校))で英語教師となり、本格的な木版画制作を開始。

大正15年、国画会に出品した「初夏の風」は、棟方志功を感激させ彼に版画家への転向を決意させたとして有名である。

1945年(昭和20年)、妻の故郷である北海道苫小牧に疎開し、苫小牧中学(現・苫小牧東高校)で教壇に立ちながら版画制作を行う。

戦後は一貫して南蛮と文明開化をテーマとした作品を制作。

命日は洋燈忌と名づけられ、現在も宇都宮市の延命院で法要が営まれる。

1991年(平成3年)、川上澄生美術館(鹿沼市)開館。

生涯に数千点という膨大な数の作品を制作した。

大木 惇夫(おおき あつお)

1895年(明治28年)4月18日 - 1977年(昭和52年)7月19日

日本の詩人・翻訳者・作詞家。本名は軍一(ぐんいち)。

大東亜戦争中の戦争詩で有名だが、児童文学作品他、『国境の町』などの歌謡曲、『大地讃頌』をはじめとした合唱曲、軍歌(戦時歌謡)、社歌、校歌、自治体歌の作詞も多い。

辻本 史邑(つじもと しゆう)

写真は「福山誠之館同窓会」のHPより

明治28年(1895年)5月3日 - 昭和32年(1957年)12月22日

奈良県出身の書家。

名は勝巳、字は士礼といい、史邑は号、別号に寧楽庵主人、江村がある。

書は各体ともによく、清朝の書風に傾倒した艶麗な作品を数多く残した。

日本書芸院の設立に力を注ぎ、寧楽書道会を興して雑誌『書鑑』を発行、また、『昭和新撰碑法帖大観』(全36冊)を発行して古典の普及を図るなど、戦前戦後にかけて後進の指導に果たした功績は大きく、関西書壇の興隆に貢献した。

今井凌雪、村上三島、辻本翔鶴、原田観峰、辻本九華、谷辺橘南、広津雲仙、岡本松堂、森田翠香などの人材を育成した。

近藤雪竹、中村春堂、井原雲涯、丹羽海鶴、山本竟山、比田井天来、尾上柴舟に書を学び、日展参事、日本書道連盟関西総支部長、日本書芸院会長などを歴任。

昭和28年(1953年、58歳)日本芸術院賞を受賞した。

中山 岩太(なかやま いわた)

中山岩太の「セルフポ-トレイト(1931)」 =写真集「甦る中山岩太」より

写真は神戸本町商店街HPより

1895年8月3日 - 1949年1月20日

戦前の日本の新興写真を代表する写真家の1人。

福岡県柳川市出身。

1918年に東京美術学校臨時写真科を卒業(第1期生)すると、農商務省の派遣で、アメリカのカリフォルニア大学で学ぶ。

その後、ニューヨークにて、菊地東陽のスタジオで働いたり、「ラカン・スタジオ」を開設したのち、1926年には渡仏。

マン・レイや未来派のエンリコ・プランポリーニと知り合う。

1927年に日本に帰国したのちは、芦屋カメラクラブをハナヤ勘兵衛ら地元の写真愛好家を集め結成し、欧米での経験を生かして活躍。

1932年には、野島康三、木村伊兵衛と雑誌『光画』を創刊。

日本の戦前において、福原信三と並んで、海外の同時代の写真を、自分の身をもって体験した数少ない写真家の1人で、海外の前衛的な写真動向を的確に理解・消化し、帰国後、自作を持って、広く紹介した。

フォトグラム、フォトモンタージュなど、高度な技術をも駆使して、スタジオ内で作り上げられた華麗な作品群は、単なるヨーロッパの前衛写真の物まねにとどまらず、中山独自の美意識を十分に表現したものとなっており、戦前の日本の写真の1つの到達点として、高く評価できる。

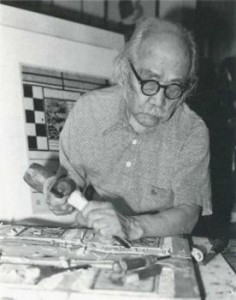

平塚運一(ひらつか うんいち)

1895年(明治28年)11月17日、島根県八束郡津田村(現松江市)に生まれた。 1915年(大正4年)に上京してデッサンに励み、さらに版画技術を会得。

1916年(大正5年)には、二科展に版画作品が入選し、日本美術院展には油彩作品と水彩画作品が入選した。

1962年(昭和37年)には渡米して、活動拠点をワシントンDCに移し、アメリカ各地で個展を開くとともに版画の普及に努めた。

日本国内においても地方での版画普及活動に熱心であり、棟方、畦地、北岡文雄など日本を代表する版画家を育てた。

1997年(平成9年)11月18日、102歳で逝去した。

篠遠 喜人(しのとお よしと)

「博士の肖像」東京大学所蔵肖像画より

1895年 - 1989年9月16日

長野県下諏訪町出身の遺伝学者、科学史家である。

長野県立諏訪中学校(のち長野県諏訪清陵高等学校)卒業、東京大学理学部卒業、東京大学教授、名誉教授、国際基督教大学学長。理学博士。

遺伝学の祖メンデルを記念した日本メンデル協会初代会長、財団法人染色体研究所理事長などを勤めた。

1966年紫綬褒章受章。1971年叙勲三等授旭日中綬章。1989年叙従四位。

里見勝蔵(さとみ かつぞう)

写真と文はブログ わたしの里 美術館 よりお借りしました。

1895-1981

大正-昭和時代の洋画家。

1895年 (明治28年)6月9日京都市に開業医の四男として生れる。

1913年 関西美術院に入学し、鹿子木孟郎に洋画を学ぶ。

翌1914年、東京美術学校(現東京芸大)西洋画科に学ぶ。

1921年(大正10年)にフランスに渡り、パリでヴラマンクに師事した。

1925年 に帰国後,二科展で樗牛(ちょぎゅう)賞,二科賞を受賞した。

1926年 前田寛治 や 佐伯祐三 らと 「1930年協会」 を設立。

1930年 児島善三郎らと独立美術協会を創立。

1937年 に独立美術協会を退会するが、晩年までフォーヴの画風を貫き、日本におけるフォーヴィスムの受容に貢献した。

戦後は国画会会員。

著書に 『ブラマンク』 等がある。

1981年 (昭和56年) 5月13日死去。85歳

芹沢 光治良(せりざわ こうじろう)

1896年(明治29年)5月4日 - 1993年(平成5年)3月23日

日本の小説家。

1963年 自伝的長編『人間の運命』を刊行。

1964年『人間の運命』で芸術選奨文部大臣賞を受賞。

1965年 川端康成のあとを受け、第5代日本ペンクラブ会長となる。

晩年には、「文学はもの言わぬ神の意思に言葉を与えることだ」との信念に拠り、"神シリーズ"と呼ばれる、神を題材にした一連の作品で独特な神秘的世界を描いた。

宇田 荻邨(うだ てきそん)

写真は「現代美術家名鑑-昭和29年版」より

1896年6月30日 - 1980年1月28日

三重県松阪生まれの日本画家、日本芸術院会員。

本名・善次郎。京都市立絵画専門学校別科(現:京都市立芸術大学)卒業。

1919年(大正8年)の 第1回帝展で「夜の一力」で初入選をはじめ、1923年「花畑」が大阪毎日新聞社賞受賞、1925年「山村」が第6回帝展特選を受賞、第7回帝展で「淀の水車」(現大倉集古館蔵)が特選、帝国美術院賞を受賞。

1928年帝展審査員、1956年には画塾白甲社を創設、1973年には日展顧問など、数多くの要職を勤めた。

村山塊太(むらやま かいた)

1896年9月15日~1919年2月20日

神奈川県横浜市生まれの画家。

中学を卒業後、日本美術院研究所に入所、洋画を学ぶ。

二科展、日本美術院展に出品し、1915年第2回日本美術院展に出品した〈カンナと少女〉で院賞を受賞する。

第3回日本美術院試作展に〈湖水と女〉、〈コスチュームの娘〉を出品し奨励賞を、第4回日本美術院展に〈乞食と女〉を出品し院賞を受賞する。

同年日本美術院友に推挙される。

失恋や制作上の苦しみから放浪と退廃の生活を送り、フォーヴィスムを基調として陰影の濃い青春の哀感を表現するが、結核に冒され22歳の若さで夭折した。

湯浅 芳子(ゆあさ よしこ)

1896年12月7日 - 1990年10月24日

京都市出身のロシア文学者、翻訳家。

昭和2-5年中条(宮本)百合子とともにモスクワに留学。

帰国後、プロレタリア文学運動に参加。

22年「婦人民主新聞」編集長となる。

訳書にチェーホフ「桜の園」、ゴーリキー「幼年時代」、随筆集に「狼いまだ老いず」などがある。

同性愛者で、宮本をはじめとして何人かの女性と同棲生活を送った。

百合子との関係については、沢部ひとみ『百合子、ダスヴィダーニヤ 湯浅芳子の青春』(学陽書房「女性文庫」、1996年)に詳しい。

また、生前の湯浅芳子と交流があった瀬戸内寂聴による回想評伝『孤高の人』(筑摩書房、ちくま文庫で再刊、2007年)がある。

2008年には、宮本百合子との往復書簡が刊行され、2010年には、浜野佐知監督による映画『百合子、ダスヴィダーニヤ』が制作された。

死後、彼女の功績を記念し、外国戯曲の優れた翻訳・脚色・上演を行った者に贈られる湯浅芳子賞が作られた。

池田 亀鑑(いけだ きかん)

1896年(明治29年)12月9日 - 1956年(昭和31年)12月19日

鳥取県出身の国文学者。平安文学専攻。

鳥取師範学校、東京高等師範学校を経て、女子学習院助教授、1926年、東京帝国大学国文科卒業、同副手。

1934年、助教授、その一方、兼任で二松学舎専門学校教授、大正大学教授、日本女子専門学校教授、昭和女子大学日本文学科科長、立教大学大学院教授を務める。

1955年、58歳でようやく東京大学教授となるが、翌年、「源氏物語大成」全8巻完結の直後に死去。

源氏物語に生涯を捧げ、殉じた。

小林 かいち

1896-1968

大正末期から昭和初期にかけて活躍した絵葉書のデザイナー。

京都京極の版元「さくら井屋」から販売された木版刷り絵葉書や絵封筒が多数現存する。

生没年、経歴とも不詳であったが、2007年に作品をまとめた「小林かいちの世界―まぼろしの京都アール・デコ」が刊行されたことがきっかけで、2008年に遺族がみつかり、正体が判明した。

バラ、ハート、ゴンドラ、物憂げな人物等、ロマンティックなモティーフを多数描いているが、また他方で人気漫画「正チャン」、クロスワード・パズル、松井須磨子の歌謡曲等、大正末期の流行を取り入れたモティーフも目立つ。

彼の作風は、単純化された線・面と鮮烈な色彩とがもたらす装飾性に特徴があり、都会的なアール・デコ様式の影響がみてとれる。

時代の流行をとらえたデザインは谷崎潤一郎『卍』作中においても言及され、絵封筒《桜らんぼ》《トランプ》の2作品が登場する。

三木 清 (みき きよし)

1897年1月5日-1945年9月26日

(西田左派を含めた上での)京都学派を代表する、兵庫県揖保郡揖西村(後の龍野市、現在のたつの市)出身の哲学者である。

第一高等学校から京都大学に進み、西田幾多郎に師事する。

大学在学中は西田のみならず東北大学から転任してきた田辺元や左右田喜一郎らからも多くの学問的影響を受けた。

原田亨一(はらだ きょういち)

1897年1月6日-1938年1月31日

大正12年第六高等学校文科卒業。

15年東京帝国大学文学部国史科卒業し、同大学院入学。

昭和2年武蔵高等学校教授。 国史担当。

恩軒は自身のニックネームのオンケルにちなんだ雅号。

著書に「近世日本演劇の源流」(昭和3)がある。

桜田 常久(さくらだ つねひさ)

1897年1月20日 - 1980年3月25日

日本の小説家。並木宋之介の筆名も持つ。

大阪市生まれ。1923年、東京帝国大学文学部独文科卒。

在学中から同人雑誌に関わり、小説や戯曲を発表、戯作に関心を抱いた。

1941年、同誌掲載の「平賀源内」で芥川賞を受賞。

戦後は日本民主主義文学同盟に参加、農地解放や農協運動にかかわり、共産党の町田町議会議員や農地委員会委員長などを務めた。

内村 祐之(うちむら ゆうし)

1897年11月12日~1980年9月17日

日本の精神医学研究者であり、プロ野球のコミッショナー職も歴任した人物。

東京出身。父はキリスト教思想家として著名な内村鑑三。

東京帝大に進み、学生野球界では一高時代に、早稲田・慶應義塾を久しぶりに撃破するなど名だたる左腕投手として名を馳せた。

大学卒業後は医学の道に進むかたわら学生野球の指導も行う。

1928年に北大教授に就任、その後東京大学医学部教授(学部長も務める)、国立精神衛生研究所長などを務める。

偉業を達成した人物の脳の研究や双生児の研究で多くの業績を残した。

その一方、戦中戦後の野球界にも多大な影響を与え、いわゆるV9の巨人黄金時代の川上哲治監督に大きな影響を与えたといわれるアル・キャンパニスの「ドジャースの戦法」を翻訳したのも内村である。

没後1983年、特別表彰として野球殿堂入りした。

嘉村 礒多(かむら いそた)

明治30年(1897年)12月15日 - 昭和8年(1933年)11月30日

私小説家。山口県吉敷郡仁保村(現在は山口市仁保)出身。

1926年(大正15)、中村武羅夫の主宰する雑誌「不同調」の記者となり、葛西善蔵等の知己を得、葛西の口述筆記にたずさわる。

同誌に「業苦」「崖の下」を発表。

これらに対する宇野浩二の言及から文壇の注目を浴びた。

1929年(昭和4)「近代生活」創刊に際して同人となる。

翌年、新興芸術派倶楽部に参加。

1932年(昭和7)年「途上」(『中央公論』)で文壇的地位を確立した。

『中央公論』に小説が載ったことで嘉村は「天下をとった!」と叫んで走り回ったことを、「神前結婚」(33年1月『改造』)で書いたことは有名な話である。

私生活では結婚当初から不仲だったこともあり、妻子を捨て、当時勤務していた学校の裁縫教師であった小川ちとせと駆け落ちした。

ちとせは35歳の若さでなくなった嘉村礒多の死後、再婚するも、その作品を世に出すことに努めた。

また、ちとせは戦時中に下松市の実家松永家に礒多の未発表作品を預けようとしたが断られ、その未発表作品は結局、戦災で焼失した。

海野 十三(うんの じゅうざ又はうんの じゅうぞう)

1897年12月26日 - 1949年5月17日

日本の小説家、SF作家、推理作家、科学解説家。

徳島市生まれ。

日本SFの始祖の一人と呼ばれる。

早稲田大学理工科で電気工学を専攻。逓信省電気試験所に勤務しながら、1928年、雑誌『新青年』に掲載された探偵小説「電気風呂の怪死事件」で本格的にデビュー。

太平洋戦争中には軍事科学小説を量産し、海軍報道班員として従軍したものの、敗戦に大きな衝撃を受ける。

1946年2月に友人小栗虫太郎の死が追い打ちをかけ、戦後を失意の内に過ごし、1949年5月17日、結核のため死去。

多磨霊園に葬られた。

三苫 守西(みとま もりにし)

写真と文は「北九州市立文学館」からお借りしました。

1897-1969 歌人。本名治[はるし]。大分県日田郡生まれ。

慶應義塾大学予科中退。八幡市に住み八幡製鐵所勤務。

1919(大正8)年、若山牧水主宰「創作」に入会。

同年守田京子と結婚。

1922(大正11)年、創作八幡戸畑支社を自宅に置き、毛利雨一樓らと牧水を北九州に招く。

「短歌研究」などに作品を発表。

戦後京子と「牧門[ぼくもん]」創刊。歌集『三苫守西京子諷詠』。

伊東 深水(いとう しんすい)

1898年2月4日 - 1972年5月8日

大正・昭和期の日本画家。

日本画独特のやわらかな表現による美人画が有名。

人気の「美人画」以外の画題を描きたくとも、それ以外の注文が来ず、画家として困惑する時期もあったという。

本妻の好子をモデルに大作を数多く発表し、評価を高めた。

戦後は美人画とも並行し、個人的に独自の題材で日本画を制作することが多かった。

人気のあまり、戦後には多くの作品が複製版画として頒布されるようになった。

次男は日本画家で日展評議員を務めた伊東万燿(いとう まんよう)。

息子に日本画家の勝田深氷(かつた しんぴょう)、電通で映像事業局長などを務めた勝田祥三がいる。娘は女優の朝丘雪路。

安岡 正篤(やすおか まさひろ)

写真はブログ「祖父が語る社会」からお借りしました。

1898年(明治31年)2月13日-1983年(昭和58年)12月13日

陽明学者・思想家。

1904年(明治37年)大阪市道仁小学校入学。

四書の「大学」から素読を始める。

1922年(大正11年)に東京帝国大学の卒業記念として執筆され出版された『王陽明研究』が反響を呼ぶ。

大学卒業後に文部省に入省するも半年で辞し、「東洋思想研究所」を設立、当時の大正デモクラシーに対して伝統的日本主義を主張した。

拓殖大学東洋思想講座講師をする傍ら『日本精神の研究』『天子論及官吏論』などの著作を発表し、一部華族や軍人などに心酔者を出した。

終戦時、昭和天皇自身によるラジオ放送の終戦の詔書発表(玉音放送)に加筆し原稿を完成させたことから皇室からも厚い信頼を受けていた。

一方で政財界とのパイプは保ち続け、自民党政治家のアドバイザーとして主に東洋宰相学、帝王学を説き、彼らの「精神的指導者」「陰の御意見番」「首相指南役」の位置にあった。

安岡を信奉し、師と仰いだとして知られる政治家には吉田茂、池田勇人、佐藤栄作、福田赳夫、大平正芳など多くの首相が挙げられる。

安岡には政界だけでなく、財界にも多くの心酔者がおり、三菱グループ・近鉄グループ・住友グループ・東京電力など多くの財界人をも指南していたとされる。

数々の伝説を残し、政界・財界・皇室までもが安岡を頼りにしていたことから「昭和最大の黒幕」と評される。

井伏 鱒二(いぶせ ますじ)

1898年2月15日 - 1993年7月10日

日本の小説家。

広島県福山市加茂町の生まれ。本名、満壽二。

筆名は釣り好きだったことによる。

「山椒魚」は教科書でも有名。

早稲田大学文学部仏文科中退。

1938年、『ジョン萬次郎漂流記』で第6回直木賞受賞、『文学界』の同人となる。

戦時中は陸軍に徴用され、開戦時には南シナ海上の輸送船の中にいた。

日本軍が占領したシンガポールに駐在し、現地で日本語新聞の編集に携わった。

この経験が、その後の作品に大きな影響を与えている。

直木賞選考委員、芥川賞選考委員、新潮同人雑誌賞選考委員を務めた。

写真は31歳頃

横尾 深林人(よこお しんりんじん)

明治31年(1898年)3月22日 - 昭和54年(1979年)

新潟県出身の日本画家。

本名は信次郎。小坂芝田(しでん)、小室翠雲(こむろ すいうん)らに学んだ。

別号に南田、翠田がある。

日本南画院展などに出品したのち大正7年文展に初入選。

昭和4年帝展で「徜徉」が特選。

36年現代日本墨画海外展にも出品。

宮田 東峰(みやた とうほう)

1898年3月24日-1986年1月31日

群馬県出身

大正から昭和にかけて活躍したハーミニカ演奏家、作曲家で事業家。

自分の顔を楽器に関する商品の商標として登録したことで有名。

ハーモニカの箱の裏に、この人の顔写真が載っていることを覚えている人も多いだろう。

今 東光(こん とうこう)

1898年3月26日 - 1977年9月19日

天台宗僧侶(法名 今 春聴)、小説家、参議院議員。

新感覚派作家として出発し、出家後は住職として住んだ河内や東北を題材にした作品で知られる。

作家・評論家で文化庁長官を務めた今日出海は弟。

儒学者の伊東梅軒は母方の祖父。

医師で第8代弘前市長や衆議院議員を務めた伊東重は母方の伯父。

国家主義者の伊東六十次郎は従弟。

外交官の珍田捨巳は遠縁にあたる。

森 白甫(もり はくほ)

写真は<大日本画家名鑑-昭和15年版>より

1898(明治31)年7月6日 - 1980(昭和55)年5月27日

東京都出身の日本画家、日本芸術院会員。

本名は喜久雄。

1916年荒木十畝に師事。

大正14年帝展で「巣籠る鷺」が初入選。

昭和33年「花」が芸術院賞。

53年芸術院会員。多摩美大教授。

著作に「日本画の技法」がある。

中山 伊知郎(なかやま いちろう)

1898年9月20日 - 1980年4月9日

経済学者。

一橋大学名誉教授。

日本における近代経済学の導入に貢献した。

1963年から1980年まで学士院会員。1968年文化功労者。第4期日本学術会議副会長。勲一等瑞宝章受章。

1927年ボン大学に留学し東畑精一とともにシュンペーターに師事する。

1939年経済学博士(東京商科大学)「発展を含む経済均衡の性質に関する一研究」。

戦時期には近代経済学のなかでも理論研究を重視する「純粋経済学」の担い手とされた。

常岡 文亀(つねおか ぶんき)

1898年11月13日-1979年11月29日

兵庫県丹波出身の画家。

1917年東京美術学校(現東京藝術大学)日本画科に主席で入学。

特待生になり、その後、日本画の大家である結城素明に師事。

また、小泉勝爾らの呼びかけで矢沢弦月らと「晨光会」を結成し、在学中に第三回帝展で「百日紅」が初入選を果たす。

卒業後結城門下の塾頭として東山魁夷、加藤栄三など後進の指導にもあたり、昭和3年には東京美術学校助教授となる。

昭和4年の第10回帝展では 「鶏頭花」 が特選に選ばれた。

昭和9年には小倉遊亀や寺島紫明らと共に「九皐会」を結成。

中央画壇において多くの作品を世に送り出し活躍した。

近衞 秀麿(このえ ひでまろ)

1898年11月18日 - 1973年6月2日

日本の指揮者・作曲家。

元子爵。正三位勲三等。元貴族院議員。

異母兄に近衞文麿(政治家・元内閣総理大臣)、実弟に近衞直麿(雅楽研究者)、水谷川忠麿(春日大社宮司)がいる。

日本のオーケストラにとってパイオニア的存在であり、「おやかた」という愛称で親しまれていた。

評価がされない時期もあったが、2006年には初めて近衞に関するまとまった本が出版されるなど、再評価の動きも徐々に出てきている。

東京帝国大学文学部中退。

宮本 百合子(みやもと ゆりこ)

1899年2月13日 - 1951年1月21日

昭和期の小説家、評論家。

17歳の時に『貧しき人々の群』で文壇に登場、天才少女として注目を集め、その後もプロレタリア文学の作家、民主主義文学のリーダーとして活躍した。

98歳で亡くなった(2007年7月18日)文芸評論家で共産党員でもあった9歳年下の宮本顕治は夫であった。

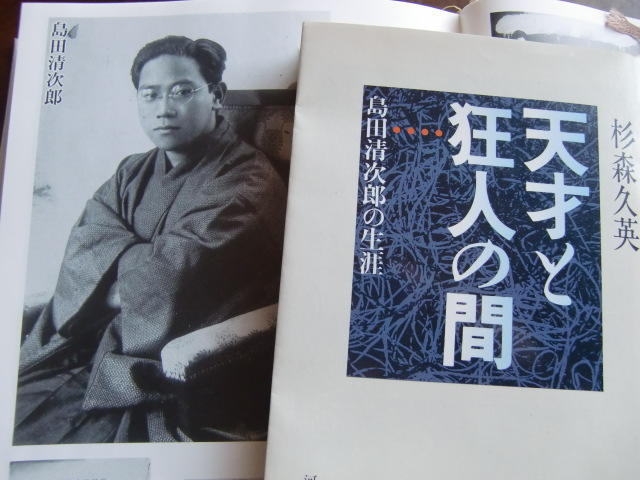

島田 清次郎(しまだ せいじろう)

写真はブログ「めい展・じゃあなる」から拝借しました。

1899年(明治32年)2月26日 - 1930年(昭和5年)4月29日

石川県石川郡美川町(現白山市)出身の小説家。

文壇で有名であった時代には「島清」という略称でも呼ばれた。

20歳で出版した長篇『地上』が大ベストセラーになり、 一時は天才作家としてもてはやされたが、「精神界の帝王」「人類の征服者」と自称するなどの傲岸不遜な言動は文壇で嫌われ、女性スキャンダルで一般の人気も急落。

早発性痴呆(現在の統合失調症)と診断されて精神病院に収容され、肺結核のため31歳で死去した。

松方 三郎(まつかた さぶろう)

1899年(明治32年)8月1日 - 1973年(昭和48年)9月15日

日本の登山家、ジャーナリスト、実業家。

ボーイスカウト日本連盟第6代総長。

共同通信社専務理事、東京ロータリークラブ会長。

従三位勲一等。松方家第3代当主。本名は義三郎。筆名として「後藤信夫」(G.N.)など。

日本の登山界の草分けのひとりで、キスリング・ザックを日本に紹介し、その名称を定着させた人物でもある。

父は明治の元勲で第4代、第6代内閣総理大臣の松方正義。

渡辺 渡(わたなべわたる)

1899-1946

愛媛県生まれ。詩人。

1926年東京にあって詩誌「太平洋詩人」を編集し大正末期の新興詩壇をにぎわせた(編集には菊田一夫が協力し 萩原恭次郎、岡本潤、林芙美子、北川冬彦、草野心平、尾形亀之助らが執筆しアナキズム系詩人のよりどころとなった)が、それより前、房州南端の海岸にあって半ば行者のような生活をしながら「海洋の精神としでも稱すべき種類の思惟體系を全國に説いて歩く事によって一生を終えようと覺悟してゐた」ことがある。

その頃の作品は『海の使者』『天上の砂』などにまとめられている。

心境の變化によって上京後は市井に生活し、多少のダダと人生派的な情感とからなる作品を書いた。

それらは『東京』に収められている。

戦時中徴用されて外地にあった。

/「日本詩人全集 第五巻」より

一戸 謙三(いちのへ けんぞう)

明治32年(1899)~昭和54年(1979)

青森県弘前市出身の詩人。

慶應義塾大学医学部に入学するも、家庭の事情で中退。

高等小学校の教師などをするかたわら作品を発表。

関東大震災後の難を避けて故郷に帰ってきていた同郷の詩人福士幸次郎を中心に地方文化運動が発足するが、謙三もこれに参加し、本格的な詩作活動を展開した。

詩集に津軽方言詩集「ねぷた」をはじめ「歴年」「椿の宮」「一戸謙三詩集」などがある。

津軽を愛し郷土文化に貢献し、80年の生涯を閉じた。

梅原 北明(うめはら ほくめい)

1899年 - 1946年

日本の作家・編集者。本名は梅原貞康。

昭和初期のエログロナンセンス文化を代表する出版人である。

宗教研究家の梅原正紀は息子。

富山県の裕福な保険代理店に生まれる。

早稲田大学中退。

デカメロンを翻訳し何度かの発禁処分の末、出版。

変態資料、文藝市場などのアングラ雑誌・書籍を多数発刊。

出版法違反で前科1犯となる。

彼の業績の中でよく知られたものとして、1928年(昭和3年)11月から6年8月まで何度も発禁処分を受けながらも出版をつづけた雑誌『グロテスク(GROTESQUE)』(全21冊)があげられる。

当局の弾圧をかわすためグロテスク社、文藝市場社、談奇館書局など数回にわたり発行所の変更を余儀なくされた。

今東光、村山知義らと親交があり、また小笠原長生中将も彼のファンであった。

敗戦の翌年、発疹チフスで死去。